Михаил Гремяцкий - Как возникла и развилась жизнь на Земле

- Название:Как возникла и развилась жизнь на Земле

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОГИЗ Государственное антирелигиозное издательство

- Год:1939

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Гремяцкий - Как возникла и развилась жизнь на Земле краткое содержание

На большом фактическом материале книга знакомит с основными моментами истории вопроса о происхождении и развитии жизни на Земле, излагает методы научного исследования и наиболее существенные достижения в этой области; конкретные примеры дают понятие о главнейших представителях живого мира в ходе их постепенного усложнения и совершенствования.

Книга написана весьма популярно и рассчитана на широкий круг читателей.

Как возникла и развилась жизнь на Земле - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

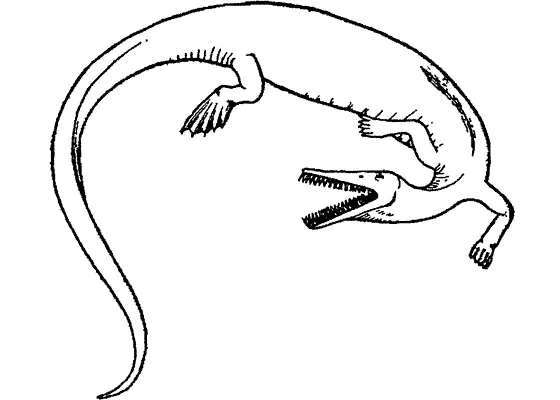

Рис. 42. Мозазавр

Но пресмыкающиеся не остановились на завоевании земной поверхности и вод. Они стали овладевать и воздухом. В мезозойскую эру великий воздушный океан был уже населен не одними лишь насекомыми, вроде стрекоз, кузнечиков, бабочек и молей. Многочисленные находки ископаемых костей показывают, что в течение мезозоя и некоторые пресмыкающиеся приобрели способность к полету и в свою очередь заселили воздух. Пока не было птиц, эти летающие ящеры были в воздухе господами положения; их стаи с шумом бороздили небо по всем направлениям, гоняясь друг за другом или выискивая добычу. Как же удалось пресмыкающимся стать летунами?

Есть два способа полета в воздухе. Настоящий полет можно назвать активным: такой полет мы видим у птиц и технически осуществляем его на самолетах. Другой полет — пассивный — состоит в скольжении по воздуху, как на парашюте. При пассивном полете животное только задерживает, замедляет свое падение при помощи летательной перепонки. При активном же полете оно может подняться на воздух и управлять там своим движением. У теперешних позвоночных животных можно наблюдать и активный и пассивный полет.

Некоторые рыбы жаркого пояса Земли могут с помощью сильных ударов хвоста выскакивать из воды и нестись над ее поверхностью на сотню-полторы метров, действуя передними плавниками, которые у этих рыб сильно увеличены. Иногда они так высоко поднимаются над водой, что им случается залетать на палубу судна и опускаться на нее от усталости. Такого рода летучие рыбы жили и в прежние времена, что нам известно по их ископаемым костям и отпечаткам.

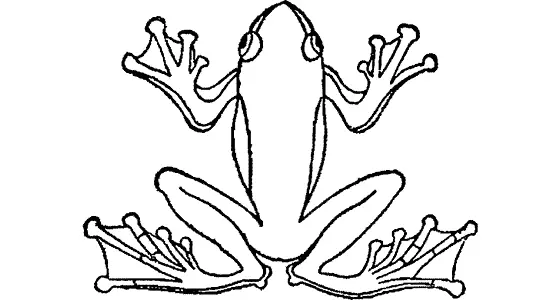

Рис. 43. Летающая лягушка

На других примерах можно видеть, что пассивный полет чаще всего развивается у прыгающих животных. Вот перед вами на рис. 43 летающая лягушка. При больших прыжках эта древесная лягушка растопыривает пальцы, между которыми натянута особенно широкая перепонка. С ее помощью лягушка задерживает свое падение на землю и скользит по воздуху. Конечно, взлететь с земли она не в состоянии. В тех же странах, где живут летающие лягушки, водится и так называемый «дракон», т. е. летающая ящерица. У нее летательная перепонка укреплена на сильно выступающих в стороны ребрах. Этот дракон, достигает 25 сантиметров в длину.

Наконец, существует и летающая змея; она живет на острове Борнео (к югу от материка Азии). Раскручивая свое упругое, как спираль, тело, она бросается с дерева наискось вниз, причем вогнутая брюшная поверхность, представляя значительное сопротивление воздуху, предохраняет ее от падения на землю; змея плавным движением опускается.

Летающие ящеры мезозоя были совсем другими существами. Появились они с триасового периода, т. е. с начала мезозойской эры, и просуществовали до конца мелового периода. За этот огромный промежуток времени они сравнительно слабо изменились; лишь строение их все больше приспособлялось к полету. По величине летающие ящеры были весьма различны. Одни ростом с воробья, другие в размахе крыльев доходили до 8 метров. У одних, более ранних, были длинные хвосты и острые зубы, у более поздних хвост стал короче, а зубы уже не развивались. В этом нельзя не видеть сходства с птицами, но это сходство не доказывает близкого родства между птицами и летающими ящерами. Сходство вызвано приспособлениями к полету, которые развивались совершенно независимо у птиц и у летающих ящеров.

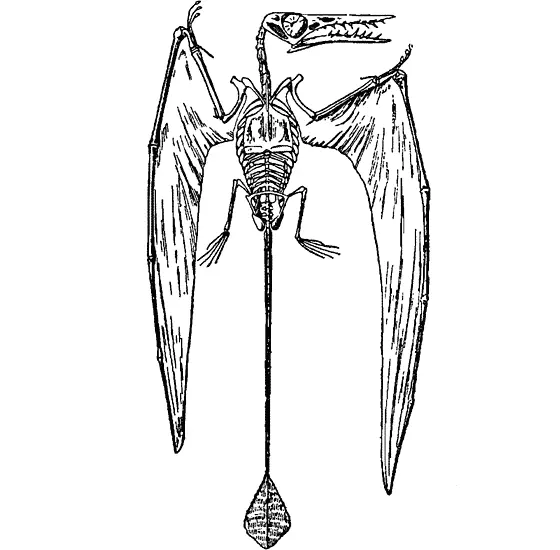

Когда впервые были открыты ископаемые кости летающих ящеров, мнения ученых разделились: одни говорили, что это кости особых птиц, другие считали их млекопитающими, похожими на летучих мышей. Действительно, и с теми и с другими летающие ящеры имеют некоторое сходство. Наконец, около 130 лет назад этими замечательными костями занялся знаменитый французский ученый Кювье. Он убедился в том, что кости принадлежат пресмыкающимся, которые были способны летать. Кювье исследовал, как были устроены крылья этих животных. Они состояли из кожистой перепонки, как у летучих мышей, но не были натянуты, как у тех, между удлиненными пальцами, а шли от задних ног, к передним и прикреплялись спереди к очень удлиненному мизинцу. За такое устройство крыльев Кювье назвал этих животных пальцекрылыми , или птеродактилями . Под этим названием они известны и теперь (рис. 44).

Рис. 44. Птеродактиль из юрских отложений

Кювье обратил внимание на огромные глазницы этих животных и решил, что у них были очень большие глаза, как у совы, и что они, вероятно, вели ночную жизнь. Позднее были открыты другие птеродактили, с небольшими глазницами. Значит, среди них одни больше летали днем, другие — ночью. Некоторые из них могли, сложив крылья, ползать по земле, цепляясь за нее острыми когтями; другие подвешивались на деревьях или на скалах, как летучие мыши; многие носились над морями и охотились на рыб, как делают теперь морские чайки, альбатросы и другие птицы. Мелкие породы питались насекомыми, которых ловили своим широким клювом. А те, которые имели в размахе крыльев по нескольку метров, обладали огромной силой и, вероятно, могли утащить в когтях тяжелую добычу. Были среди них и такие, которые питались плодами, как это делают некоторые из нынешних летучих мышей. Конечно, всем птеродактилям приходилось часто садиться на землю для отдыха, и среди них не было таких неутомимых летунов, какие имеются среди птиц.

Мы не назвали и десятой доли тех чудовищ, которых носила на себе Земля в юрский и меловой периоды. Мы не упоминали даже о некоторых крупнейших. Самые большие из них были величиной с двухэтажный или трехэтажный дом. Окаменелые скелеты таких ящеров хранятся в музеях, где один такой костяк занимает иной раз два огромных этажа.

Казалось бы, что пресмыкающиеся животные, такие большие и сильные, давшие такое множество пород и не знавшие себе соперников в течение многих миллионов лет, должны были навеки остаться господами на Земле. Но именно тогда, когда пресмыкающиеся занимали господствующее положение среди других животных, неустанно продолжавшаяся борьба за жизнь привела к появлению на Земле первых мелких и ничтожных млекопитающих , которых огромные ящеры сначала, вероятно, даже и не замечали. И все же млекопитающие оказались могильщиками великанов-ящеров.

Приблизительно в то же время совершалось и другое великое событие в истории Земли. Возникали первые птицы . До нас дошли их остатки. По ним можно до некоторой степени восстановить историю происхождения этих замечательных существ.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: