Михаил Гремяцкий - Как возникла и развилась жизнь на Земле

- Название:Как возникла и развилась жизнь на Земле

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОГИЗ Государственное антирелигиозное издательство

- Год:1939

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Гремяцкий - Как возникла и развилась жизнь на Земле краткое содержание

На большом фактическом материале книга знакомит с основными моментами истории вопроса о происхождении и развитии жизни на Земле, излагает методы научного исследования и наиболее существенные достижения в этой области; конкретные примеры дают понятие о главнейших представителях живого мира в ходе их постепенного усложнения и совершенствования.

Книга написана весьма популярно и рассчитана на широкий круг читателей.

Как возникла и развилась жизнь на Земле - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

XIII. Кайнозойская («новая») эра

По окончании мелового периода наступила «новая», или кайнозойская, эра истории Земли, а вместе с ней весь живой мир поднялся на следующую ступень своего эволюционного развития.

Совсем исчезли леса из саговых пальм, растительность стала еще больше похожей на современную. Благодаря теплому климату в наших местах тогда разрослись такие деревья, которые теперь встретишь только на юге; роскошные пальмы распространились по всей средней и южной Европе. Вообще же эта эра характеризуется преобладанием цветковых покрытосеменных растений , расцветом злаков.

Гораздо больше, чем растительность, изменился животный мир. Пресмыкающиеся пришли в полный упадок. В морях третичного периода (так называют первую половину кайнозойской эры) уже не встречалось больше ни ихтиозавров, ни других морских чудовищ. Вместо них появились огромные киты, т. е. дышащие легкими млекопитающие. У них — теплая кровь, самки их рождают живых детенышей и выкармливают их молоком.

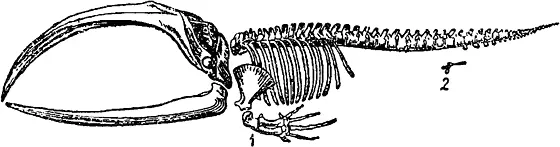

Рис. 49. Скелет беззубого кита

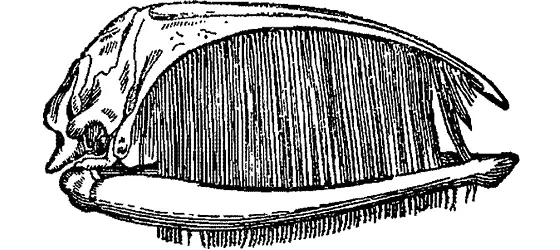

Самые крупные из китов питаются мелкой добычей — разными небольшими животными, которые кишат в морской воде. К такому питанию приспособлено все строение китов. Они заглатывают воду широким ртом, а когда его закрывают, вода стекает, и мелкие животные массой застревают в густой щетине китового уса (рис. 50). Эту живую кашу мелких рачков, моллюсков, рыбок и т. п. и проглатывает кит. Лишь тот, кто совершенно не знал образа жизни и строения тела кита, мог вообразить, обманутый огромными размерами этого животного, что оно способно проглотить человека, не повредив его, и что человек может прожить трое суток, как в гостинице, в китовом желудке, чтобы потом в целости и сохранности быть выброшенным из его «чрева». Такую легенду рассказывает о «пророке» Ионе библия. Легенда эта долго пользовалась большой популярностью.

Рис. 50. Череп беззубого кита с роговыми пластинками («китовый ус»)

Суша третичного времени совсем освободилась от огромных ящеров. Их место постепенно заняли разные млекопитающие. Наконец, воздух совершенно очистился от пальцекрылов и заселился окончательно птицами.

Из всех великанов мелового периода до нового времени сохранился только крокодил — слабое воспоминание о былом величии. Из всех пресмыкающихся одни змеи продолжают развиваться в новое время, и число их пород даже увеличивается. Жизнь змей связана с жизнью птиц и млекопитающих, которые главным образом и служат их добычей. Многие змеи едят и холоднокровных животных. Но зоология не знает ни одной такой змеи и вообще ни одного животного, которое могло бы питаться «пылью земной». На такую пищу библейский бог будто бы посадил змею в наказание за то, что она соблазнила Еву съесть запрещенное яблочко.

Черепахи и ящерицы отступают на второй план, вымирают и мельчают.

Нельзя, однако, думать, что с самого начала третичного периода млекопитающие достигли большого развития. В это время они были еще и малорослы и слабосильны, а их ноги и зубы все еще оставались такими, какими были в конце мелового периода. Мозг их был мал и недоразвит, если сравнивать его с мозгом теперешних млекопитающих того же размера.

Некоторое представление об этих древних млекопитающих мы можем иметь по одному замечательному зверю, который живет в Австралии и называется утконосом .

Он покрыт шерстью, но не рождает живых детенышей, а кладет яйца, как делали его предки — пресмыкающиеся. Кровь его еще не так тепла, как у других млекопитающих, и ее температура довольно сильно колеблется. По внутреннему строению он тоже во многом похож на пресмыкающихся.

Самыми многочисленными млекопитающими начала третичного времени были так называемые сумчатые животные . Название это дано им потому, что самки этих животных имеют на своем брюхе сумку из складки кожи и в этой сумке носят своих детенышей. Таковы современные кенгуру. Сумка поддерживается особыми костями, которые так и называются сумочными, или сумчатыми.

В наше время сумчатые животные населяют только Австралию, примыкающие к ней острова, да немногие живут в Южной Америке. Но в начале третичного времени они были очень широко распространены по Земле. Их остатки находили и в Северной Америке, и в Европе.

О том, что сумчатые животные когда-то жили в Европе, в первый раз узнали немного больше ста лет назад во Франции. В это время знаменитый французский ученый Кювье первый начал по-настоящему изучать ископаемые кости и по ним узнавать, какие животные раньше населяли Землю. Кювье часто бывал в каменоломнях под Парижем и исследовал выкапываемые там кости. Он так хорошо изучил устройство и теперешних и вымерших животных, что нередко мог по немногим костям или по нескольким зубам сказать, какого вида было животное, как у него были устроены остальные кости, к какой породе оно принадлежало, чем питалось и т. д. Другие ученые не всегда соглашались с ним, некоторые вступали с ним в спор, завидуя его славе и знаниям, и ему приходилось разными способами доказывать правильность своих мнений.

Однажды ему представился замечательный случай. Принесли Кювье выломанный в каменоломнях камень, из которого торчали кости головы какого-то животного. Весь остальной скелет еще оставался на месте не выломанным. Рассмотрев устройство зубов, Кювье решил, что эти кости принадлежат сумчатой крысе, которая до тех пор никогда еще не была найдена в Европе. Он доложил в ученом обществе о своей находке, прося других ученых пойти для проверки в каменоломню и у всех на глазах выкопать остальные кости. Кювье предсказал, что непременно будут найдены и сумочные кости, которые при жизни животного поддерживали его сумку. Когда в назначенный день ученые сошлись в каменоломне, Кювье у всех на глазах молотком и резцом освободил остальные кости от скрывавшего их камня и показал всем собравшимся. Все увидели сумочные кости. Этот случай вызвал большое волнение среди ученых, и многие из них убедились, что по скелету или его части можно восстановить весь вид животного.

Кроме сумчатых и других похожих на них животных, в третичном периоде мы встречаем много странных млекопитающих, у которых перемешаны признаки разных теперешних зверей, иногда очень отдаленных друг от друга. Были, например, такие, которые походили сразу на медведей и на гиен; другие были похожи на собак и на лошадей. Были животные, в которых нельзя не признать предков современных ежей, кротов, белок, летучих мышей, обезьян и т. д. Видно, что группы млекопитающих животных, с которыми мы теперь встречаемся, тогда еще не успели обособиться одна от другой. Были и такие животные, которые стояли особняком и как-будто ни на кого из теперешних не были похожи. По вечно зеленым пальмовым лесам бродили звери, ростом с большого быка, ногами напоминавшие слонов, зубами — медведей. Эти звери могли питаться растительной пищей, но охотились также и за небольшими животными, чтобы полакомиться их мясом. Другие звери, поменьше ростом, покрытые толстой кожей, имели красивое, стройное дело, но по некоторым признакам внутреннего устройства походили на свиней. Изо рта у них торчали два огромных острых клыка. Они тоже питались преимущественно растительной пищей, но при случае не отказывались и от другой. Кювье, который долго изучал остатки этих животных (он назвал их ксифодонами , т. е. мечезубами), думал, что они имели очень острый слух, отличались большим проворством и сообразительностью.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: