Бернард Симен - Река жизни

- Название:Река жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мир

- Год:1965

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Бернард Симен - Река жизни краткое содержание

Приложите руку к левой стороне груди — и вы почувствуете биение своего сердца. Без устали работает неутомимый насос, разгоняя по сосудам кровь, эту Реку жизни, без которой не может существовать ни одна клетка нашего организма. Кровь переносит питательные вещества и кислород к тканям, в ней находятся защитные силы организма. Каким же законам подчиняется Река жизни? Кто ее первооткрыватели? Какие тайны она еще скрывает от человека?

На все эти вопросы отвечает книга известного американского писателя-популяризатора Б. Симена. Автор увлекательно рассказывает о том, как от первобытных верований в магические свойства крови люди поднялись до научного понимания кровообращения и его роли в жизненных процессах организма. Он приводит интереснейшие материалы о медицинских познаниях в древности и в наше время, знакомит читателя с исследователями крови, с их поисками и заблуждениями, с их нередко трагическими судьбами.

Река жизни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Еще в Александрийскую эпоху некоторые ученые с помощью стеклянных шаров, наполненных водой, добивались небольшого увеличения различных предметов, однако изображение их получалось искаженным. Возможно, принцип микроскопа был известен уже тогда, но уровень развития техники не позволял создать его.

Никто не может с уверенностью назвать имя изобретателя микроскопа. Не исключено, что первая модель была смонтирована примерно в 1590 году Захариасом Янсеном, шлифовщиком линз из голландского городка Миддельбурга. Иногда честь открытия микроскопа приписывают Галилею и другим ученым, но имеющиеся материалы свидетельствуют все же в пользу голландца.

С точки зрения теории вероятности появление микроскопа в ту эпоху было практически неизбежным. Нужда в инструменте такого рода все усиливалась, а оборудование, необходимое для его производства, имелось в изобилии — на рынок поступало огромное количество линз всех типов. Требовалось лишь свести воедино все эти факторы.

На первых порах микроскоп считали не более как привлекательной научной новинкой. В течение нескольких десятилетий он был только своеобразной игрушкой, будившей творческое воображение. И лишь после того, как возможности нового прибора в достаточной степени были выявлены, его стали использовать для проведения экспериментов в анатомии, физиологии, биологии и других науках.

Верными помощниками анатомов эпохи Возрождения в проделанной ими гигантской работе являлись их ничем не вооруженные глаза. Но к тому времени, когда Гарвей закончил свою работу, возможности невооруженного человеческого глаза были, по сути дела, исчерпаны. В изучении анатомии человек зашел так далеко, как это позволяли его физические данные. В основном он уже разглядел большинство внутренних органов, но мельчайшие детали органов и тканей по-прежнему оставались невидимыми. Чтобы двигаться дальше, человеку требовался новый прибор, который мог бы расширить границы его зрения.

Первый барьер преодолел Галилей. Если и не он на самом деле изобрел микроскоп, то, уж несомненно, он явился пионером его научного применения. В 1610 году Галилей изготовил микроскоп из телескопа, которым уже давно пользовался. Пораженный открывшимися возможностями, он сконструировал усовершенствованный образец микроскопа и приступил к систематическому изучению растений, насекомых и других живых существ, тщательно записывая все увиденное.

Человеческому взору предстал новый мир. Впервые люди увидели организмы, живущие и умирающие в микроскопической Вселенной, само существование которой было почти невозможно представить. Они увидели клетки, формирующие живую ткань. Они изучали внутренние органы насекомых. Наконец, они поняли, что этот крошечный невидимый мир и представляет тот основной материал, из которого состоит вся окружающая их бесконечная Вселенная.

Микроскоп произвел настоящую революцию. Ученые внезапно почувствовали, что могут задавать вопросы, о которых раньше не приходилось и мечтать, а эксперименты, предпринятые в поисках ответов на эти вопросы, дали ошеломляющие результаты.

Вопреки прежним представлениям, кровь оказалась не просто жидкостью красного цвета. Выяснилось, что строение тканей значительно сложнее, чем можно было судить на основе простого осмотра. Из мира туманных гипотез микроскоп извлек капилляры — это недостающее звено в схеме кровообращения — и перенес их в мир реальной действительности.

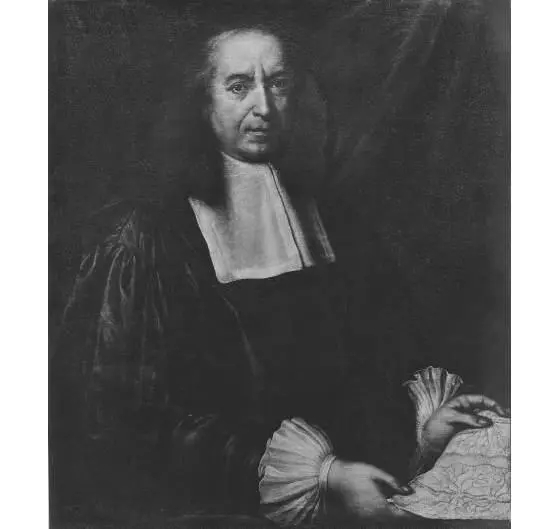

Последний штрих на карту Реки жизни нанес еще один выдающийся итальянский ученый по имени Марчелло Мальпиги. Мальпиги родился неподалеку от Болоньи в 1628 году (в том самом году, когда Гарвей опубликовал свою книгу). Его щедрый талант обогатил не только анатомию и экспериментальную медицину, но и энтомологию, зоологию и ботанику.

Мальпиги одним из первых использовал микроскоп для биологических исследований. Предпринятое им изучение мельчайших составных частей тканей заложило основы новой науки — гистологии. С помощью микроскопа Мальпиги внимательно изучал строение таких небольших насекомых, как гусеница тутового шелкопряда, и таких крупных птиц, как орел. Его исследования тканей животных, насекомых и растений поражают необычайной глубиной.

Любознательность Мальпиги была столь велика, что открытие им капилляров произошло как нечто само собой разумеющееся. Это случилось в 1661 году, почти через две тысячи лет после того, как Эразистрат впервые заявил об их существовании, и через шестьдесят восемь лет после того, как Чезальпино дал им точное название в своей третьей книге.

Рис. 20. Марчелло Мальпиги (1628–1694), с помощью микроскопа открывший капилляры и завершивший составление схемы кровообращения.

Однажды Мальпиги рассматривал легкие лягушки. Невооруженному глазу они казались скоплением крошечных ячеек. Однако через микроскоп Мальпиги увидел сложное переплетение тканей, клеток и сосудов. В кусочке легкого, которое лежало на предметном стекле, оставалось немного лягушечьей крови… Впрочем, предоставим слово самому Мальпиги, описавшему свое открытие следующим образом: «Перед моим взором предстали еле заметные, но довольно многочисленные следы крови… Приглядевшись к ним с помощью увеличительного стекла (так в то время называли микроскоп. — Ред. ), я увидел не просто разбросанные пятна, а сосуды, соединенные наподобие колец. Сосуды эти, ответвляясь с одной стороны от вены, а с другой стороны от артерии, не пронизывают ткань по прямой линии, а извиваются, образуя в пространстве между венами и артериями целую сеть».

Драматизм и торжественность момента побудили Мальпиги заявить: «Мне посчастливилось увидеть такое, что я, пожалуй, не без оснований могу повторить ныне изречение Гомера: „Вижу глазами своими творенье великое“».

Когда существование капилляров было подтверждено, Мальпиги и другие его современники попытались установить, имеются ли они у теплокровных животных или только у пресмыкающихся. Однако методика и техника микроскопии делали тогда еще только первые шаги, и это ставило перед исследователями неразрешимые проблемы.

Прошло более ста лет, прежде чем капилляры удалось найти и у теплокровных животных.

Это сделал физиолог Лаццаро Спалланцани весной 1771 года. Спалланцани направил микроскоп на куриное яйцо с живым зародышем. Ученому вряд ли удалось бы добиться положительных результатов, не покажись ему, что для наблюдений в лаборатории явно не хватает света.

«Так как помещение, где я работал, было освещено недостаточно, — писал Спалланцани, — а я был преисполнен решимости как-то удовлетворить свое любопытство, я решил исследовать яйцо на открытом воздухе, под лучами солнца… Я быстро сфокусировал на нем линзы и, несмотря на окружавшее меня море света, смог, чуть прикрыв глаза, ясно увидеть, как кровь циркулирует по всему комплексу пупочных артерий и вен. Охваченный столь нежданной радостью, я позволил себе вскричать: „Нашел! Нашел!“»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: