Ирина Яковлева - По следам минувшего

- Название:По следам минувшего

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1983

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Яковлева - По следам минувшего краткое содержание

В этой книге палеонтологи И. Яковлева и В. Яковлев знакомят своих читателей с наукой палеонтологией и открытиями, которые сделали ученые. Перед читателями пройдут картины далекого прошлого нашей планеты.

Одна из лучших научно-популярных книг по палеонтологии. Несмотря на то, что за тридцать лет, прошедших с момента ее публикации, многое было уточнено и пересмотрено, книга представляет несомненный интерес.

По следам минувшего - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

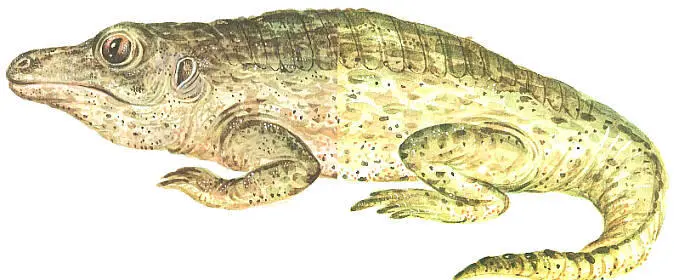

Природа на первых порах позаботилась о том, чтобы стегоцефалы на суше не умерли с голоду, и снабдила их специальной железой. Железа эта выделяла клейкую жидкость. Стоило стегоцефалу открыть рот, а насекомому только коснуться этого рта, как оно уже было накрепко приклеено к языку. И стегоцефалу лишь оставалось проглотить добычу.

А в теплой воде извивались длинные гибкие тела амблиптерусов и теракантусов — змеевидных амфибий с красными пучочками жабер по бокам головы. С берега, с поваленных стволов деревьев, прыгали и исчезали в воде плоские неуклюжие существа — самая древняя родня наших лягушек и жаб.

Диссорофа относится к той линии древних амфибий, которая дала начало лягушкам и жабам. Спину диссорофы защищал панцирь из костяных чешуй, а барабанная перепонка лежала в глубине специального слухового раструба: видимо, этому крупному земноводному приходилось всегда быть настороже, чтобы избежать нападения хищников.

Примерно так текла жизнь в теплом каменноугольном периоде, в растянувшемся на несколько тысяч веков жарком лете. Кстати, сутки тогда длились 21 час, а в году было 390 дней.

Но в картине, изображенной нами, не хватает серьезного компонента. Речь идет о членистоногих. И роль их в карбоне так велика, что об этом нужно говорить особо.

ГИГАНТСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ ШЕСТИНОГИХ ГИГАНТОВ

Стегоцефал и стрекоза среди исполинских хвощей — уже привычный для нас «герб» карбона. И хотя каменноугольный период часто называют «веком земноводных», главная фигура в этом гербе все-таки стрекоза. Ведь амфибии и растения только продолжали начатое раньше освоение суши, а насекомые, пожалуй, самые «сухопутные» из всех наземных животных, появились именно в карбоне. Причем появились они очень своевременно.

Мы уже говорили, что две армии покорителей суши — амфибии и растения, оставались чужими. Между ними не было никакой связи. Лес давал хищным потомкам хищных рыб защиту от солнца, но не пищу. А без наземной пищи завоевание суши нашими предками, наверное, кончилось бы тем же, чем и началось — прокладыванием троп от болота к болоту. Были свои трудности и у леса. На суше круговорот веществ идет медленнее, чем в воде. Лесная почва истощается быстро. Чтобы росли молодые деревья, старые должны разрушиться и удобрить землю. Главными специалистами по разрушению древесины тогда, как и сейчас, были грибы и бактерии. Но в карбоне эти разрушители еще не совсем приспособились к новой для них наземной работе, а главное, у них еще не было могучих союзников, которые помогали бы им вторгаться в глубь мощных стволов или почти мгновенно переносили бы их от дерева к дереву.

В современных лесах все это и многое другое делают насекомые. Вот, к примеру, простой опыт: три месяца лежит в лабораторной склянке влажный, почерневший лист березы. Три месяца разлагают его бактерии. Лист все еще сохраняет свою форму. В другой склянке на такой же лист отложил яйца крохотный грибной комарик. Через три дня от листа осталась кучка трухи.

Когда насекомых еще не было, их пытались замещать многоножки. Но многоножкам далеко до насекомых, до их обилия, до их фантастической вездесущести, до их немыслимого многообразия. Специалисты относят многоножек к четырем классам трахейнодышащих. Крылатых насекомых — только к одному. Но во всех классах многоножек не более двадцати тысяч видов, а число видов в классе насекомых не менее двух миллионов. Короче говоря, насекомых в несколько раз больше, чем всех остальных обитателей суши и океана, всех растений и животных вместе взятых. Не удивительно, что один только дуб «обслуживают» 1 200 видов насекомых. Но эти существа живут и там, где нет никаких растений. В африканской пустыне Намиб не бывает дождей. В ней не растет ничего. Но ветер приносит за сотни километров растительную труху. Эта сухая пыль — единственная пища и питье жуков-чернотелок. Живут насекомые и в Антарктиде. Там они единственные высокоразвитые обитатели континента.

Насекомые завоевали землю, завоевав воздух. Воздушные пути связывали воедино мир леса. Совсем вроде бы ничтожная доля запасенной деревьями энергии Солнца перешла по этим путям к нашим позвоночным предкам. И этого было достаточно, чтобы обеспечить их путь к совершенству на десятки миллионов лет. Когда через много геологических эпох египетские мастера изобразили Солнце в виде крылатого жука-скарабея, они, пожалуй, только воздали должное жизненосной силе насекомых. И может быть, отблеск солнечного египетского мифа отразился в новейшей энтомологической классификации: класс летающих шестиногих предложено отныне называть не привычным латинским словом «инсекта» — насекомые, а «скарабеода» — «подобные скарабею».

Самые древние насекомые найдены в отложениях нижнего карбона. Сохранились только крылья — первые крылья на Земле. Конечно, они не были крыльями скарабея — история жуков началась гораздо позже. Не были они и крыльями гигантских стрекоз. Огромные воздушные хищники могли появиться лишь тогда, когда воздух кишел роями крылатых существ.

Более крупных насекомых, чем стрекоза меганевра, в истории Земли не было. Размах крыльев этих хищных насекомых достигал одного метра. Охотились гигантские стрекозы на примитивных растительноядных насекомых диктионеврид, достигавших размеров современных голубей. Диктионевриды, или «сетчатожилковые», обитали в кронах деревьев и питались их семязачатками. Диктионевриды — одни из древнейших растительноядных насекомых, жили они 300 миллионов лет назад. Яйца они откладывали не в воду, как современные стрекозы, а в мягкую кору деревьев, которую надсекали яйцекладом. Хищные личинки жили и охотились в лесной подстилке, подобно современным многоножкам, а для линьки выползали на стволы деревьев. У большинства диктионеврид были челюсти грызущего типа, но некоторые имели длинный сосущий хоботок.

Крылья первых шестиногих пилотов, которых назвали паолиидами, скорее похожие на листья растений, чем на крылья современных насекомых, — чрезвычайно важный документ в летописи Земли. И не только потому, что этот документ свидетельствует о начале завоевания «пятого океана». Он рассказывает и о том, как изменился в карбоне сам «пятый океан» — атмосфера.

Дело в том, что энергетика летающих насекомых сильно отличается от энергетики остальных животных. К примеру, все позвоночные способны совершать работу «в кредит»: плавать, бегать или летать за счет бескислородных процессов. И только потом им обязательно нужно «отдышаться», окислить накопившуюся в организме молочную кислоту.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: