Ирина Яковлева - По следам минувшего

- Название:По следам минувшего

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1983

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Яковлева - По следам минувшего краткое содержание

В этой книге палеонтологи И. Яковлева и В. Яковлев знакомят своих читателей с наукой палеонтологией и открытиями, которые сделали ученые. Перед читателями пройдут картины далекого прошлого нашей планеты.

Одна из лучших научно-популярных книг по палеонтологии. Несмотря на то, что за тридцать лет, прошедших с момента ее публикации, многое было уточнено и пересмотрено, книга представляет несомненный интерес.

По следам минувшего - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Как получить копию того, что разрушается сразу же после гибели животного? Дело в том, что мозг заключен в полость, называемую мозговой коробкой. Рельеф мозга отражен на внутренней стороне мозговой коробки, как шрифт на типографских матрицах, поэтому, если мы заполняем мозговую коробку любым наполнителем: воском, гипсом или каучуком, а потом вынимаем его оттуда, то полученный отлив можно считать копией головного мозга. Можно, да не всегда. Дело в том, что далеко не у всех животных мозг вплотную примыкает к мозговой коробке. Чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть черепа современных животных. Скажем, у копытных мозг тяготеет к основанию черепа, и между мозгом и черепным сводом остается некоторое пространство. Ясно, что отлив в этом случае будет большего размера, чем был мозг животного, а борозды и извилины на нем и вовсе отражены не будут.

Но отливам мозга птиц и большинства млекопитающих доверять все-таки можно. Особенно, если эти отливы приготовлены самой природой. А такое тоже случается. Животное погибло. Труп его разложился, а мозговая коробка заполнилась мелким песком или илом. Прошло время. Илы окаменели, и отлив мозга готов. Бывает, что роль наполнителя играют выпадающие в осадок соли.

Муляжи головного мозга ископаемых животных сделать просто. Другой вопрос: точно ли они передадут действительную картину его развития? Сегодня, имея даже большой опыт в изучении ископаемого мозга, палеонтологи пришли к выводу, что «обычно по отливу всегда можно получить отчетливое представление о развитии обонятельных луковиц и пучков волокон обонятельных нервов, а следовательно, до известной степени и о развитии обоняния у ископаемых млекопитающих» — так пишет Ю. А. Орлов.

Первым описал естественный отлив мозга ископаемого млекопитающего опять-таки Жорж Кювье в 1825 году, положив тем самым начало новой отрасли науки — палеоневрологии. Занимался изучением отливов головного мозга ископаемых и Отниэл Марш, но его больше занимал факт постепенного увеличения объема мозга.

Бывают случаи, когда изучение головного мозга ископаемых животных помогает определить их истинное систематическое положение. Так, сходство головного мозга загадочного ископаемого млекопитающего десмостилуса, название которого образовано от греческих слов «десма» — связка и «стилус» — палочка, с мозгом современных дюгоней и ламантинов поставило десмостилусов в ряд вымерших слонообразных.

Любопытно изучение головного мозга животных одной и той же группы. Это очень помогает понять эволюцию всей группы в целом. И дело не только в том, что мозг постепенно увеличивался в размерах, но и в тех казусах, которые он неожиданно преподносит нам. К примеру, есть ископаемые животные, которым как будто с мозгом сразу «повезло». На ранних стадиях развития группы он достиг уже не менее высокого совершенства, чем мозг некоторых ее представителей, здравствующих сегодня. А древняя группа, обладавшая таким замечательным мозгом, вымерла. Или дельфины: их мозг достиг своего сегодняшнего объема примерно 30 миллионов лет назад и с тех пор особенно не менялся. Если считать древность такого замечательного мозга и его объем признаком ума, то дельфины должны были бы быть гораздо умнее человека, мозг которого на десятки миллионов лет моложе.

Но групп таких немного, и потому закономерностью все-таки следует считать постепенное увеличение объема мозга в направлении от древних ископаемых к современным. В этом смысле особенно повезло большой группе приматов, в конце которой стоим и мы с вами.

Археоптерий.

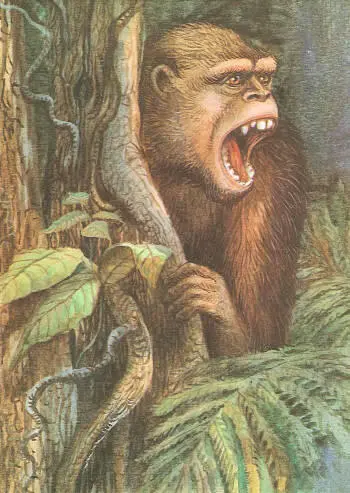

Мегалантроп.

Глава XIII

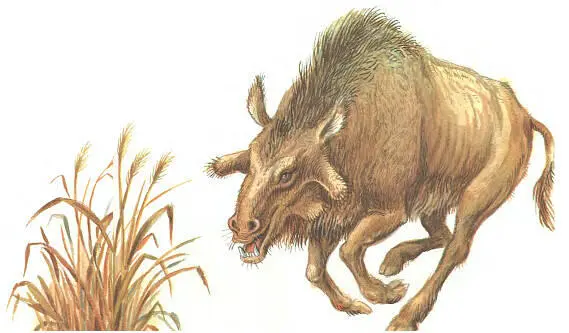

ПОСЛЕДНИЕ ВЕРСТЫ ЭВОЛЮЦИИ

В прошлых главах речь шла о млекопитающих и о том, как они жили на Земле после внезапного упадка рептилий в конце мезозоя. Как одни из них «приобрели» крепкие длинные ноги, другие — когти и зубы, некоторые ушли в воду, а кое-кто, как, например, летучие мыши, поднялся в воздух. Одни остались маленькими, другие, напротив, стали гигантами. Но были среди них и те, которые ростом, копытами и клыками похвастаться не могли. А потому единственным их прибежищем в стремительно развивавшейся жизни оставался лес. И не просто жизнь в лесу была им уготована, а жизнь на деревьях, в густых кронах, в малодоступном для хищника этаже. Конечно, речь идет о потомках древних лазающих насекомоядных — о приматах. С них начинается история общего предка обезьян и человека.

Жизнь на деревьях приучила приматов не слишком разбираться в еде. В основном, им приходилось довольствоваться плодами, орехами, ягодами и почками. Но они не брезговали и птичьими яйцами, ящерицами, да и маленькими птичками, если удавалось их изловить. И как результат неразборчивости, предки наши передали нам в наследство зубы, которыми сегодня с одинаковой легкостью можно справляться и с растительной, и с животной пищей.

Но не только зубы оставили в наследство нам и обезьянам древние приматы. Жизнь на деревьях требовала от них большой ловкости. Поэтому приматы «научились» крепко схватывать предметы. Схватывать пальцами рук и ног. За долгие миллионы лет пальцы приматов становились все подвижнее, а большие пальцы стопы и кисти приобрели еще и самостоятельную подвижность. Они даже смогли противопоставляться другим пальцам. Это позволило приматам цепко хвататься за ветви деревьев. Именно в это время и сложилась рука. Рука, которая могла свободно двигаться во всех направлениях, — так удачно был «сконструирован» ее плечевой сустав. Тогда же появилась и нога, уже отличавшаяся от руки. На это ушел весь палеогеновый период — 40 миллионов лет. Наибольшего отличия руки и ноги достигли у человека. Большой палец стоны человека совсем не противопоставляется другим пальцам. Особенность эта возникла в связи с переходом к прямохождению.

Одновременно у приматов увеличивается в размерах головной мозг и развивается острое зрение. Время шло, и некоторые приматы уже не пользовались хвостом, чтобы прочнее зацепиться за ветку. Так появились древесные бесхвостые приматы.

Но жизнь приготовила им сюрприз. Леса стали редеть. Это было настоящим испытанием для приматов. Одни из них поспешили к югу, туда, где леса стояли густо. Другие отважились спуститься на землю. Потомки их — гориллы и шимпанзе — живут и сегодня. Мы тоже потомки этих древних приматов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: