Игорь Васильков - Путешествие в страну нектара

- Название:Путешествие в страну нектара

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное Издательство Детской Литературы Министерства Просвещения РСФСР

- Год:1955

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Васильков - Путешествие в страну нектара краткое содержание

Путешествие в страну нектара - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Открытия Дарвина помогли решить одну из самых сложных проблем, стоявших перед наукой. Стало ясно, что именно благодаря естественному отбору постоянно совершенствуются разнообразные живые существа, населяющие Землю, что весь современный растительный и животный мир есть результат развития, длившегося миллионы лет.

Однако остался еще один нерешенный вопрос.

Если современные животные и растения произошли путем постепенного изменения, то, изучая ископаемые остатки, мы должны обнаружить непрерывную цепь таких изменений.

В руках ученых были многочисленные остатки ископаемых животных и растений. В молодых отложениях земной коры они находили остатки более сложных организмов, в древних отложениях — остатки менее сложных.

По ископаемым остаткам — скелетам, отпечаткам на камне и даже по отдельным костям — ученые научились восстанавливать внешний вид и строение древних животных и растений.

Сравнивая древних и современных животных и растения и располагая их последовательно, в зависимости от сложности организации, ученые получили как бы лестницу постепенного развития жизни на Земле. На нижних ступеньках этой лестницы были самые простые животные и растения, на верхних — самые сложные.

Между животными и растениями, стоявшими на соседних ступеньках, было много общего, и это доказывало, что они связаны родством, что более сложные произошли от менее сложных.

И все же это были в большинстве случаев весьма отличные друг от друга организмы. Это были отдельные звенья в цепи живой природы, которые ученые называют видами.

А вот остатков животных и растений, по которым можно было бы во всех случаях проследить непрерывный ряд последовательных изменений, найти не удавалось.

Нет таких переходных форм и между ныне живущими видами животных и растений. Нет их между зайцем и кроликом, мышью и крысой, лошадью и ослом, между пшеницей и рожью, фиалкой и анютиными глазками.

Лошадь и осел во многом сходны. Поэтому их и относят к общей группе или семейству лошадиных. Но лошадь и осел все же разные животные, и между ними нет и никогда не было переходных форм. Это разные виды.

Душистая фиалка и анютины глазки — растения, которые за сходство в строении цветков и листьев относят к одному семейству фиалковых. Но ведь никто не спутает трехцветные анютины глазки с лиловыми цветками фиалки. Жизнь каждого из этих растений также имеет свои особенности: анютины глазки — однолетнее растение, а душистая фиалка — многолетнее. Это разные виды, и между ними также нет переходных форм.

Душистая фиалка.

Что это значит? Почему как в прошлом, так и в настоящем мы находим обычно только представителей различных видов? Куда исчезли переходные формы от одного вида к другому?

Разве развитие в природе не всегда происходило медленно и постепенно?

Ответ на эти вопросы мы получили благодаря открытиям советских дарвинистов-мичуринцев.

Неисчислимые стаи саранчи налетали и уничтожали оазисы Египта, плодородные поля Ассирийского и Вавилонского царств.

Это страшное бедствие часто постигало народы древности. В борьбе с ним люди были бессильны.

Саранча появлялась всегда неожиданно, откуда-то из глубины таинственных пустынь, пожирала всю растительность, несла с собой голод и смерть.

Люди зажигали костры, били колотушками в доски, кричали, бросали в саранчу камнями, избивали ее палками.

Но легче было этими палками запрудить многоводный Нил, чем остановить неудержимый поток саранчи.

Поневоле люди стали задумываться над тем, откуда и как появляются насекомые.

Занялся этим вопросом и великий ученый того времени Аристотель. Долгое время наблюдал он за жизнью бабочки — капустной белянки и наконец пришел к такому выводу: бабочки рождаются из гусениц, а гусеницы из зеленеющих листьев…

«Сперва на листе возникает нечто меньшее, чем просяное зерно, — сообщил Аристотель. — Вскоре из этого образуются червяки. Они увеличиваются в размере, и через три дня из них возникают гусеницы. Выросши, гусеницы становятся неподвижными, меняют форму. Их называют куколками. Через продолжительное время куколка лопается и оттуда выходит крылатое существо — бабочка».

Бабочек порождают зеленые растения, размышлял Аристотель, а что порождает саранчу?

Но в те времена никто не знал, из каких мест саранча прилетает. Поэтому Аристотель высказал только догадку: саранча зарождается из болотной травы и ила.

Все это было 2300 лет назад.

Проходили века, а взгляды оставались прежними. Даже крупнейшие ученые продолжали верить, что насекомые порождаются растениями.

Но постепенно, шаг за шагом, наука все глубже проникала в тайны живой природы. Стало ясно, что растения рождаются от растений, а насекомые — от насекомых.

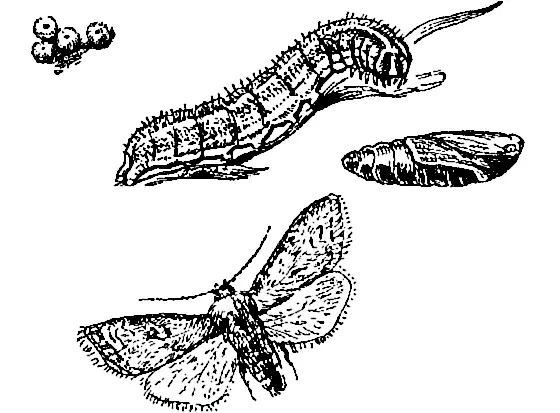

Когда ученые стали наблюдать за жизнью и развитием насекомых, они убедились, что Аристотель правильно описал превращение гусеницы в бабочку. Ему следовало только на место «зеленеющих листьев» поставить яички бабочки. Тогда развитие насекомых выглядело бы так, как оно происходит в действительности: яичко — гусеница — куколка — бабочка.

Превращение бабочки: яичко, гусеница, куколка, бабочка.

Здесь налицо четыре важные фазы развития, или полное превращение, как его называют ученые.

Не только бабочки, но и различные жуки, пчелы и мухи проходят полное превращение.

Оказалось, однако, что не для всех видов насекомых такое полное превращение обязательно. Примером может служить саранча.

Когда стало известно, что саранча размножается в тростниковых зарослях южных рек, ученые проследили фазы ее развития.

Взрослая саранча откладывает яички в теплый влажный песок. Из яичек выходят не гусеницы, а личинки, в общем очень похожие на своих родителей. Вырастая, личинки линяют и увеличиваются в размере.

После четырех-пяти линек личинки становятся взрослыми, приобретают крылья и размножаются.

Яичко, личинка, взрослое насекомое — эти три фазы развития, которые проходит саранча, называют неполным превращением. Так же развиваются тараканы, тли, клопы, кобылки.

Изучая саранчу, установили, что она бывает разная. Есть саранча стадная, перелетная — страшный враг сельского хозяйства. И есть еще саранча одиночная — не представляющая серьезной опасности.

Для размножения стадной саранчи необходима большая влажность и высокая температура. Именно такие условия и находит саранча на песчаных островах в устьях южных рек. Она откладывает свои яички в хорошо прогреваемый солнцем влажный песок.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: