Игорь Акимушкин - Мир животных. Том 3. Птицы

- Название:Мир животных. Том 3. Птицы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1973

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Акимушкин - Мир животных. Том 3. Птицы краткое содержание

В первой книге «Мир животных» (автор задумал написать пять таких книг) рассказывается о семи отрядах класса млекопитающих: о клоачных, куда помещают ехидн и утконосов; об австралийских и южноамериканских сумчатых; насекомоядных, к которым относятся тенреки, щелезубы и всем известные кроты и землеройки; о шерстокрылах; хищных; непарнокопытных, сюда относятся лошадиные, тапиры и носороги, и, наконец, о парнокопытных: оленях, антилопах, быках, козлах и баранах.

Второй выпуск посвящен остальным двенадцати отрядам класса млекопитающих: рукокрылым (летучие мыши и крыланы); приматам (полуобезьяны, обезьяны и человек), неполнозубым (ленивцы, муравьеды, броненосцы), панголинам (ящеры), зайцеобразным (пищухи, зайцы, кролики), грызунам, китообразным, ластоногим, трубкозубым, даманам, сиренам и хоботным.

Третья книга рассказывает о птицах.

Мир животных. Том 3. Птицы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Одолеть мартышку беркуту по силам. Душит же он лисиц, серн, молодых оленей, а ловчий – даже прибылых волков. Берет зайцев, куропаток, глухарей, гусей – всюду, где гнездятся на обширных просторах от лесотундр до Кавказских и Памирских гор. Охотятся беркуты часто парами: самец и самка неразлучны годами. Очень привязаны к старым гнездовьям. Гнезд у них несколько – то в одном высиживают два (редко три) яйца, то в другом. Наверное, чтобы избавиться от блох и других паразитов, которых много в птичьих гнездах.

Внушительные сооружения эти гнезда – двухметровой порой высоты, трехметровой ширины, не один центнер веток уложен в них. Гнезда орланов, которые надстраиваются десятилетиями, весят тонну!

Гнезда многих орлов и сарычей украшены зелеными ветками – хвойными или лиственными. Маскировка? Полагают, что нет. По-видимому, такой у них брачный ритуал. Зелень – знак приветствия, своего рода свадебные подношения, стимулирующие гнездостроительное рвение пернатых супругов. Подорлики – птицы лесные. Но если случится им гнездиться на косогорах в степи, где никаких деревьев поблизости нет, далеко летают, чтобы принести сосновую ветку и воткнуть ее в гнездо. Степные орлы, давно уже потерявшие всякое воспоминание о лесах и зеленых ветках, за ними не летают. Но случилось тут, кажется, нечто вроде «реакции замещения»: замена веток разными другими предметами, которые легко найти в степи.

«Виды, которые насиживают не среди зелени и строят гнезда перед тем, как зацветет полупустыня и пустыня, приносят в свои постройки – возможно, как „эрзац озеленения“? – кости, тряпки, высохший помет животных и тому подобное» (Вольфганг Фишер).

К сожалению, орлов всюду осталось мало. В Европе, где учет беркутам ведется давно, гнездятся их считанные пары: в Скандинавии – около ста, в Альпах – приблизительно 150, в Германии, в Баварии, – всего семь. В Шотландии и Ирландии подсчет дал бы, наверное, такие же унылые цифры.

Могильник, которого немцы называют королевским орлом, меньше беркута. Предпочитает равнины и лесостепи (Средиземноморье, Украина, Крым, Кавказ, Средняя и Передняя Азия, юг Сибири).

Степной орел еще меньше. Его места обитания – степи и полупустыни Африки и Азии.

Орланы – похожие на орлов, ширококрылые, белохвостые, часто белоголовые или белоплечие большие хищные птицы. Гнезда у моря или на берегах больших рек и озер. Охотятся за рыбой, выхватывая ее из воды когтями, и на морских птиц.

Орел-могильник немного меньше беркута и похож на него. Беловатый цвет затылка и верха шеи отличает его от этого прославленного орла.

Около десяти видов в странах всего света. У нас три вида: белохвостый орлан (Европа, Азия – от тундр до Турции и Казахстана), долгохвост (Нижнее Поволжье, отсюда северная граница протянулась на восток до Монголии, южная – Средняя Индия, Бирма) и камчатский, или белоплечий, орлан (Дальний Восток).

Орлы-змеееды действительно едят змей, даже больших и ядовитых. Лапы их защищены толстыми роговыми щитками: укусить – зубы обломаешь! Рвут змей когтями, клювом, отскакивают, взмывая вверх, опять атакуют, пока не измотают рептилию так, что она уже и кусать не может.

Охотятся змеееды и на других животных, но змей и ящериц предпочитают всем.

Обитают в Африке и Южной Азии, один вид – в Европе и на юге СССР – Кавказ, Средняя Азия, Южная Сибирь.

Орел-скоморох, или фигляр, прославленный виртуозным брачным полетом, – тоже змееед. Саванны и степи предпочитает густым лесам, поэтому в бассейне Конго не живет. Токуя, выписывает в небе такие пируэты, словно цирковые номера показывает.

Кувыркается не хуже турмана: мертвые петли, крутые виражи, «бочки» – и другие фигуры высшего пилотажа и воздушной эквилибристики. Громко хлопает крыльями, производя немалый шум.

Гнездо, украшенное зеленью, устраивает на дереве, обычно у края просеки или тропы. Подлетая к нему, птицы еще за сотню метров снижаются до земли и летят низко вдоль просеки или тропы. Загадочная повадка…

Орел-змееед и его подросший птенец по-братски, делят ядовитую гадюку!

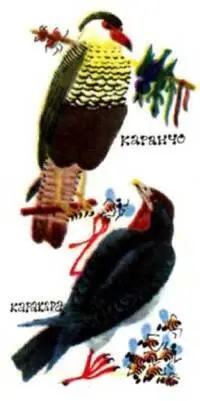

Каранчо. Каракара.

Единственное большое яйцо насиживает самка.

Самец ее кормит. Приносит ей, а позднее птенцам много разных змей: малых в зобу, больших в клюве. Словно длинные усы, болтается перехваченная пополам змея под головой летящего орла.

Соколиные

В сельве, в тропических дебрях Южной Америки живут лесные, или смеющиеся, соколы. Ловким, вертким полетом шныряют они в гуще ветвей, прыгают по деревьям, точно обезьяны, даже крылья не распустив. То полетом, то быстрым бегом по земле преследуют змей, и ящериц, и разную другую живность. Ядовитой змее обязательно откусят голову и несут обезвреженную в гнездо.

А гнезда у них в дуплах, в нишах скал. Обычно только одно яйцо в гнезде. В сумерках вечерних и утренних кричат соколиные пары дуэтом «ха-ха-ха». Дикий их хохот пугает утомленных путников, бредущих через дебри заболоченного леса. Жутким стоном измученного человека звучат голоса других лесных соколов.

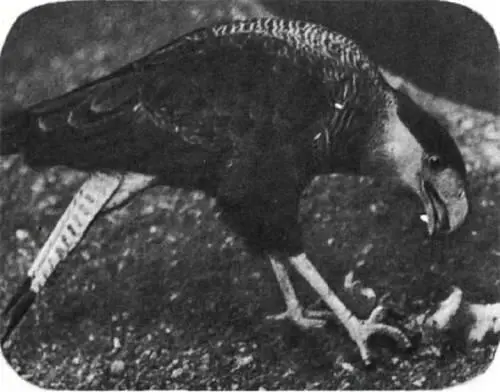

Так же бегом по земле и низким полетом, но не в лесах, а в пампасах и степях, на побережьях морей и рек ищут пропитание и каракара, или грифовые соколы. Пища их – падаль, всякие отбросы вблизи деревень, ящерицы, черви, насекомые, мелкие птицы и зверьки.

Каранчо – пожалуй, самый обычный и крупный из них. Черный сверху, пестрогрудый, белощекий, с голым красным «лицом», с небольшим темным хохлом на голове. От юга США до Патагонии и Фолклендских островов – обширные пространства населяет этот грифовый сокол.

Каракара – графовый сокол Америки.

Чиманго поменьше, не так ярок, бурый, с пестринами на груди. (В его гнезда подбрасывает нередко утка-кукушка свои яйца!) От Бразилии до Патагонии собирает он на земле всякую съедобную мелочь и падаль. Где стада пасутся, где степь пашут, там и чиманго… За плугом следуя, подбирают, как грачи, земляных червей. На спинах коров выклевывают из шерсти клещей и личинок оводов. Оба, каранчо и чиманго, гнездятся на деревьях, реже на земле.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: