Борис Сергеев - От амёбы до гориллы, или Как мозг учился думать

- Название:От амёбы до гориллы, или Как мозг учился думать

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1988

- Город:Ленинград

- ISBN:5-08-000081-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Сергеев - От амёбы до гориллы, или Как мозг учился думать краткое содержание

Изучение человеческого мозга — одной из глубочайших загадок природы — путь к научному познанию человека. Пытаясь проникнуть в тайны «второй Вселенной», как называют мозг, ученые исследуют психические функции животных от простейших организмов до приматов — ближайших «родственников» людей. В книге рассказывается о работе русских и советских биологов и зоопсихологов в этой области.

От амёбы до гориллы, или Как мозг учился думать - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С тех пор как дарвинизм вошел в научный обиход, изучение остатков давно вымерших животных и сравнительное исследование существующих в настоящее время организмов приобрели новый смысл. Подобные научные разработки позволяли с большими подробностями изучить, как шла на Земле эволюция животных. Выдающийся русский ученый-физиолог И. М. Сеченов познакомился с учением Ч. Дарвина вскоре после выхода в свет его трудов. Он первым из физиологов обратил внимание на то, что в процессе эволюции животные не только менялись внешне, претерпевали изменения органы их тела и функции этих органов. Сеченов понял, что, прослеживая, как шла эволюция, как появлялись у животных новые органы, как совершенствовалось их строение и функция у более развитых видов, удается глубже понять устройство и деятельность этих органов у человека. Это очень важно, ведь над человеческим организмом нельзя производить эксперименты. Это было бы не гуманно! Поэтому он советовал своим коллегам все физиологические процессы изучать под углом зрения их исторического развития. Его предначертания удалось реализовать лишь в наши дни. Около тридцати лет назад в Ленинграде под руководством крупнейшего специалиста в области физиологии академика Л. А. Орбели был создан институт, где изучают, как происходили изменения в строении организмов и их жизненно важных органов, как совершенствовались их функции. Недаром институту присвоили имя И. М. Сеченова. Подобных институтов пока нет нигде в мире. Между тем выполняющиеся там исследования оказались чрезвычайно важными. Русские физиологи никогда не ставили себе задачу изучения именно собаки или каких-либо других животных, кроме сельскохозяйственных. Их конечной целью всегда было познание самого человека. Для этого и проводятся лабораторные эксперименты. А изучение эволюции функций помогает понять, как функционируют органы человеческого тела. Эволюционный подход в физиологии получил среди ученых нашей страны и за рубежом широкое распространение. При изучении самых сложных органов тела, в том числе нервной системы, он позволяет добиваться наиболее значительных успехов. Именно об изучении мозга и пойдет речь в книге. Здесь будет рассказано о том, как ученые, прослеживая этап за этапом развитие нервной системы от ее появления у совсем примитивных организмов до человекообразных обезьян и человека, исследуют функции мозга разных животных. Это позволило выяснить, как мозг учился думать, и разобраться в особенностях его работы. Сравнивая поведение червей и муравьев, рыб, птиц, обезьян и других существ, удалось понять, в чем заключается различие психических процессов животных и человека. С этими интересными исследованиями и познакомит книга. Прочтя ее, читатель узнает, умеют ли животные думать и какие проблемы их волнуют.

На пьедестале собака

Мозг — самый загадочный и наиболее сложно устроенный орган человеческого тела. Он состоит из более 100 миллиардов нервных клеток, соединенных друг с другом с помощью своих отростков. Несмотря на то что сотни ученых многих стран мира с помощью обычных и значительно более мощных электронных микроскопов давно изучают строение мозга, досконально разобраться в хаосе хитросплетений нервных волокон пока не удалось. Еще труднее понять, как работает мозг. Неудивительно, что лет сто — двести назад ученые об этом совершенно ничего не знали. Они даже не представляли, как взяться за такое сложное дело. Многие выдающиеся биологи считали, что функции мозга вообще непознаваемы. Вот почему эту книгу нужно начать с рассказа о первых шагах по изучению функций мозга, о том, как удалось прорваться к его сокровенным тайнам. Тем более что эти выдающиеся открытия всецело принадлежат русской науке. Знакомство с ними поможет понять весь последующий ход изучения развития психики, развития умственных способностей животных. Восемьдесят лет тому назад Нобелевская премия заслуженно считалась самой высокой оценкой труда ученого. Среди наших соотечественников первым ею был удостоен Иван Петрович Павлов за многолетний труд по изучению главных пищеварительных желез. В те годы ученые имели самое смутное представление о том, как в желудке и кишечнике переваривается пища. Знали, что есть железы, которые вырабатывают пищеварительные соки, но кто управляет их работой, кто определяет, когда, сколько и какие соки необходимы для переваривания каждого вида пищи, — оставалось тайной. Годы кропотливой работы понадобились, чтобы разгадать главные секреты процесса пищеварения, над расшифровкой которых безуспешно трудились в лучших университетах Европы и Америки. Чтобы выяснить это, нужно было заглянуть внутрь пищеварительного тракта, и Иван Петрович придумал, как это сделать. Он производил специальные операции — отсоединял от различных отделов кишечника и желудка небольшие участки, изолировал их от остального пищеварительного тракта так, что пища туда попадать уже не могла, а в их стенках проделывал отверстия — фистулы. Чтобы отверстия не зарастали, в них вставлялись фистульные трубки. Теперь в любой момент можно было собирать пищеварительные соки, измерять их количество и, поскольку они не загрязнялись пищей, осуществлять их химический анализ. Сделанные открытия уже начали приносить ощутимые плоды. Врачам стали понятны причины многих форм расстройств пищеварения, и они по-новому начали их лечить. Даже материальное положение лаборатории Павлова улучшилось. Она начала получать доход от продажи желудочного сока, собираемого у собак, так необходимого для лечения некоторых больных. Дополнительные денежные поступления явились немалым подспорьем к скудным средствам, отпускаемым на науку царским правительством. Казалось бы, главное достижение жизни ученого позади. Теперь можно, используя новые методы, не торопясь, расширять и углублять исследования. Именно так на его месте поступил бы любой другой ученый. Однако, когда король Швеции вручал Павлову диплом и золотую медаль Нобелевского лауреата, мысли ученого были далеки от изучения пищеварения. Ни Густав II, ни многочисленные ученые, съехавшиеся в Каролинский университет, чтобы приветствовать успех русской науки, даже не предполагали, что Павлов уже несколько лет не занимался физиологией пищеварения и даже запретил своим сотрудникам заканчивать начатые работы.

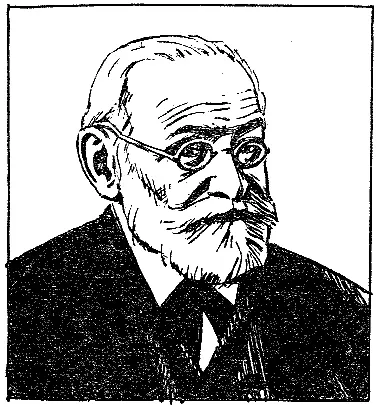

И. П. Павлов (1849–1936)

Академик, первый русский лауреат Нобелевской премии, член 22 иностранных академий Иван Петрович Павлов — выдающийся физиолог, последователь И. М. Сеченова. Его исследования способствовали развитию многих разделов физиологии, в первую очередь физиологии пищеварения, которую он, по существу, создал заново. И. П. Павлов был первым ученым, рискнувшим заняться изучением высших функций мозга. Он прославил отечественную науку открытием и изучением условного рефлекса, созданием условно-рефлекторной концепции деятельности мозга и материалистического учения о высшей нервной деятельности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: