Борис Медников - Дарвинизм в XX веке

- Название:Дарвинизм в XX веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советская Россия

- Год:1975

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Медников - Дарвинизм в XX веке краткое содержание

Учение Дарвина стоит на трех «китах» — трех основных факторах эволюции: наследственности, изменчивости и отборе. Выдержали ли эти «киты» натиск новых фактов, добытых науками нашего века — генетикой, молекулярной биологией, теорией информации? Кто прав — Дарвин или учитель Александра Македонского Аристотель? Есть ли прогресс в природе? Когда возник естественный отбор — вместе с жизнью или до нее?.. Обо всем этом и расскажет автор в данной книге, посвященной развитию учения об эволюции в XX столетии, борьбе материализма и идеализма в эволюционной теории.

Дарвинизм в XX веке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

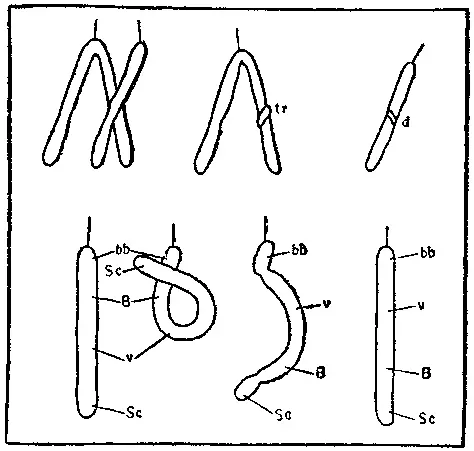

Менее заметны при цитологическом анализе, но довольно часто встречаются такие хромосомные перестройки, как инверсии и транслокации. В случае инверсии участок хромосомы перевертывается на 180°; такая перестройка затрагивает только одну хромосому. При транслокации происходит обмен участками между двумя негомологичными хромосомами (отличие от кроссинговера!).

Единая схема возникновения мутации (по А. С. Серебровскому, 1929). Верхний ряд — образование транслокаций (tr) и нехваток (d); нижний ряд — образование инверсии; Sc, v, В, bb — символы разных генов.

Замечательный советский генетик Александр Сергеевич Серебровский еще в 1929 году расшифровал механизм возникновения инверсий и транслокаций — разрыв хромосомы с последующим воссоединением в другом месте. Если хромосома разорвется сразу в двух точках, оторванный участок может, перевернувшись на 180°, воссоединиться с остальным телом хромосомы. Разорванные концы хромосом, как оказалось, «слипаются» с высокой вероятностью (молекулярный механизм этого явления мы начинаем угадывать только сейчас).

Но если разрыв произошел в одном месте, «поворота кругом» не происходит. Конец хромосомы, именуемый теломером, воссоединяться даже со свежим разрывом не может, в данном случае возможно лишь восстановление прежней структуры. Если же она не восстанавливается, оторванный кусок бесследно рассасывается, и генетическая информация, заключенная в нем, пропадает. Такие аварии называют концевыми нехватками или дефишенси. Судьба организма, геном которого потерпел дефишенси, складывается по-разному. Если потерянный кусок мал и не содержит жизненно важных генов, организм, особенно полиплоидный, это легко перенесет. Потеря большого куска хромосомы может быть смертельной. Например, потеря значительной части одной хромосомы в геноме человека приводит обычно к смертельной генетической болезни, называемой «синдромом мяукания» (cri de chat — по звукам, издаваемым больными младенцами).

В случае двойного разрыва хромосомы оторванный кусок также может рассосаться в плазме (воссоединяется только концевой кусок с теломером). Такие нехватки называют делециями. Описано много случаев делеций у самых различных организмов. Крупные делеции, как правило, в гомозиготном состоянии летальны, мелкие — вызывают самые разнообразные изменения признаков фенотипа.

Казалось бы, инверсии гораздо безобиднее для организма, ибо генетическая информация при них не теряется, а лишь меняется ее расположение (делецию можно сравнить со случаем, когда рассеянный киномеханик забывает показать одну из частей фильма, а инверсию — когда он их перепутывает). Однако из собственного опыта вы знаете, что зрители кричат «сапожники» в обоих случаях. Так и с инверсиями. Они часто в гомозиготном состоянии летальны, то есть, будучи унаследованными от отца и матери, приводят к смерти организма. Такие инверсии обнаруживаются только у гетерозигот, где хотя бы одна хромосома из пары не инвертирована.

Даже сравнительно безобидные инверсии ограничивают комбинаторную изменчивость. Как говорят генетики, они «запирают кроссинговер». Это и понятно: ведь кроссинговер — обмен гомологичными частями хромосом. Если геном не гомозиготен по инверсии, хромосомы обменяются негомологичными частями, и у половых клеток будет двойной набор одних генов и нехватка других, а потому они окажутся нежизнеспособными.

Эволюционная роль инверсий, как и прочих хромосомных перестроек, именно в ограничении рекомбинаций. В результате удачная комбинация генов оказывается изолированной и размноженной. Исследуя наборы хромосом разных видов, цитогенетики могут порой установить, каким путем возникла генетическая изоляция, нескрещиваемость, — путем слияний хромосом или же в результате одной или нескольких инверсий.

Второй тип хромосомных перестроек — транслокации, при которых негомологичные хромосомы обмениваются частями, имеет меньшее значение для эволюции, на что обратил внимание еще Серебровский. Причина ясна: даже если транслокация в гомозиготном состоянии вполне жизнеспособна, гетерозиготы образуют нежизнеспособные гаметы с нехватками генного материала. Размножаемость особей, гетерозиготных по этой мутации, резко падает (до 50 %), и естественный отбор отметает такие формы. А так как вероятность встречи двух животных с одинаковой транслокацией ничтожна, то и случаи «использования» подобных мутаций в эволюционном процессе можно буквально сосчитать по пальцам. Лишь у растений с их способностью к самоопылению и вегетативному размножению транслокация может закрепиться в популяции и дать начало форме, не скрещивающейся с родительской. Такие формы описаны, например, у энотеры, пиона, дурмана. Их гибриды с другими формами стерильны. Некоторые из этих форм-транслокантов энотеры и сбили с толку Де Фриза, решившего, что он наблюдает воочию процесс видообразования. Оказалось, что у энотеры часто все хромосомы транслоцируются одна на другую, образуя при мейозе замкнутое кольцо. В результате возникает множество самоопыляемых рас, нерасщепляющихся и изолированных друг от друга. Формально это, конечно, виды… если признать достаточным критерием вида генетическую обособленность.

Удивительна сложность транслокаций у многих растений. Один из видов энотеры — энотера биеннис имеет два разных хромосомных кольца, получивших специальные названия — рубенс и альбиканс. При мейозе кольца расходятся, но жизнеспособна лишь пыльца с набором рубенс, а женские половые клетки — лишь с набором альбиканс. Оплодотворение восстанавливает двойной набор; естественно, 50 % мужских и женских гамет пропадает зря. Из поколения в поколение гетерозиготность восстанавливается такой сравнительно дорогой ценой; возможность возникновения гомозигот рубенс-рубенс и альбиканс-альбиканс пресечена с самого начала.

У животных дело иное — способны к размножению лишь некоторые транслоканты, у которых половая формула самки хх, а самца — хо. Если аутосома присоединится, как говорят, транслоцируется на половую хромосому, то становится ее частью и возникает нео-у-хромосома. Транслокации между аутосомами у животных, как правило, заканчиваются для потомства фатально. Лишь немногие виды, например, скорпионов смогли приобрести комплексы транслоцированных хромосом, аналогичные тем, что мы наблюдаем у пионов и энотеры.

Это и натолкнуло Серебровского на оригинальную идею нового метода борьбы с вредными насекомыми, который он назвал генетическим.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: