Вячеслав Демидов - Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.]

- Название:Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:НиТ. Раритетные издания

- Год:2010

- Город:Берлин

- ISBN:978-5-458-23009-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Демидов - Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.] краткое содержание

Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Во всем мне хочется дойти

до самой сути...

Борис ПастернакПеред глазами у меня, а вернее, перед одним правым глазом, потому что левый закрыт черной бумажкой, в дырочку виднеется светлый прямоугольник, по которому причудливой сеткой переплелись тонкие извилистые линии. Щелкнуло, линии исчезли, квадратик на мгновение брызгает белым, и снова возникло переплетение линий.

– Ну, что увидели?

– Ничего, – честно признаюсь я.

– И правильно. Так и должно быть. А теперь?

Снова щелчок. На этот раз почудилось, что вижу контур какого-то четвероногого.

– Собака, – говорю. – Или другое какое животное. Не разглядел толком.

Опять, щелкнув, исчезает переплетение линий. И тут уже я отчетливо понял: козел! Или, может, коза: насчет вымени осталось сомнение...

– Коза, – отзывается Александра Александровна Невская. – А поскольку человек вы нетренированный, то и время ваше сто пятьдесят миллисекунд. Вы ведь не знали, какие картинки я буду показывать.

– А если бы тренированный и знал, что тогда?

– Тогда было бы сто, а может быть, даже шестьдесят миллисекунд.

– Отчего же?

– Зрительный аппарат гораздо быстрее прошелся бы по «дереву признаков»...

Так началось мое знакомство с Лабораторией физиологии зрения, которой руководит профессор Вадим Давидович Глезер*. В дальнейшем я буду называть ее просто – Лаборатория.

* Глезер Вадим Давыдович (род. 1923 г.), доктор биологических наук, главный научный сотрудник Лаборатории физиологии зрения Института физиологии им. И.П. Павлова РАН. В 1941 г., еще до окончания школы, работал лаборантом в Институте физиологии им. И.П. Павлова АН СССР. С 1941 по 1947 г. служил в артиллерийской части, защищавшей Ленинград. По окончании в 1952 г. биологического факультета Ленинградского университета вернулся в Институт физиологии им. И.П. Павлова АН СССР, в Лабораторию физиологии зрения. В 1954 защитил кандидатскую, в 1964 г. – докторскую диссертацию. С 1961 г. – заведующий лабораторией. С 1988 г. – главный научный сотрудник Института, профессор (1967). Под его руководством защищено около 30 кандидатских и 4 докторские диссертации. Почетный член Болгарского общества физиологов Награжден почетной лентой Литовского физиологического общества. Автор свыше 300 статей, 7 монографий, им подготовлены и изданы международные сборники, организованы международные конференции.

(Справочник «Медики России»)

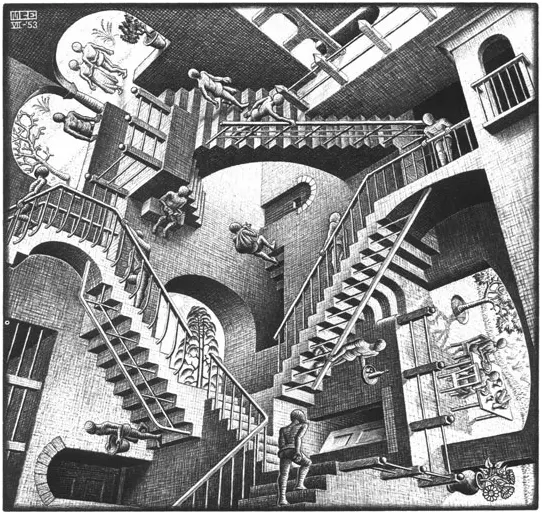

Рис. 1.Mауриц Корнелис Эшер (1898...1972). Относительность (1953)

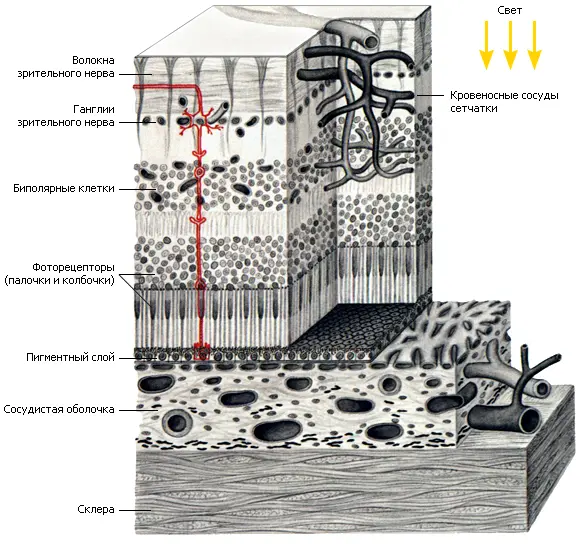

Рис. 2.Так устроена сетчатка – часть мозга, вынесенная в глазное яблоко

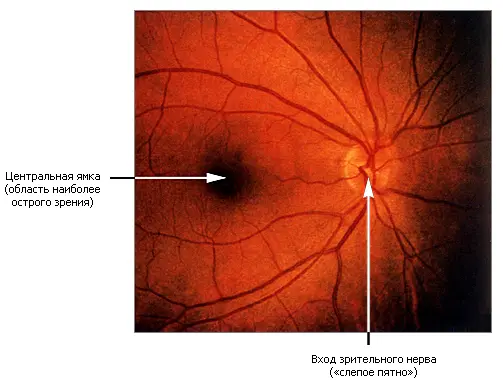

Рис. 3.Глазное дно с хорошо видными кровеносными сосудами

Глава первая. Область досознательного

Человек должен верить,

что непостижимое постижимо,

иначе он не стал бы исследовать.

ГётеПримерно в конце первого года жизни младенец в первый раз произносит слово «мама»: маленький человечек начинает постигать высшие абстракции, какими являются слова. Но покамест степень абстрагирования – разрыв между реальностью и словом, то есть обозначающим ее знаком, – ничтожна. «Мама» – это только его, ребенка, собственная, единственная мама, все остальные – нет. У каждой куклы свое имя, «кукла вообще» не существует.

Проходит еще год, и слово «кукла» обозначает уже и ту, с которой малыш засыпает, и ту, с которой играют другие дети, и ту, которая стоит в витрине универмага. Слово охватывает все сходные по форме предметы, его абстрактность поднялась на новую ступень.

Еще год-полтора, и в обиход ребенка входит слово «игрушка», объемлющее и кукол, и кубики, и пластмассовый самолет, и электрическую железную дорогу. «Мощность абстракции» слова резко возросла, оно относится уже к предметам, весьма отличающимся по внешности, назначению, свойствам. Связь между зрительным образом, который передается в мозг, и словом, эту вещь обозначающим, становится все менее уловимой.

Наконец, к пяти годам ребенок постигает такую степень абстрагирования, которая ставит его уже вплотную к уровню взрослого. Слово «вещь» не только указывает на предметы, но и вбирает в себя абстракции более низких рангов – «игрушка», «посуда», «мебель», «одежда»... Контакт с конкретным образом падает до ничтожно малой величины..

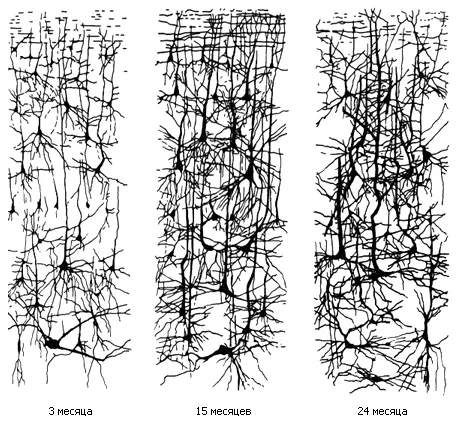

Так описывают развитие ребенка психологи. А нейрофизиологи говорят, что именно к этому возрасту, к четырем-пяти годам, в мозгу ребенка явственно начинает проявляться особенность, которая властно заявит о себе в двенадцать – четырнадцать лет и окончательно сформируется к семнадцати: неравноценность, асимметричность высших функций правого и левого полушарий. Правое полушарие превращается в хранилище художественных способностей, умения воспринимать мир целостно, во всем богатстве деталей и оттенков, а левое становится обителью логики, рассудочных действий, формул и всякого рода абстракций, в том числе и слов (у нас еще будет случай уточнить, насколько безупречно такое деление).

До какого-то времени оба полушария способны хорошо воспринимать речь и управлять ею, детский мозг очень пластичен, и если левая, «словесная» у взрослых, половина мозга окажется повреждена болезнью или травмой, речевая функция перейдет в правую. Когда же пройден порог (он, как и многое у мозга, расплывчат, но вряд ли переходит за отметку «семь лет»), пластичность исчезает, правое полушарие теряет возможность перестройки, становится навсегда «немым», как у родителей. Происходит все это, понятно, не скачком, а постепенно, но результат именно таков.

Возрастание «мощности абстракции» слова и перестройка функций одного из полушарий – совпадение или нечто более глубокое?

Рис. 4.Развивается живое существо, и всё сложнее становится организация коры его головного мозга (указано число месяцев после рождения)

Три века (уже четыре! – В.Д. , 2010) назад английский философ-просветитель Джон Локк написал книгу «Опыт о человеческом разуме». Он работал над ней почти 20 лет. Он провозгласил в ней убежденно и безоговорочно: «В душе нет врожденных идей!» Человеческий мозг, утверждал он, это «чистая табличка», на которой чертит свои узоры мир, воспринимаемый органами чувств. Опыт – вот наш учитель. Нет ничего выше опыта и ничего, что могло бы его заменить. Так учил Локк.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Вячеслав Демидов - Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.]](/images/nocover.webp)

![Лев Балашов - Занимательная философия. Учебное пособие [6-е издание, переработанное и дополненное]](/books/1059692/lev-balashov-zanimatelnaya-filosofiya-uchebnoe-posobie-6-e-izdanie-pererabotannoe-i-dopolnennoe.webp)