Вячеслав Демидов - Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.]

- Название:Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:НиТ. Раритетные издания

- Год:2010

- Город:Берлин

- ISBN:978-5-458-23009-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Демидов - Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.] краткое содержание

Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Стало ясно, что рождается иллюзия не в глазу как таковом, а гораздо глубже: на уровне коры.

Голографический эксперимент заключался в том, что картинку с иллюзией Мюллера – Лиера превращали в голограмму, а потом выбрасывали из нее высокочастотные члены разложения Фурье. После этого восстановленное (и несколько менее четкое, естественно) изображение было именно таким, каким оно кажется: иллюзорно большая линия выглядит на голограмме действительно более длинной, нежели та, у которой «хвостики» вовнутрь.

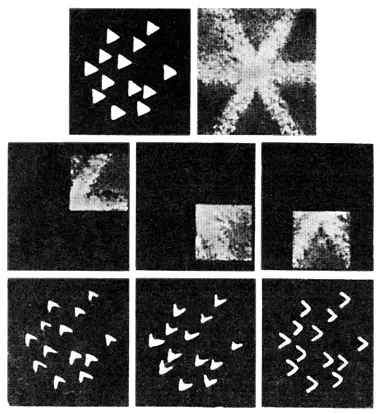

Точно так же был вскрыт голографический механизм иллюзии «птичек» – разбросанных по листу бумаги равносторонних треугольников (они слева вверху на этой картинке).

Рис. 49.Голографический механизм иллюзии «птичек»

«Птички» летят, когда на них смотришь, то в одну сторону, то в другую, то в третью... Причина их своенравного поведения в том, что зрительный аппарат каждый раз использует не весь «мозговой фильтр Фурье», а только какую-то его часть.

Этот эффект великолепно демонстрирует ЭВМ: она показывает на экране телевизора «полет птичек» в любом направлении (нижний ряд). Для этого компьютер смотрит на треугольнички через Фурье-фильтр (справа вверху), соответственно синтезированный компьютером, но выбирает то одну часть фильтра, то другую, то третью (см. второй ряд изображений на рисунке справа).

А какой биологический, природный смысл был формировать такую сверхсложную опознающую мозговую систему, как Фурье-анализатор и кусочная квазиголография? Огромный.

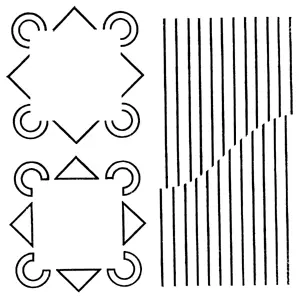

Рис. 50.Слева вверху – светлый квадрат, которого нет на самом деле. Справа – линия, которой также нет на самом деле. Причина? Голографическое устройство зрительного аппарата, обеспечивающее анализ текстур

Помните, рассматривая «обманы зрения», мы много говорили о текстурах? А теперь посмотрите вокруг: мир – это мозаика текстур. Но что такое эти текстуры, как не естественные, природой изготовленные решетки?

Все огромное многообразие природных текстур может быть представлено в затылочной коре соответствующим многообразием кодов – ансамблей ответов каждого модуля (паттернов, как для краткости называют такой ансамбль). То есть мозг получает сведения, насколько дробны и упорядочены элементы текстур, насколько и в каком направлении наклонены. Любая картинка оказывается представленной в затылочной коре некоторой мозаикой паттернов – соответственно множеству полей нейронов и множеству модулей коры.

Для каждой картинки, для каждого предмета мозаика оказывается особой. То есть получается мозаика признаков, позволяющих отличать предмет от предмета, пейзаж от пейзажа, лицо от лица...

– Мы назвали эти признаки простыми, – сказал Глезер. – С их помощью можно описать и запомнить любую картинку, от чрезвычайно пестрой до контурной, ведь гладкую поверхность можно рассматривать как выродившуюся «до нуля» текстуру. А математически это означает, что совокупность сигналов модулей выглядит многомерным пространством, и каждое конкретное изображение есть точка в нем.

Чтобы опознать изображение, надо сначала запомнить все признаки, и потом, когда поступит из сетчатки новое изображение, сравнить новые признаки с прежними, записанными в памяти. И если в итоге аппарат сравнения выйдет в прежнюю точку многомерного пространства, можно будет сказать: «Да, это тот же самый предмет». А если нет – нет.

Тут очень к месту вспомнить пульсирующие поля НКТ. Поскольку паттерны модулей затылочной коры опираются на эти поля, ясно, что в начальный момент после каждого саккадического скачка будут работать корковые нейроны, отвечающие лишь на самые низкие пространственные частоты. Только позже, по мере стягивания полей НКТ, станут восприниматься более высокие частоты, описываться все более тонкими составляющими паттернов.

Выходит, при запоминании картинки «точка» в многомерном пространстве простых признаков будет ставиться постепенно: сначала на основании грубых признаков, потом все более мелких. И соответственно опознание совершается после каждого скачка в несколько этапов; от грубого до наиподробнейшего. В этой последовательности – разгадка одного озадачившего всех опыта, произведенного в 1969 г. американскими физиологами.

Они формировали на телеэкране картинку так, что сначала появлялись низкие пространственные частоты (грубые контуры), а потом все более высокие (мелкие подробности). Если промежутки между появлением этих частот были невелики, человек не отличал такое последовательное изображение от обычного, когда все частоты подавались на экран одновременно. Сейчас понятно, почему картинки казались одинаковым: темп появления высоких пространственных частот соответствовал стягиванию полей НКТ, и для зрительного аппарата было безразлично, что высокочастотные составляющие пришли в мозг чуть позже низкочастотных.

– Вадим Давыдович, – спросил я, – а как же в таком случае мы видим контуры? Поля покажут характер текстуры, размер области, которую она заполняет, – где же контурная линия?

– Этим занимаются особые поля, только для того и предназначенные. Когда мы их обнаружили, нас удивило, что они выглядят «трехслойным пирогом»: средняя часть возбуждает нейрон коры, а боковины тормозят. Если такая текстура попадает на все поле или, что то же самое, поле оказывается внутри текстуры, сигнала нет, тормозные фланги подавили возбуждающий сигнал центра. Однако едва хотя бы один фланг вышел за границу, попал на иную текстуру или даже на такую же, но по-иному повернутую своими элементами, возбуждающий центр поля пересиливает торможение одиночного фланга. В итоге контур подобраза оказывается выделен цепочкой, составленной возбужденными нейронами, – можно сказать, выстрижен из фона примерно так же, как хозяйка обводит колесиком с зубцами линии выкройки...

– Вы сказали – подобраза? Что это значит?

– Так называются текстурно однородные участки. Взгляните на дерево на большом лугу: в картине три текстурных подобраза – ствол, крона и луг как фон. Или возьмите любую гравюру: все мастерство художника построено именно на умении пользоваться разнообразием текстурных подобразов. Впрочем, подобраз не есть что-то абсолютное и приговоренное навсегда им оставаться. Для образа «дерево» подобразами будут «ствол» и «крона», но та же самая крона – образ для подобразов «ветка» и «лист».

Мир велик и разнообразен, и столь же разнообразна иерархия образов и подобразов. Но еще важнее, что открылась, наконец, причина, ради которой поставила природа между сетчаткой и выходными сигналами затылочной коры столько преобразующих ступенек. Без этих преобразований нет возможности выделить текстурный подобраз из фона, созданного иной текстурой, а такая задача для живого существа жизненно необходима, как для хищника, так и для жертвы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Вячеслав Демидов - Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.]](/images/nocover.webp)

![Лев Балашов - Занимательная философия. Учебное пособие [6-е издание, переработанное и дополненное]](/books/1059692/lev-balashov-zanimatelnaya-filosofiya-uchebnoe-posobie-6-e-izdanie-pererabotannoe-i-dopolnennoe.webp)