Александр Нейфах - Гены и развитие организма

- Название:Гены и развитие организма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1984

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Нейфах - Гены и развитие организма краткое содержание

В книге в популярной форме рассказывается о проблеме развития животных и о том, как гены управляют этим процессом. Несколько глав посвящено образованию иммунной защиты организма, формированию клеток крови, методам гибридизации целых организмов и гибридизации клеток. Обсуждаются последние данные о строении и функционировании генетического аппарата в клетке и в развивающемся организме. Большое внимание уделяется таким направлениям, как начало и переключение работы генов, изменение генома в развитии.

Для биологов, генетиков, врачей физиков, химиков.

Гены и развитие организма - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Время жизни каждого вида фермента различно и варьирует от десятков минут до нескольких дней. Поэтому они должны почти все время синтезироваться для того, чтобы в клетке поддерживалось постоянное количество ферментных молекул. Для этого в клетке должны постоянно присутствовать мРНК для этих ферментов, а так как срок жизни мРНК также ограничен, то должны работать гены, пополняющие их количество.

Эта равновесная ситуация (транскрипция и распад мРНК, трансляция и распад ферментных белков) нарушается в яйце и в самом раннем эмбриональном развитии, когда работа генов прерывается, а зародыш содержит накопленный в оогенезе запас самих ферментных белков, а также мРНК для синтеза этих белков. Очевидно, что и эти ферменты и мРНК такие же, как в материнском организме, — ведь они были созданы благодаря активности генов ооцита. Неизвестно, содержатся ли в яйце мРНК для всех видов белков, присутствующих в яйце. Поэтому то или иное время эмбриональные клетки живут за счет накопленного фермента, причем его убыль может некоторое время пополняться благодаря трансляции на запасенной мРНК. Ho в какой-то момент развития должны включиться собственные гены зародыша (на отцовской и материнской хромосомах) и появиться новосинтезированные мРНК, а на них должен начать транслироваться новый (точно такой же или аналогичный) фермент зародыша, который постепенно вытесняет чисто материнский фермент.

С чем связано включение генов данного «хаус-киппинг»-фермента на определенной стадии развития и какие механизмы это включение определяют? Это пока неясно, хотя для многих ферментов уже известно, когда в зародыше включаются гены, которые их контролируют. Судить о времени включения такого гена просто по проявлению ферментной активности нельзя, так как «хаус-кипинг»-фермент присутствует и активен на всех стадиях развития. О том, когда материнский фермент заменяется ферментом зародыша, можно судить по тому, когда впервые появляется отцовский фермент. Для этого можно использовать гибриды. У близких видов, которые хорошо скрещиваются, и даже у разных особей внутри вида одни и те же по названию и действию ферменты могут немного различаться.

Чаще всего материнский и отцовский ферменты различают по электрофоретической подвижности, т. е. по скорости движения молекул фермента в электрическом поле.

Оказалось, что многие ферменты присутствуют в клетках в нескольких похожих вариантах, их называют изоферментами и различают также по электрофоретической подвижности. Скрещивая два организма, отличающиеся по изоферментам, можно обнаружить, когда в ходе развития впервые появляется отцовский изофермент. Это означает, что включились и проявились отцовские гены данного фермента.

Скрещивание внутри одного вида и использование индивидуальных различий в изоферментах предпочтительны потому, что в этом случае есть уверенность, что оба гена — отцовский и материнский — включаются одновременно. Если же речь идет о межвидовых скрещиваниях или о более отдаленных гибридах, то полной уверенности в этом нет, так как у разных видов стадии, на которых включается тот или иной ген, могут несколько различаться.

Однако некоторые ферменты, принадлежащие к разным видам, электрофоретически не различаются. Многие ферменты трудно или даже невозможно подвергнуть электрофорезу или не удается потом выявить их место в геле с помощью цветной реакции, например такой важный митохондриальный фермент дыхания, как цитохромоксидаза. В составе митохондрий подвергнуть его электрофорезу, естественно, нельзя, а при выделении из них он сразу теряет активность. Для таких случаев в совместной работе нашей лаборатории биохимической эмбриологии (Москва, Институт биологии развития) и лаборатории сравнительной цитологии (Ленинград, Институт цитологии) было предложено использовать различия в теплоустойчивости ферментов.

Действительно, как показали ленинградские ученые В. Я. Александров и Б. П. Ушаков, у хладнокровных животных, обитающих в теплом климате, устойчивость белков к высоким температурам обычно оказывается выше, чем устойчивость аналогичных белков у видов, обитающих в холодном климате. Теплоустойчивость легко измерить, если образцы экстракта белков нагревать при разных температурах в течение определенного времени и потом смотреть процент активности фермента, которая после такого прогрева сохранилась. Температура, при которой сохраняется половина активности фермента, и есть показатель теплоустойчивости.

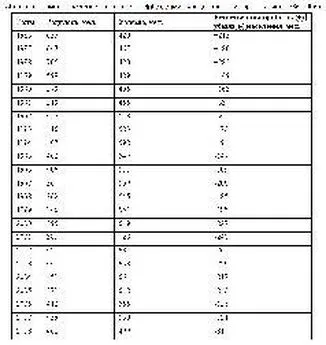

Первоначально нами совместно с А. А. Кусакиной (Ленинград) было показано, что один из ферментов углеводного обмена — альдолаза у вьюна имеет теплоустойчивость на 5–6° ниже, чем у тропических аквариумных рыб, которых можно скрещивать с вьюном (данио, барбус, разбора и др.). У гибрида вьюна (♀) с данио (♂) (яйца вьюна, сперма данио) на ранних стадиях теплоустойчивость альдолазы была такой же, как у вьюна. Так продолжалось до стадии 23 часа (появление зачатков первых органов), когда теплоустойчивость внезапно стала повышаться. В течение нескольких часов она поднялась на 2,5–3° и далее осталась на том же уровне. Это означало, что именно со стадии 23 часа начинается проявление отцовского гена альдолазы и в результате у гибридов возникает смесь двух ферментов — отцовского и материнского. Когда мы взяли реципрокных гибридных зародышей данио (♀) × вьюн (♂), их теплоустойчивость сначала была высокой, как у данио, а затем на той же стадии 23 часа стала снижаться и также достигла промежуточного значения.

В литературе накопилось довольно много данных о начале экспрессии генов, кодирующих различные ферменты. Такие данные получены в основном методом электрофореза на гибридах лягушек, двух видов форели, курицы и перепела и др. В нашей лаборатории при использовании обоих методов — по электрофоретической подвижности и по теплоустойчивости — на гибридах вьюна и других рыб получены данные о начале экспрессии генов, кодирующих несколько ферментов.

Оказалось, что ни у одного из исследованных нами ферментов гены не начинают проявлять свою активность тогда, когда начинается морфогенетическая функция генов, т. е. на стадии бластулы. Самое раннее проявление отцовских генов было обнаружено для цитохромоксидазы: повышение ее теплоустойчивости у гибридов вьюн × данио было замечено на стадии поздней гаструлы (14 ч развития при 21 °C). Однако некоторые гены, кодирующие такие важные ферменты, как глюкозо-6-фосфатдегидро- геназу или эстеразу, впервые начинают проявляться только в конце эмбрионального развития, а лактатдегидрогеназа еще позже — у ранней личинки.

Во многих случаях, хотя и не во всех, начало экспрессии генов совпадает с началом повышения общей активности фермента. Для эстеразы не только была обнаружена стадия, на которой начинается образование фермента, кодируемого генами зародыша, но и показано, как постепенно после этого исчезает материнский фермент. Однако почему одни ферменты начинают заменяться новыми, кодируемыми генами зародыша относительно рано, а другие — гораздо позже, остается непонятным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: