Рэм Бобров - Беседы о лесе

- Название:Беседы о лесе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1979

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рэм Бобров - Беседы о лесе краткое содержание

В книге заместителя министра лесного хозяйства РСФСР, кандидата сельскохозяйственных наук Р. Боброва рассказывается о роли леса в жизни людей, об основных категориях лесов и их хозяйственном назначении, о нелегких проблемах лесоводства и путях их решения, об особенностях работы лесоводов в разных лесорастительных зонах, об опыте передовых лесных предприятий и лучших молодежных коллективов лесоводов.

Беседы о лесе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Хорошо восстанавливаются после рубки естественным путем лиственничные и сосновые леса, даже если под их пологом и нет молодого подроста. (Молодые сосны и лиственницы, кстати, под пологом взрослых деревьев встречаются не так часто: они не выносят затенения и погибают). В урожайные на шишки годы на песчаных землях появляется множество всходов. Если к этому времени приурочены лесозаготовки, то через несколько лет лесосеки окажутся под сплошной щетиной молодых всходов.

Лесосеки с легкими песчаными почвами облесить легко, если они не заросли травой, мхами и лишайниками, через которые семенам деревьев не пробиться к почве, к минеральному слою. Помочь им можно, содрав дернину и взрыхлив землю тяжелой лесной бороной или плугом. Этой мерой содействия возобновлению леса лесоводы в тайге пользуются часто.

В нашей стране ежегодно вырубают более двух миллионов гектаров леса. На 800 тысячах гектаров можно восстановить лес за счет сохраненного подроста. Примерно такая же площадь лесосек на легких песчаных и каменистых почвах восстанавливается естественным путем, но при непременном соблюдении правил во время лесозаготовок. Какие же это требования?

Они несложны и заключаются в следующем.

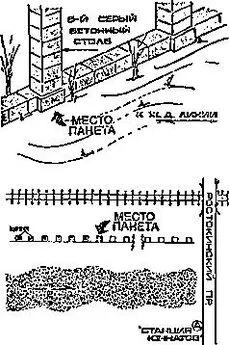

Участок леса, отведенный в рубку, делится на 30–35-метровые ленты, между которыми прокладывают 4–6-метровые просеки-волоки для прохода трелевочных тракторов. Взрослые деревья спиливают таким образом, чтобы они падали под углом 40 градусов к волоку и большая часть кроны ложилась на него. Спиленные деревья трактор за крону вытаскивает из лесосеки к погрузочной площадке. Движение трактора при этом ограничивается только волоком, и он не топчет гусеницами молодые деревца, растущие вне волока. Такой порядок называется «способом узких лент» и помогает сохранить 70–85 процентов подроста, имеющегося на лесосеке.

Лесоводственные наука и практика всегда стремились рационально разрешить противоречие между рубкой и восстановлением леса. Сейчас, с приходом в лес новой лесозаготовительной техники: валочно-трелевочных, транспортирующих и других тяжелых машин, — задача эта оказалась еще более сложной. Новые машины облегчили труд лесорубов, подняли производительность их труда. Теперь лесорубы уже не ходят пешком по лесосеке. Они могут подъехать на тракторе к каждому дереву, но при этом подомнут по пути колесами и гусеницами все живое. Может случиться, что такой простой и легкий способ лесозаготовок окажется для общества самым убыточным. «Производительность труда, — сказал Л. И. Брежнев, — следует определять по общегосударственной, а не ведомственной отдаче».

Работники лучших лесозаготовительных предприятий страны это хорошо понимают. В Комсомольском леспромхозе Комилеспрома, например, новая, казалось бы, смертельная для молодого леса техника широко стала применяться только после того, как лесорубы овладели навыками работы по испытанному методу узких лент. Теперь на лесосеках работают с комфортом и при этом сохраняют имеющийся на делянках молодняк.

Лес — источник универсального сырья. Он так щедр, что предоставляет возможность заготавливать сырье в количествах, полностью обеспечивающих потребности страны. Однако необходимо учитывать и тот факт, что с каждым годом продуктов его будет требоваться все больше и больше. Задача людей, работающих в лесном хозяйстве и лесной промышленности, — дать их. Причем сделать это вполне возможно, если направлять силы природы на непрерывное воспроизводство лесной продукции, а не транжирить их понапрасну на восстановление полностью уничтоженного растительного мира.

Для многолесных районов, где рабочих недостает, это обстоятельство чрезвычайно важно. Там новый лес на месте срубленного должен появляться тотчас и естественным путем. Так оно и произойдет, если постоянно соблюдать требования, изложенные в статье 34 «Основ лесного законодательства Союза ССР и союзных республик»: «Вести работы способами, не допускающими возникновения эрозии почв, исключающими или ограничивающими отрицательное воздействие лесных пользований на состояние и воспроизводство лесов, а также состояние водоемов и других природных объектов».

В многолесной зоне находятся две трети лесов страны, поэтому здесь особенно важно иметь надежную систему охраны леса.

«Днем место пожара обозначилось густыми клубами дыма, который наполнял весь воздух; всюду ощущался запах гари. Не только отдаленные, но и ближайшие горы тонули в синевато-белой мгле. Как только солнце скроется за горизонтом и сумеречные тени начинают покрывать землю — разом все горы украшаются огнями. Куда ни глянешь, всюду огонь. Пламя длинными языками точно живое набегает на горы и все уничтожает на своем пути».

Так описывает русский путешественник В. Арсеньев пожар в уссурийской тайге. Огонь — извечный враг леса. Память людей хранит немало случаев, когда из-за небрежного обращения с ним гибли десятки и сотни тысяч гектаров лесных массивов. Да и не только в далекой Сибири и на Дальнем Востоке, а в самых населенных районах России. Вот что, например, писалось в «Лесном журнале» в 1843 году о том неисчислимом вреде, который наносили пожары лесу в пригородах Петербурга.

«Лес от Поклонной горы к Райвале претерпевает значительные опустошения от пожаров. В 1842 году выгорел лес на протяжении нескольких верст… Особенно повреждаются казенные леса Сестрорецкого завода, в которых видны только обгорелые пни». Упоминавшийся уже нами лесовод М. Ткаченко отмечает, что до Великой Октябрьской социалистической революции даже в относительно благополучные дождливые годы в России выгорало 600–700 тысяч гектаров лесов, а в засушливом 1915 году их выгорело 12,5 миллиона гектаров.

Не следует думать, что за прошедшие сто лет положение изменилось коренным образом и в лучшую сторону. Нет, этого не произошло. Скорее наоборот, и все оттого, что народу в лесах с каждым годом прибавляется и прибавляется. Лесники говорят, что бездорожье бережет лес. Их утверждение недалеко от истины. Чем больше в лесу людей, тем больше опасность возникновения лесных пожаров. Статистика утверждает, что в 9 случаях из 10 виновник пожара — человек.

В последние годы в лесах организуются все новые лесозаготовительные и промышленные предприятия, больше становится отдыхающих, идут по лесу туристы и изыскатели. Малейшая их оплошность — и пожар. Чтобы этого не случалось, необходимо неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Правила эти несложные, и выполнение их гарантирует от возможных трагедий. Вот они.

Не разводите костров в лесу без крайней к тому необходимости. Если без костра не обойтись, выбирайте для него подходящее место, где можно легко освободить грунт от мхов и лишайников, сухой хвои, веток и прочего горючего лесного хлама. Место под костер окопайте так, чтобы чистая земляная полоса вокруг костра была шириной от 0,5 до 1 метра. Менее опасны для разведения костров песчаные берега рек, озер, незаросшие лесные дорожки и просеки, чистые канавы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: