Рэм Бобров - Беседы о лесе

- Название:Беседы о лесе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1979

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рэм Бобров - Беседы о лесе краткое содержание

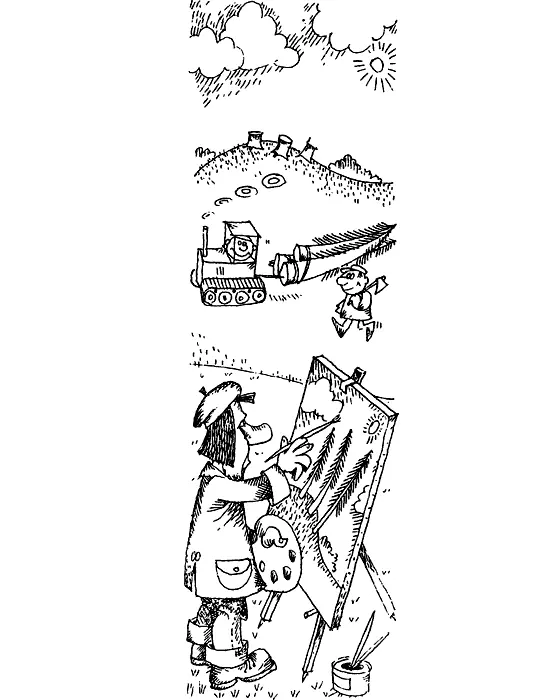

В книге заместителя министра лесного хозяйства РСФСР, кандидата сельскохозяйственных наук Р. Боброва рассказывается о роли леса в жизни людей, об основных категориях лесов и их хозяйственном назначении, о нелегких проблемах лесоводства и путях их решения, об особенностях работы лесоводов в разных лесорастительных зонах, об опыте передовых лесных предприятий и лучших молодежных коллективов лесоводов.

Беседы о лесе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Чрезмерная рубка хвойных деревьев и слабое использование лиственных — одна из главных наших бед, до сих пор не изжитая в лесной зоне. Осиновых, березовых, ольховых лесов здесь чуть ли не половина, а рубят в них лишь 40 процентов расчетной лесосеки. На сотнях тысяч гектаров лиственные деревья гниют на корню. И что обидно — растут они по соседству с крупнейшими промышленными центрами страны, в районах с большой плотностью, где без особых затрат можно было бы вести заготовку отжившего свое леса и на его месте выращивать новые ценные хвойные древостои. А так как гнилые осинники, низкорослые ольшаники и корявые березняки занимают лучшие по плодородию лесные земли, государству от этого прямой убыток.

Плохой спрос на лиственные деревья объясняется сейчас сложностью их переработки. Действительно, из березовых и осиновых стволов на обычных деревообрабатывающих станках деловых сортиментов получается немного. Но при глубокой химической переработке из них можно изготовить превосходные плиты, целлюлозу, бумагу, кормовые дрожжи для животных, фурфурол и другие ценные продукты. Для этого нужны крупные, оснащенные современным оборудованием предприятия, которых в стране строится в последнее время все больше. Впрочем, лиственная древесина вполне заменяет хвойную при изготовлении тары, различных ограждений, настилов, временных сооружений, а после пропитки антисептиками и в постройках.

И тем не менее зачастую ею пренебрегают! Видимо, практика работы с продукцией, выпиленной из хвойных лесоматериалов, настолько сильно вошла в привычку, что лиственные изделия избегают даже в тех случаях, когда для этого нет никаких оснований. Все же психологический барьер придется преодолевать, так как хвойный лес стал дефицитным.

Лесная зона оказалась одной из густонаселенных. Поэтому многие лесные массивы здесь носят защитные, санитарно-гигиенические и рекреационные (восстанавливающие силы) функции. В центральных и южных областях такие леса составляют 25 процентов лесного фонда.

Планируя в них лесозаготовки, приходится постоянно помнить, что лес — это один из важнейших элементов природного комплекса, который поддерживает в определенном равновесии водный баланс в почве, сохраняет полноводность рек, чистоту воздуха в городах и промышленных центрах, является местом обитания животных. Соотношение лесных и нелесных площадей в лесной зоне регулируется научно обоснованными рекомендациями. Изменение его в ту или иную сторону может отрицательно сказаться на природной обстановке края.

Пожалуй, нигде так тесно не переплетаются сельское и лесное хозяйства, как в лесной зоне. В Вологодской, Пермской, Костромской, Свердловской, Кировской, Новгородской, Ленинградской областях более половины земель находится под лесом. Сельскохозяйственные угодья здесь практически вкраплены в лесные массивы, и поэтому невозможно представить себе меры по коренному их улучшению без учета интересов лесоводства.

Для лесоводов лесная зона в отличие от многолесной не природный дар, а нива, возделываемая во имя лесного урожая. Лесоводы здесь не только берегут лес, следят за рациональным его использованием и своевременным восстановлением, но и заботятся о повышении продуктивности угодий. Они делают все возможное, чтобы леса росли быстрее и каждый их гектар приносил людям максимум пользы.

Красивых мест в центральной России много. Чтобы полюбоваться ими, достаточно выйти за околицу любой деревни — и… глаз не отведешь! Поля золотистыми волнами уходят к лесу, от которого исходит упоительная свежесть. Меж полей по распадинам как бы в нерешительности, куда направить свой путь, петляют ручьи. Текут они плавно, неторопливо. Прибрежный кустарник будто покрыт халатом, расшитым драгоценными камнями. Чего только не вкраплено в него. Здесь и красный бисер боярышника, и рубиновые зонтики ягод калины, и кружева рябиновых листьев, и золотистые блестки смородины.

И как-то не вяжутся со всей этой милой красотой будничные, порою даже обидные названия, приставшие ко многим российским угодьям. Действительно, подъезжаешь к излучине какого-либо ручья; впереди бархатная, пестрящая малиновыми головками клевера поляна, серебристые ивы ласково склонились к темной заводи, а у бетонного моста, перекинутого через ручей, указатель: «Мутная протока», или и того хуже: «Черная грязь». И настроение сразу меняется, и, конечно, не в лучшую сторону. Надо, однако, признать, что оснований у наших практичных предков именно так называть эти места наверняка были. Они не раз, видимо, застревали с возами на переправах через подобные протоки.

Но сейчас строят прочные мосты, содержат в порядке дороги, вдоль них возводятся добротные и красивые строения. И пора уже менять старые несуразные названия речушек, долин и деревень на новые, соответствующие сегодняшней действительности. Правда, и среди них есть такие, что требуют самого почтительного отношения. Взять, например, слово «обжа». Многие сейчас, пожалуй, и не знают, что оно означает. А означает оно надел земли, вернее, даже не надел, а участок, который крестьянин в состоянии был обработать своими силами, на своей лошади, чтобы прокормить семью.

Хорошее слово «обжа». В нем труд и любовь к земле, усердие наших предков в извечной борьбе за жизнь, за благополучие своих домочадцев и родины.

Много «обж» в лесной зоне России. Среди них и такие, что превратились в обширные, хорошо ухоженные поля, на которых есть где разгуляться стосильному трактору. Но чаще, подойдя к указателю с этим трогательным названием, останавливаешься в растерянности; где же обжа? Перед глазами заросший крапивою пустырь, на котором не то что лошади, а тем более трактору — человеку с лопатою делать нечего! Куда делась земля?

Ее нет. Есть заросли ольхи, корявый березняк, гнилой осинник.

Мы, лесники, те же земледельцы, что и наши соседи-крестьяне, живущие вместе с нами в деревнях и селах; лишь перечень забот у нас несколько иной. И погибшие обжи есть у нас. Правда, они непохожи на сельские, и названий у них нет. Однако горечь на сердце при виде заросшего корявым чернолесьем соснового бора или заболотившейся вырубки та же, что и при виде пропавшей сельской обжи.

Сколько же лесного чертополоха выросло в России на месте сосновых боров и ельников! Сколько болот появилось после вырубок стройных лесных рощ.

Много! Особенно в лесной зоне. Леса здесь были всегда под рукою. Стоило лишь протянуть ее — и деньги в кармане. Часть их вполне можно было бы использовать в свое время на лесовосстановление, осушение и уход за лесом. Правда, особенно винить наших предков не стоит, они, возможно, и не подозревали о надвигающейся угрозе и поэтому не принимали необходимых мер.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: