Венианим Богоров - Жизнь моря

- Название:Жизнь моря

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая Гвардия

- Год:1954

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Венианим Богоров - Жизнь моря краткое содержание

Известный советский океанолог и гидробиолог в своей книге рассказывает об истории изучения океана, его обитателях, хозяйственном использовании морских ресурсов, о значении его для жизни на Земле.

Жизнь моря - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Долго оставался неясным вопрос о географическом положении Сахалина. Его разрешил Г. И. Невельской.

В 1848–1849 годах, закончив свое плавание из Петербурга на Дальний Восток на судне «Байкал», Невельской отправился к Сахалину и устью Амура. Им впервые было доказано, что Сахалин не полуостров, а остров.

Борясь за идею присоединения к России Амурской области, он прожил несколько лет в этом крае. Ценой невероятных лишений Невельской доказал, что устье Амура доступно с моря, что путь по Амуру представляет громадные преимущества для связи и снабжения поселений на дальневосточных берегах, а весь край легко может быть освоен Россией.

Замечательные достижения Шелехова, Баранова и других исследователей в освоении Алеутских островов, Аляски и североамериканского побережья были недостаточно оценены царским правительством. Вместо укрепления этих замечательных русских поселений правительство считало их обузой и продало за бесценок, лишь бы отделаться.

Так, еще при Николае I русское правительство продало частному лицу за 30 тысяч долларов фактории и форт Росс в Калифорнии. В 60-х годах Японии были отданы Курильские острова в качестве «компенсации» за Южный Сахалин, который никогда и не принадлежал ей.

В 1867 году за 7 миллионов долларов Соединенным Штатам Америки были проданы Аляска и Алеутские острова, включая в эту сумму все помещения, верфи, промышленные предприятия и флот, насчитывавший 14 одних только крупных пароходов.

Так же неблагодарно отнеслось царское правительство к открытиям своих лучших мореплавателей, не защитив от посягательства иностранных государств многочисленные земли и острова в Тихом океане, Антарктике и других местах.

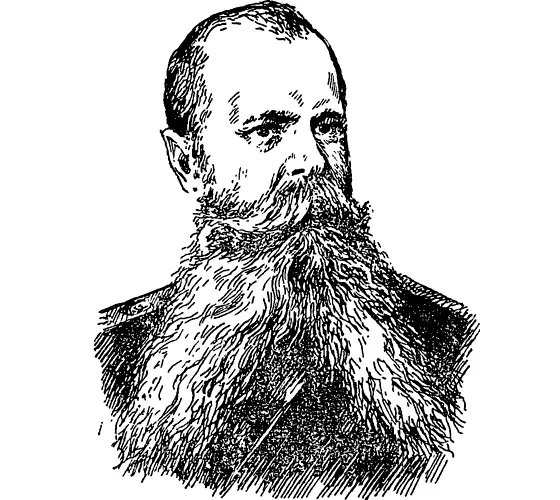

С особой теплотой советский народ всегда вспоминает имя Степана Осиповича Макарова. Этот человек был и героем-воином и неутомимым ученым-исследователем. Он славен как защитник Порт-Артура, участник военно-морских кампаний, он увековечил также свое имя как кораблестроитель, создатель первого в мире крупного ледокола «Ермак». Много энергии отдал Макаров исследованиям морей Севера и Тихого океана, созданию нашей отечественной океанографии.

Степан Осипович Макаров.

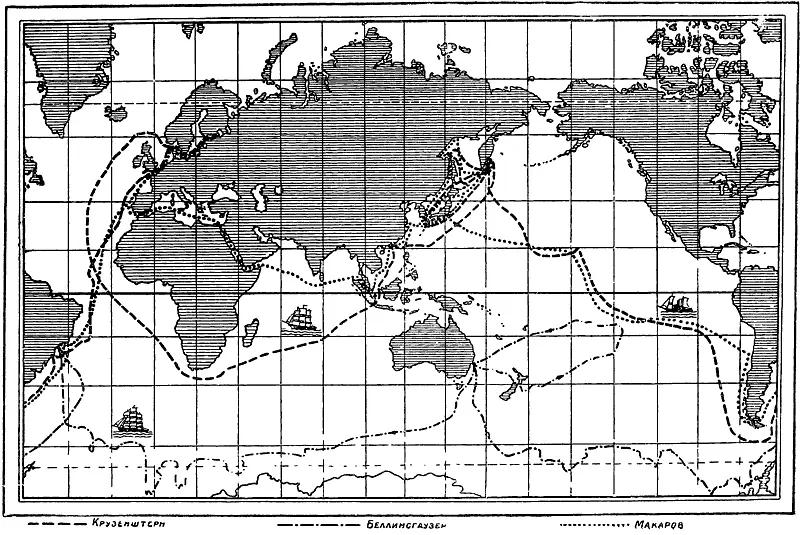

Во время кругосветного плавания на корабле «Витязь» (1886–1889 годы) адмирал С. О. Макаров впервые с достаточной полнотой описал гидрологию Тихого океана. Его труд и поныне считается классическим.

На пороге XX века Макаров на ледоколе «Ермак» сделал попытку исследовать высокие широты Северного Ледовитого океана. Несмотря на то, что попытка не увенчалась успехом, он писал: «Все полярные экспедиции, не исключая нашей, в смысле достижения цели были неудачны, но если мы что-нибудь знаем о Ледовитом океане, то благодаря этим неудачным экспедициям». Действительно, не имея государственной поддержки, многие русские полярные экспедиции того времени не могли разрешить поставленной цели, а для некоторых участников они кончались трагически. Такова судьба и выдающегося полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова, пытавшегося достичь Северного полюса.

Год / Командир / Корабль

1803–06 / Иван Федорович Крузенштерн / «Надежда»

1803–06 / Юрий Федорович Лисянский / «Нева»

1813–16 / Михаил Петрович Лазарев / «Суворов»

1815–18 / Отто Евстафьевич Коцебу / «Рюрик»

1816–19 / Леонтий Васильевич Гагемейстер / «Кутузов»

1816–19 / Захар Иванович Понафидин / «Суворов»

1817–19 / Василий Михайлович Головнин / «Камчатка»

1819–21 / Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен / «Восток»

1819–21 / Михаил Петрович Лазарев / «Мирный»

1819–21 / Захар Иванович Понафидин / «Бородино»

1819–22 / Михаил Николаевич Васильев / «Открытие»

1819–22 / Глеб Семенович Шишмарев / «Благонамеренный»

1820–22 / Павел Афанасьевич Дохтуров / «Кутузов»

1821–24 / Иринарх Степанович Тулубьев, с 1822 года Степан Петрович Хрущев / «Аполлон»

1822–24 / Андрей Петрович Лазарев / «Ладога»

1822–25 / Михаил Петрович Лазарев / «Крейсер»

1823–26 / Отто Евстафьевич Коцебу / «Предприятие»

1824–26 / Петр Егорович Чистяков / «Елена»

1825–27 / Фердинанд Петрович Врангель / «Кроткий»

1826–29 / Федор Петрович Литке / «Сенявин»

1826–29 / Михаил Николаевич Станюкович / «Моллер»

1828–30/ Василий Степанович Хромченко / «Елена»

1828–30 / Леонтий Васильевич Гагемейстер / «Кроткий»

1831–33 / Василий Степанович Хромченко / «Америка»

1834–36 / Иван Иванович Шанц / «Америка»

1837–39 / Евгений Андреевич Беренс / «Николай»

1839–41 / Николай Кондратьевич Кадников, Степан Васильевич Воеводский / «Николай»

1840–42 / Андрей Логинович Юнкер / «Або»

Маршруты кругосветных плаваний.

Большое значение в открытиях на Севере сыграла экспедиция Толя на шхуне «Заря», обследовавшая в 1900–1901 годах море Лаптевых и Карское, и Русская Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана. Задачей исследователей было составление описи огромного сибирского побережья и создание мореходных карт. Эти работы продолжались в течение 1910–1915 годов. Исследования шли с востока на запад.

В 1913 году ледокольные транспорты «Таймыр» и «Вайгач» отправились из Владивостока под начальством Б. А. Вилькицкого. Экспедиция довольно благополучно дошла до восточного берега Таймыра. Однако у северо-восточного побережья Таймыра суда встретили тяжелый лед и начали двигаться на север. Здесь был открыт остров Малый Таймыр. Плывя далее на запад, 3 сентября экспедиция увидела очертания берега. Открытая экспедицией Вилькицкого земля, которая ныне называется Северная Земля, оказалась целым архипелагом, состоящим из трех больших островов и многих мелких. Пробиться сквозь тяжелые льды на запад экспедиция не смогла.

В 1914 году невыполненная до того времени задача — пройти Северным морским путем — стала основной целью плавания. «Таймыр» и «Вайгач» вышли из Владивостока 7 июля 1914 года и 1 сентября подошли к мысу Челюскин. Пройдя пролив Вилькицкого, оба судна встретили тяжелые льды и зазимовали. На следующий год 16 сентября экспедиция прибыла в Архангельск.

Достижения русских мореплавателей исключительно велики. Они имеют большое значение и по сие время. С. О. Макаров, перечисляя великие путешествия своих предшественников, писал: «Да послужат труды этих исследователей драгоценным заветом дедов своим внукам, и да найдут в них грядущие поколения наших моряков пример служения науке».

С законной гордостью мы можем сказать, что советские мореплаватели оказались достойными своих «дедов».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: