Венианим Богоров - Жизнь моря

- Название:Жизнь моря

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая Гвардия

- Год:1954

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Венианим Богоров - Жизнь моря краткое содержание

Известный советский океанолог и гидробиолог в своей книге рассказывает об истории изучения океана, его обитателях, хозяйственном использовании морских ресурсов, о значении его для жизни на Земле.

Жизнь моря - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

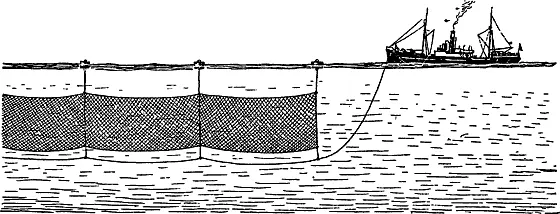

Дрифтерная сеть.

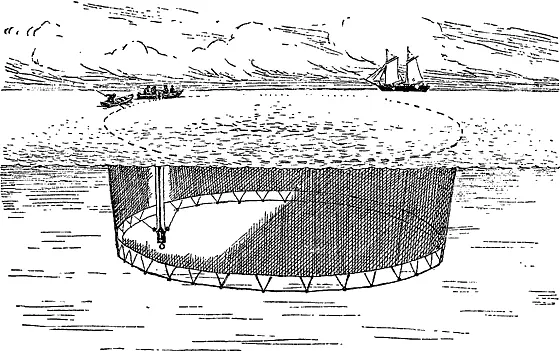

При лове сельди кошельковым неводом судно выходит в море тоже обычно ночью. Зависев в море косяк рыбы, его обметывают. Затем веревкой, которая проходит вдоль нижнего края невода, стягивают сеть и весь улов собирают как бы в кошелек. Постепенно его суживают, и рыбу можно черпать сачком и даже рыбонасосом.

Кошельковый невод.

Рыб, живущих в поверхностных слоях, как сельдь, салака, килька, хамса, сардина, легко приманивать светом. На судне-«светолове» имеются большие конические сети. Их опускают в воду вместе с электрическими лампами, прикрепленными к каждой сетке. Когда зажигают свет, то в освещенной зоне быстро скапливается рыба, тогда сеть подымают на судно. Несколько лет тому назад это были только интересные опыты, но уже в 1952 году с помощью «светолова» было поймано на одном только Каспийском море около 50 тысяч тонн главным образом кильки.

Разработаны новые типы тралов для лова рыбы в поверхностных слоях воды со световой приманкой. Употребляются лампы от 500 до 1000 ватт, при тралении свет делается мигающим.

Темной ночью по тихой глади Адриатического и Ионического морей двигаются светящиеся точки. Это вышли на промысел албанские рыбаки. Но странно — в лодках нет сетей или крючков. Чем же они промышляют? Оказывается, здешние рыбаки тоже широко пользуются стремлением некоторых рыб к источнику света. На лодках подвешены мощные бензиново-керосиновые фонари. Вокруг источника света собираются большие стаи рыб. Лодка начинает двигаться и приводит стаю в невод, укрепленный на дне моря. Этот невод называют «сардинный завод». Массы сардины и анчоуса, следуя за лодкой, скапливаются в «кассе» невода, откуда они уже уйти не могут.

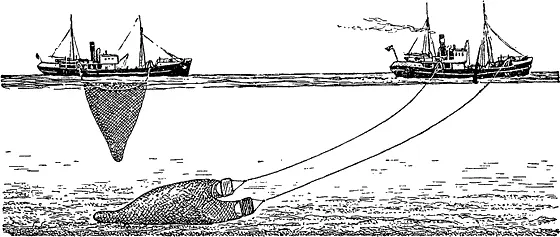

Донных рыб ловят иначе, чем сельдевых. Для этого употребляют большие тралы, отчего и специальные суда для лова называют траулерами, или тральщиками.

Трал представляет собой большой сетяной мешок из прочной, просмоленной бечевки. Чтобы трал держался в воде раскрытым, на двух концах «горла» сетяного мешка прикреплены два щита из досок, так называемые распорные доски. К этим доскам крепятся стальные тросы, тянущие трал. При движении корабля распорные доски становятся под углом к воде. Ударяясь о доски, вода распирает их, открывая тем самым вход в трал.

Траулеры ловят рыбу на ходу, и трал тащится за судном по дну открытым. Чтобы нижняя часть мешка не зарывалась в ил, между досками по нижней «подборе» протянут толстый трос, на который надеты катушки — «бобенцы». Они катятся по дну, как колеса. Чтобы верхняя часть мешка не спадала вниз и трал был бы раскрыт полностью, к веревке, поддерживающей верх трала, прикреплены поплавки — пустые стеклянные шары, оплетенные толстой сетью. Распорные доски, кроме своего прямого назначения — поддерживать трал открытым, играют еще другую важную роль: они как бы «сгребают» всю рыбу с большой площади в середину, где она и попадает в мешок трала. Через определенное время корабль останавливают, специальной лебедкой подтягивают трал к борту. Рыбу вываливают на палубу корабля и тут же приступают к ее обработке. Тело рыбы идет в камеру для замораживания или в посол, а из печени вытапливают рыбий жир.

Трал сгребает рыбу со дна.

На палубе рыбу сортируют, очищают от чешуи и потрошат. Затем рыба поступает на разделочные столы. Здесь большие куски без костей — филе — снимают, промывают, расфасовывают, обертывают и замораживают. Пакеты замороженного филе укладывают в картонные коробки и траспортером подают в охлаждаемый трюм. На рыбозаводе рыба используется всесторонне.

Отходы, включая и внутренности, поступают в утилизационный цех, где их перемалывают и под давлением сепарируют для выделения жира. Обезжиренную массу сушат. Получается рыбная мука.

Из голов, хвостов, костей, чешуи, плавательных пузырей вырабатывают клей. Чешуя рыб ценится и как сырье для гуанина. Очищенный гуанин смешивают со спиртом и этиловым эфиром уксусной кислоты. Полужидкой массой — жемчужным патом — покрывают стеклянные бусы для получения искусственного жемчуга.

Используют и кожу рыб. Она употребляется в галантерейной промышленности и идет на отделку обуви.

Вместе с ростом городов Европы в средние века возрастал спрос на масляные лампы и свечи, которые тогда употребляли для освещения. Цены на жир были очень высоки, и бедные семьи вынуждены были обходиться лучиной. Поэтому издавна старались добывать китов. Ведь один кит давал так много жира, что заменял 8 тысяч баранов или 1500 свиней!

Кроме жира, интерес представлял и китовый ус. Эти роговые пластинки были необходимой частью туалетов богатых дам.

В 1703 году Петр I издал указ об учреждении китобойной компании на Кольском полуострове. В задачу этой компании входил не только промысел китов, но и тюленей. Компания должна была бороться с иностранными промышленниками, хищнически истреблявшими зверя. Но за четыре года компания добыла всего 4 китов, в тех же водах иностранцы добыли 5637 китов!

Неудачи «Кольского китоловства» объясняются тем, что гарпунерами и капитанами были иноземцы, не заинтересованные в развитии этого выгодного для России промысла. Иностранные компании подкупали их.

Развитие китоловства за рубежом началось с Бискайского залива, где еще в IX веке шел промысел. Гладкие киты были скоро выбиты. С падением промысла у берегов Западной Европы китоловы стали продвигаться на север. В XVI веке промысел велся у Ньюфаундленда и Исландии; однако и здесь киты скоро были истреблены.

В XVII веке промысел китов был перенесен к Шпицбергену. Англия, Голландия и Дания направляли сюда большие флотилии.

В 1614 году голландцы послали на Шпицберген 14 промысловых и 4 военных корабля. В 1618 году Голландия отправила на Шпицберген для охраны китобоев целый флот из 23 вооруженных кораблей. В сражении с английским флотом голландцы победили. Побережье Шпицбергена было поделено между странами, и здесь возникло много поселений. Голландцы получили остров Амстердам, где возник город Смеренбург, что означает «сальный город».

В сезон китового промысла в этом городе жило от 12 до 15 тысяч человек. На зиму жители покидали город. Значение Смеренбурга для Голландии было так велико, что многие сравнивали торговые обороты «вонючего жирового города» с «благовонной Батавией». Интенсивный промысел привел к тому, что в 60-х годах XVII века прибрежные стада гладких китов в Северной Атлантике были выбиты. Промысел переместился в открытое море.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: