Венианим Богоров - Жизнь моря

- Название:Жизнь моря

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая Гвардия

- Год:1954

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Венианим Богоров - Жизнь моря краткое содержание

Известный советский океанолог и гидробиолог в своей книге рассказывает об истории изучения океана, его обитателях, хозяйственном использовании морских ресурсов, о значении его для жизни на Земле.

Жизнь моря - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Белое море — издревле русское море. Поморы, жившие на его берегах, еще четыре столетия назад были прославленными открывателями новых земель. Не боясь штормов и льдов, они отправлялись в долгие и опасные путешествия в полярные моря. Архангельск, Мезень, Онега, Кемь вели обширный торг с Европой. На протяжении нескольких столетий Белое море было единственным морским «окном» нашей страны в Европу.

Особенно замечательны были древние путешествия из Холмогор в Мангазею, продолжавшиеся около двух месяцев.

Поморские суда дальнего плавания были немалые. На коч грузили свыше 60 тонн груза, команда составляла 10 человек.

От Двины, где начинался путь, до устья Печоры уходило 12–15 дней. Дальше суда следовали через Югорский шар к Ямалу, в устье Мутной реки. По свободной от льдов воде это занимало 5–6 дней. Но часто кочи более месяца находились в ледовом плену. Обычно поморы преодолевали Ямал волоком — из реки Мутной на западном берегу в реку Зеленую на восточном. На это требовалось более месяца. В обход Ямала морем кочи могли бы пройти за 4–5 дней, но мореплаватели предпочитали трудности волока опасностям льдов. От реки Зеленой до Мангазеи кочи шли всего 5 дней.

Отправляясь в море, поморы обычно сочетали свои походы с промыслом. И по сие время морские промыслы и мореплавание — основное занятие поморов.

Исследованием богатств Белого моря занимаются специальные институты и станции, находящиеся в Архангельске, Кандалакше и других пунктах. Они составляют разнообразные сведения о местах концентрации промысловых рыб, о распределении фауны и флоры в связи с особенностями среды. Не представляет загадки ныне и история происхождения живого мира Белого моря.

Белое море небольшое. Его площадь всего 90 тысяч квадратных километров, наибольшая глубина — 340 метров. От Баренцова Белое море отделено узким проливом — Горлом, и доступ в Белое море теплой атлантической воды очень ограничен. Поэтому оно гораздо холоднее Баренцова, хотя и лежит южнее. Реки, впадающие в Белое море, сильно опресняют его. Даже в открытой части моря соленость воды ниже океанской, она равна 25 ‰.

Белое море является своеобразным заливом Баренцова.

Оно, как ковш, глубоко входит в материк. Казалось бы, условия для общения фаун между этими морями наилучшее. Но на самом деле это не так. Сильные приливо-отливные течения в Горле Белого моря препятствуют общению фаун. Воды Белого моря значительно опреснены и более холодные, чем в прилегающих местах Баренцова моря. Прогреваются только верхние слои воды. В глубине же температура воды отрицательная на протяжении всего года. Поэтому в поверхностных водах много североатлантических животных, а в глубоких слоях живут преимущественно полярные, холодолюбивые.

В водах Белого моря сохранилось много остатков древней фауны, общей с Балтийским морем. Интересно, что этой фауны нет в соседнем Баренцовом море, но она есть в далеком Карском море. Это остатки древнего Иольдиева моря.

В теплый литориновый период в Белое море проникли некоторые тихоокеанские представители, как минога и сельдь. Беломорская сельдь ближе по строению к далекой тихоокеанской сельди, чем к соседней атлантической (мурманской).

Отличия в условиях существования, по сравнению с Баренцевым морем, привели к значительной бедности фауны Белого моря. В Баренцовом море известно 135 видов губок, а в Белом — только 50; моллюсков соответственно — 214 и 124; иглокожих — 62 и 22; ракообразных — 222 и 123; рыб — 147 и 53.

Бедность фауны сказывается не только в ее малом разнообразии, но и в количестве. Белое море дает в 25 раз меньше рыбы, чем Баренцово.

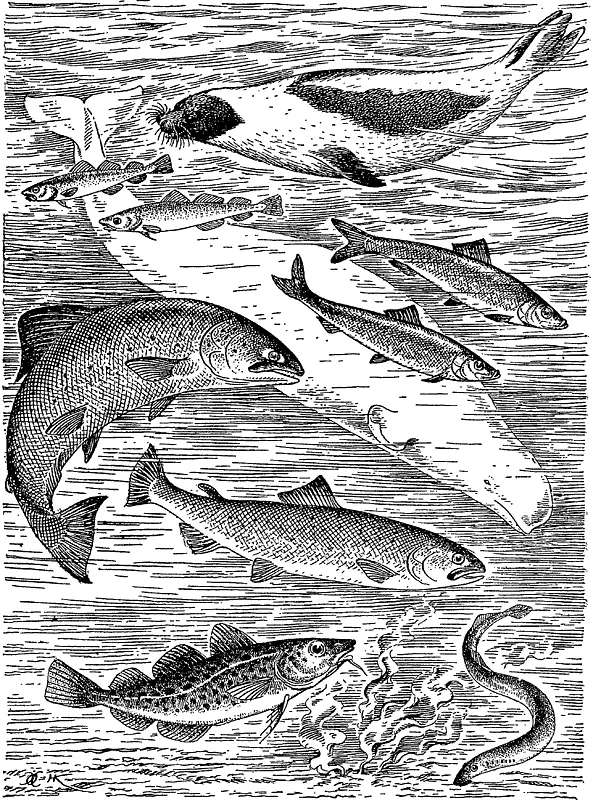

Главное значение в промысле имеют беломорская сельдь, навага и семга. Ловят также кумжу, ряпушку, камбалу, треску, сайку, корюшку и миног (особенно в реке Онеге).

Как только после долгой полярной круглосуточной ночи появляется солнце, начинается промысловая страда.

На прибрежный лов сельди подо льдом выходят рыбаки. Сельдь промышляют все лето, вплоть до ледостава. Осенью перед ледоставом в береговых участках начинает скапливаться навага. С ноября и до февраля ловят эту рыбу.

Промысловые богатства Белого моря (гренландский тюлень, белуха, навага, сельдь, семга, кумжа, треска, минога).

В летний период промысловые суда идут в море на лов трески и камбалы.

Как только в конце мая вскроются реки, подходят первые косяки семги. Крупные серебристые рыбины плотным строем устремляются в пресные воды. Здесь уже рыбакам зевать некогда — знай вытягивай сети с драгоценным уловом. Ход семги продолжается все лето до осени. Семга, появившаяся в реках весной и летом, нерестует в этом же году. Зато осенняя семга зимует в реке и нерестует в начале следующего года. Получаются две формы семги: «яровые» и «озимые». Первые приходят в реки с хорошо развитой икрой, а вторые с недозрелой.

Труд беломорских рыбаков не ограничивается ловом семги, сельди и наваги. Они промышляют и других рыб, белух, добывают много водорослей.

Хотя Баренцово море издавна, как и Белое, служило ареной промысла предприимчивых поморов и было транзитной дорогой в их морских сообщениях с Европой, но самостоятельное развитие Мурманского края произошло только в советское время. Маленькими городками-селами были Кола, Печенга, Александровск; остальные поселения даже носили названия становищ. Действительно, основное население в них было ничтожно мало, и они служили больше местом стоянки рыбаков, приезжавших на промысел.

Пренебрежение к развитию Севера и убеждение в его бесперспективности, характерные для высокопоставленных царских чиновников, тормозили развитие края. Еще 100 лет тому назад один из таких чинуш считал, что «Мурман — земля необитаемая. Там могут жить два петуха и три курицы!».

В советское время на Кольском полуострове вырос большой город Мурманск.

«…В Мурманске особенно хорошо чувствуешь широту размаха государственного строительства», — писал Алексей Максимович Горький в очерке «На краю земли» более двадцати лет тому назад.

«…Видишь, как разумная человеческая рука приводит в порядок землю, и веришь, что настанет время, когда человек получит право сказать: „Землю создал я разумом моим и руками моими“».

Мурманск славится рыбным комбинатом. Редко в другом крупном морском городе чувствуется так сильно связь его с добычей рыбы, как в Мурманске. Переработка рыбы — главная промышленность города. Это и неудивительно: базирующийся на Мурманск рыбопромысловый флот дает почти 20 процентов всей рыбы, добываемой в Советском Союзе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: