Николай Курчанов - Поведение: эволюционный подход

- Название:Поведение: эволюционный подход

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «СпецЛит»d5a9e1b1-0065-11e5-a17c-0025905a0812

- Год:2012

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-299-00514-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Курчанов - Поведение: эволюционный подход краткое содержание

В книге с эволюционных позиций освещаются все разделы, связанные с поведением: этология, нейрофизиология, теории научения и мотивации. Показана методологическая роль генетики и теории эволюции в изучении поведения. Рассмотрены взаимосвязь поведения и когнитивных процессов, проблемы психики, сознания, памяти.

Интеграция данных поведенческих наук – актуальная проблема современного образования. В пособии сделана попытка такой интеграции, что позволяет рассмотреть разделы, входящие в учебные планы разных направлений.

Изложенный материал может быть использован студентами биологических, психологических, педагогических факультетов при изучении курсов этологии, зоопсихологии, психологии развития, физиологии высшей нервной деятельности, нейрофизиологии, психофизиологии. Отсутствие излишней детализации делает книгу доступной для студентов гуманитарных вузов. Пособие также представляет интерес для научных сотрудников, занимающихся вопросами природы человека.

Поведение: эволюционный подход - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

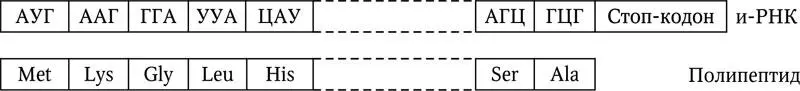

Соответствие структуры гена (в нуклеотидах) и структуры кодируемого им белка (в аминокислотах) было названо колинеарностью.Колинеарность определяется генетическим кодом.Кодировка соответствия двух типов записи информации выражается в том, что каждая аминокислота в структуре белка зашифрована последовательностью из трех нуклеотидов – триплетомили кодоном(рис. 1.3). Расшифровка генетического кода, завершенная к 1965 г., явилась одной из триумфальных побед генетики.

Рис. 1.3 . Колинеарность и-РНК и полипептида, синтезированного в процессе трансляции (в полипептиде показаны комплементарные триплетам аминокислоты)

Процессы репликации, транскрипции и трансляции получили в биологии название матричных,поскольку в них одна молекула служит матрицей (образцом) для синтеза другой. Матричные процессы являются определяющими для протекания жизни на Земле.

Порядок переписывания генетической информации в клетке определяет поток информации в живой природе:

ДНК →РНК →белок.

Такая направленность была названа одним из основателей молекулярной биологии Ф. Криком (1916–2004) центральной догмой молекулярной биологии.Хотя современная генетика знает и альтернативные пути, этот поток информации реализуется в подавляющем большинстве живых систем.

Единство генетического кода и общность потока генетической информации в живой природе свидетельствуют о единстве происхождения всех живых организмов на нашей планете.

1.2. Организация генетического материала

Структурно-функциональная организация генетического аппарата определяет деление всех живых организмов на прокариот и эукариот. У прокариот (к которым относятся бактерии и археи) ДНК представлена кольцевой молекулой и находится в цитоплазме клетки. У эукариот (к которым относятся все остальные организмы) структурными носителями генетической информации ДНК являются хромосомы,находящиеся в ядре.

Хромосомы представляют собой сложную многоуровневую структуру, в которой ДНК взаимодействует с различными белками. Базовым уровнем этой структуры являются нуклеосомы,представляющие собой глобулы из восьми молекул белков гистонов, обвитых ДНК. Нуклеогистоновая нить в дальнейшем многократно укладывается, формируя компактные хромосомы. Такая структура открывает широкие возможности для регуляции.

Поскольку число генов в организме несоизмеримо больше числа хромосом, то понятно, что каждая хромосома несет много генов. Каждый ген занимает в хромосоме определенное место – локус.Гены, расположенные на одной хромосоме, называются сцепленными.

Помимо ядра, небольшая доля генетической информации эукариотической клетки находится в таких органоидах, как митохондрии и хлоропласты, имеющих собственные генетические системы: свои ДНК, разнообразные РНК (и-РНК, т-РНК, р-РНК) и рибосомы, что позволяет осуществлять независимый синтез белка. Кольцевые ДНК этих органоидов явились важным доводом в пользу их бактериального симбиотического происхождения на заре формирования жизни.

Клеточное ядро эукариот разделяет процессы транскрипции и трансляции, что предоставляет широкие возможности для регуляции. Регуляция происходит на всех этапах экспрессии генов эукариот. Дополнительным этапом у них является процессинг –процесс сложных преобразований синтезированной в ходе транскрипции РНК. Важнейшая составляющая процессинга и-РНК – сплайсинг,при котором происходит вырезание интронов(некодирующих областей гена) и сшивание экзонов(кодирующих областей). Экзоны и интроны обусловливают «мозаичную» структуру эукариотических генов. Именно в результате процессинга синтезированная в ядре РНК становится функционально активной.

Понимание многообразных механизмов регуляции послужило причиной радикальных изменений наших представлений о структурно-функциональной организации генетического аппарата в настоящее время.

Одним из основателей современной генетики, выдающимся датским ученым В. Иоганнсеном (1857–1927) были предложены базовые генетические термины – ген, аллель, генотип, фенотип, определяющие генетические характеристики особи.

Гены, расположенные в своих локусах, могут иметь варианты – аллели.Локус, имеющий в популяции более одного аллеля, называется полиморфным. Обычно аллели обозначаются буквами латинского или греческого алфавита, а если их много, то с верхним индексом. Количество аллелей разных генов в популяциях организмов может быть различным. Одни гены имеют много аллелей, другие – мало. В любом случае число аллелей ограничено эволюционными факторами: аллели, ухудшающие адаптивные свойства вида либо несовместимые с жизнью, элиминируются естественным отбором.

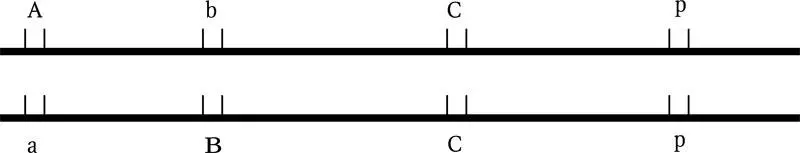

Конкретный организм эукариот имеет только два аллеля одного гена: по числу гомологичных локусов гомологичных хромосом (отцовской и материнской). Организм, у которого оба аллеля одинаковые, называется гомозиготой(по данному гену). Организм, у которого аллели разные, называется гетерозиготой(рис. 1.4). Аллели, локализованные на половых хромосомах гетерогаметного пола, могут присутствовать в единственном числе.

Генотипможно представить как совокупность аллелей организма, а фенотип –как совокупность его внешних признаков.

Введенный в 1920 г. немецким ботаником Г. Винклером (1877–1945) термин геномстал характеристикой целого вида организмов, а не конкретной особи. Это понятие в дальнейшем стало одним из важнейших. К 1980-м гг. XX в. формируется новое направление генетики – геномика. Первоначально геном характеризовали как совокупность генных локусов гаплоидного набора. Однако оказалось, что сами гены занимают относительно небольшую часть генома, хотя и составляют его основу. Большую часть занимают межгенные участки, где есть области с регуляторной функцией, а также районы невыясненного пока назначения. Регуляторные участки неразрывно связаны с генами, являются своего рода «инструкциями», определяющими работу генов на разных этапах развития организма. Поэтому геномом в настоящее время называют всю совокупность ДНК клетки, характерную для ДНК вида.

На современном этапе развития генетики геномика становится одним из ее ключевых разделов. Успехи геномики наглядно продемонстрировало успешное завершение программы «Геном человека».

Рис. 1.4 . Аллели сцепленных генов двух гомологичных хромосом

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: