Ник Лейн - Лестница жизни

- Название:Лестница жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Act, corpus

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-079731-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ник Лейн - Лестница жизни краткое содержание

Как возникла жизнь? Откуда взялась ДНК? Почему мы умираем? В последние десятилетия ученые смогли пролить свет на эти и другие вопросы происхождения и организации жизни. Известный английский биохимик реконструирует историю всего живого, описывая лучшие изобретения эволюции, и рассказывает, как каждое из них, начиная с самой жизни и генов и заканчивая сознанием и смертью, преображало природу нашей планеты и даже саму планету.

Лестница жизни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

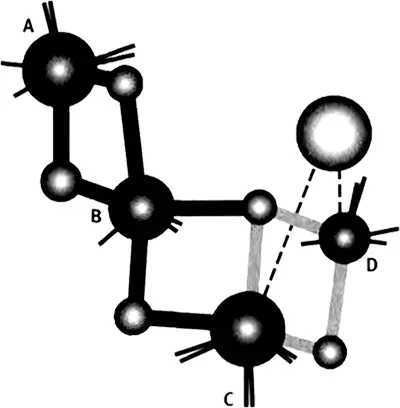

Этот небольшой комплекс атомов марганца, как бы он ни возник, открыл целый новый мир — не только для тех бактерий, которые первыми научились его использовать, но и для всего живого на нашей планете. Стоило этой небольшой группе атомов сформироваться, как они начали расщеплять воду: четыре окисленных атома марганца, объединенные своей природной жадностью, стали «отнимать» электроны у молекул воды, попутно выделяя кислород. Расщепление молекул воды, поощряемое постоянным окислением марганца под действием ультрафиолета, поначалу, должно быть, шло медленно. Но как только марганцевый комплекс связался с хлорофиллом, извлечение электронов из воды встало на поток. Молекулы воды засасывались, «раскалывались», электроны из них изымались, а кислород выбрасывался. Работа системы ускорялась по мере адаптации хлорофилла к участию в этом процессе. Поступавшие сначала по капле, электроны в итоге хлынули рекой, и их животворящий поток стал основой всего богатства жизни на Земле. Мы должны быть ему благодарны дважды: во-первых, за то, что он служит исходным источником всей нашей пищи, а во-вторых, за то, что он дает весь кислород, необходимый нам для сжигания этой пищи и поддержания жизни.

Рис. 3.4. Установленное с помощью рентгеноструктурного анализа строение кислород-выделяющего комплекса, еще в древности позаимствованного у минералов: четыре атома марганца (обозначенные буквами от А до D), связанные атомами кислорода в решетку, и расположенный поблизости атом кальция.

Он также станет ключом к решению энергетических проблем человечества. Нам не нужны две фотосистемы, потому что нас не интересует синтез органики. Нам лишь нужно получать из воды кислород и водород. Вновь реагируя друг с другом, они дадут нам сколько угодно энергии, а отходами от этой реакции будет чистая вода. Иными словами, с помощью маленького марганцевого комплекса мы сможем использовать солнечную энергию для расщепления воды, а затем сжигать продукты ее расщепления, соединяя их друг с другом и получая все ту же воду. Вся наша экономика будет работать на водороде — никакого загрязнения, ископаемого топлива, углеродистого следа и антропогенного глобального потепления. Останется разве что некоторая взрывоопасность. Этот маленький комплекс атомов некогда изменил устройство всей жизни на Земле, а теперь, узнав его строение, мы сделаем первый шаг к тому, чтобы изменить устройство нашей собственной жизни. Сегодня, когда я пишу эти строки, химики разных стран соревнуются друг с другом, пытаясь в лабораторных условиях синтезировать крошечный марганцевый комплекс — или нечто похожее, что будет работать не хуже. И скоро им это обязательно удастся. Пройдет не так уж много времени, и мы научимся жить за счет воды и солнечного света.

Глава 4. Сложная клетка

«Ботаник — это тот, кто умеет давать одинаковые названия одинаковым растениям и разные названия разным, причем так, чтобы в этом мог разобраться каждый», — писал великий шведский систематик Карл Линней (сам ботаник). Это определение может поразить нас скромностью, но именно Линней, разработав классификацию живой природы, основанную на признаках видов, заложил фундамент современной биологии. Он, несомненно, гордился своими достижениями. «Бог творит, Линней упорядочивает», — любил он говорить (и наверняка счел бы вполне справедливым, что ученые и сегодня пользуются его системой, в которой все живое разделено на царства, классы, роды и виды).

Это стремление к систематизации, к извлечению порядка из хаоса, помогает нам разбираться в мире и лежит у истоков целого ряда естественных наук. Чем была бы химия без периодической системы элементов? Или геология без эр, периодов и эпох? Но у биологии в этом отношении есть одно существенное отличие: здесь классификация по-прежнему остается предметом одного из главных направлений исследований.

О том, как именно устроено «древо жизни», великая схема, отражающая родство всех живых организмов, по-прежнему ожесточенно спорят ученые, которые в остальном могут быть весьма сдержанными людьми. Название одной из статей Форда Дулиттла, вежливейшего из ученых, передает характерный настрой: «С топором на древо жизни».

Проблема не в каких-то сокровенных тонкостях, а в одном из самых что ни на есть ключевых разделений. Для большинства из нас, как некогда для Линнея, по-прежнему естественно разделять все в природе на животных, растения и минералы. В конце концов, ничего, кроме них, мы вокруг и не видим. И что может отличаться сильнее? Животные носятся повсюду благодаря своей сложной нервной системе и питаются растениями и другими животными. Растения изготавливают собственные строительные материалы из углекислого газа и воды за счет энергии солнечного света. Они не двигаются с места и не нуждаются ни в каких мозгах. А минералы явно не живые, хотя их рост и убедил в свое время Линнея (впрочем, не без колебаний) включить и их в свою классификацию.

Биология еще в начале своего развития разделилась на зоологию и ботанику, и в течение жизни не одного поколения ученых этим двум дисциплинам было не сойтись. Даже открытие микроскопических форм жизни не разрушило этого давнего разделения. «Животные-крошки» («анималькули») вроде амеб, способные двигаться, были отнесены к царству животных и впоследствии получили название «простейшие животные» (Protozoa), в то время как пигментированные водоросли и бактерии были включены в царство растений. Хотя Линней, должно быть, порадовался бы, узнав, что его система по-прежнему в ходу, его бы наверняка поразило, насколько его ввела в заблуждение обманчивая внешность. Расстояние между растениями и животными теперь довольно невелико, в то время как между бактериями и более сложными формами жизни нам открылась зияющая пропасть. Именно преодоление этой пропасти вызывает у ученых столько разногласий. Как именно жизнь перешла от примитивной простоты бактерий к сложности растений и животных? Был ли этот переход изначально вероятен — или же чудовищно маловероятен? Могло ли это случиться и на других планетах, или же мы (скорее всего) одиноки во Вселенной?

Чтобы эта неопределенность не играла на руку тем, кто хотел бы «добавить немного Бога» для ее устранения, следует отметить, что в правдоподобных версиях механизма такого перехода недостатка нет. Проблема здесь в данных, которые смогли бы подтвердить или опровергнуть те или иные версии, особенно в интерпретации данных, относящихся к тому давнему времени (вероятно, около двух миллиардов лет назад), когда, по-видимому, появились первые сложные клетки. Главный вопрос — почему сложные формы жизни возникли за всю историю нашей планеты лишь однажды. Все растения и животные, несомненно, родственны друг другу, то есть у всех был некий общий предок. Сложные формы жизни не развивались из бактерий неоднократно и разновременно (растения от одной разновидности бактерий, животные — от второй, грибы и водоросли — от третьей). Напротив, сложная клетка возникла из бактериальной один-единственный раз, и потомки этой клетки основали все великие царства сложной жизни: растения, животные, грибы и водоросли. И эта клетка-прародительница, предок всех сложных форм жизни, сильно отличалась от бактерий. Когда мы воображаем древо жизни, мы обычно помещаем бактерий у его основания, а хорошо знакомые нам сложные организмы «развешиваем» на ветвях. Но каким тогда был ствол? Хотя мы можем составить его из предполагаемых промежуточных форм вроде одноклеточных протистов (например амеб), на самом деле они во многих отношениях почти столь же сложны, как растения и животные. Они, разумеется, «висят» на ветвях пониже, но все же довольно далеко от ствола.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ник Лэйн - Вопрос жизни [Энергия, эволюция и происхождение сложности]](/books/1098393/nik-lejn-vopros-zhizni-energiya-evolyuciya-i-proisho.webp)