Ник Лейн - Лестница жизни

- Название:Лестница жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Act, corpus

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-079731-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ник Лейн - Лестница жизни краткое содержание

Как возникла жизнь? Откуда взялась ДНК? Почему мы умираем? В последние десятилетия ученые смогли пролить свет на эти и другие вопросы происхождения и организации жизни. Известный английский биохимик реконструирует историю всего живого, описывая лучшие изобретения эволюции, и рассказывает, как каждое из них, начиная с самой жизни и генов и заканчивая сознанием и смертью, преображало природу нашей планеты и даже саму планету.

Лестница жизни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

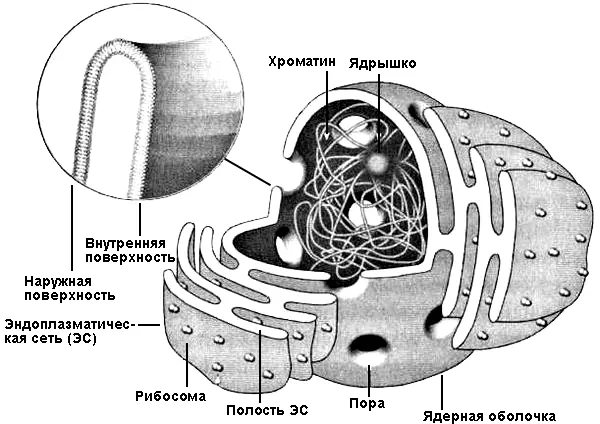

В начале главы я отметил, что мы сможем разобраться в происхождении эукариотической клетки, только когда поймем значение ее главного атрибута — ядра.

Вопросы о происхождении клеточного ядра, да и о происхождении самой эукариотической клетки, вызвали к жизни множество теорий, предполагавших его возникновение как из простых пузырьков клеточной мембраны, так и из целых клеток, поглощенных другими. Но большинство этих идей совершенно не выдерживает критики. Так, многие из них не согласуются с имеющимися данными о строении ядерной мембраны, представляющей собой не сплошную пленку, как наружная мембрана любой клетки, а совокупность пронизанных крупными порами уплощенных пузырьков, неразрывно связанную с другими внутренними мембранами клетки. Иные версии никак не объясняют преимущества, которые клетка с ядром должна была получить по сравнению с клеткой без ядра. Обычный ответ в таком случае гласит, что ядерная мембрана «защищает» гены, но здесь сразу же напрашивается вопрос: от чего защищает? От кражи? От вандализма? Если наличие ядра дает клетке какие-то универсальные преимущества, которым благоприятствует естественный отбор, то почему ни у одной бактерии так и не развилось ядро? У некоторых из них, как мы убедились, имеются внутренние мембраны, на основе которых оно могло бы возникнуть.

Рис. 4.6. Строение ядерной оболочки, неразрывно связанной с внутренними мембранами клетки (а именно — с эндоплазматической сетью). Ядерная мембрана образована путем слияния показанных здесь уплощенных пузырьков. Она совсем не похожа по строению на наружную мембрану ни одной клетки, а значит, ядро едва ли произошло от поселившейся внутри клетки-хозяина другой клетки.

Надежных данных на этот счет у нас мало, но мне хотелось бы изложить еще одну блистательную гипотезу, предложенную двумя проницательными учеными, с которыми мы познакомились в главе 2: Биллом Мартином и Евгением Куниным. У этой идеи два огромных достоинства. Во-первых, она объясняет, почему ядро должно было развиться как раз в химерной клетке, а именно — в клетке полуархеи-полубактерии (от нее, согласно наиболее правдоподобной теории, произошли эукариотические клетки). Во-вторых, она объясняет, почему ядро почти любой эукариотической клетки должно быть наполнено ничего не кодирующей ДНК — совсем не такой, как в клетках бактерий. Даже если эта идея ошибочна, она, по-моему, по крайней мере соответствует правильному направлению поисков. К тому же она поднимает вопрос о серьезной проблеме, с которой должны были столкнуться первые эукариоты. Это одна из тех догадок, которые придают науке оттенок волшебства, и я надеюсь, что она верна.

Мартин и Кунин обратились к странному устройству эукариотических генов, «разбитых на кусочки». Открытие такого их строения было одним из самых больших сюрпризов, преподнесенных биологами в XX веке. В отличие от бактериальных генов, выстроенных как по линейке, эукариотические гены состоят из отдельных фрагментов, разделенных длинными некодирующими последовательностями. Эти некодирующие последовательности называют интронами (introns, от англ. ingragenic regions — внутригенные участки), и их эволюционная история лишь недавно стала проясняться.

Хотя между интронами немало различий, теперь известно, что у них имеются некоторые общие черты, выдающие их общее происхождение от одной из разновидностей «прыгающих» генов (транспозонов), способных заражать геном, реплицируясь с бешеной скоростью, то есть ведя себя как настоящие эгоистичные гены. Фокус довольно прост: когда «прыгающий» ген считывается на РНК (обычно в составе более длин ной последовательности), он самопроизвольно сворачивается, образуя структуру, работающую как РНК-«ножницы», и вырезает себя из цепочки, в состав которой он входил. После этого на его матрице синтезируются многочисленные ДНК-копии Эти новые отрезки ДНК, точные копии эгоистичного оригинала встраиваются обратно в геном более или менее случайным об разом. Существует много типов «прыгающих» генов, но все они представляют собой своеобразные вариации на одну и ту же тему. Их поразительный эволюционный успех красноречиво подтверждают результаты проекта «Геном человека» и других масштабных проектов по прочтению геномов. Почти половина человеческого генома состоит из «прыгающих» генов или их испорченных (мутировавших) остатков. В среднем в любой человеческий ген встроено три «прыгающих» гена, «живых» или «мертвых».

Мертвый «прыгающий» ген (испортившийся настолько, что он больше не может прыгать) еще хуже «живого»: этот, по крайней мере, вырезает сам себя из РНК, не принося существенного вреда, а «мертвый» просто загораживает дорогу. Раз он не может сам себя вырезать, зараженной клетке нужно что-то с ним делать, иначе кодируемая им последовательность аминокислот будет встроена в белок и вызовет страшную неразбериху. Эукариотические клетки еще на раннем этапе своей эволюции изобрели способ вырезать из своих матричных РНК нежелательные участки. Интересно, что для этого они просто позаимствовали РНК-«ножницы» у одного из «прыгающих» генов и заключили их в белковую упаковку. Все современные эукариоты, от растений и грибов до животных, пользуются этими древними ножницами для вырезания некодирующих участков ДНК. Мы наблюдаем замечательную картину. Эукариотические геномы пересыпаны интронами, происходящими из эгоистичных «прыгающих» генов, и всякий раз, когда с ДНК считывается ген, эти интроны вырезаются из матричной РНК с помощью РНК-«ножниц», которые, в свою очередь, украдены у самих же «прыгающих» генов. И проблема, и причина, по которой все это имеет непосредственное отношение к происхождению ядра, в том, что эти древние «ножницы» режут довольно медленно.

Прокариоты в целом не склонны терпеть у себя в геноме «прыгающие» гены и интроны. Гены прокариот не отделены от аппарата синтеза белков. В силу отсутствия ядра прокариотические устройства для синтеза белков (рибосомы) плавают там же, где и ДНК. Гены считываются на матричные РНК, которые немедленно транслируются в белки. Беда в том, что синтез белков на рибосомах идет исключительно быстро, в то время как РНК-«ножницы», вырезающие интроны, работают медленно. К тому времени, как ножницы вырежут интрон, на матрице содержащей его РНК уже будет синтезировано несколько испорченных молекул белка, включающих закодированную в интроне последовательность аминокислот. Как именно бактерии избавляются от «прыгающих» генов и интронов, пока неизвестно (возможно, за это отвечает очищающий отбор в больших бактериальных популяциях), но факт остается фактом: им это удается. Большинству бактерий удалось избавиться почти от всех «прыгающих» генов и интронов, хотя у некоторых бактерий, в том числе у предков митохондрий, имелось небольшое их число. Но и у тех бактерий, у которых они есть, их всего тридцать или сорок на геном, в то время как в любом эукариотическом геноме их тысячи или даже миллионы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ник Лэйн - Вопрос жизни [Энергия, эволюция и происхождение сложности]](/books/1098393/nik-lejn-vopros-zhizni-energiya-evolyuciya-i-proisho.webp)