Шон Кэрролл - Приспособиться и выжить!

- Название:Приспособиться и выжить!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-078151-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Шон Кэрролл - Приспособиться и выжить! краткое содержание

В своей книге американский биолог, крупнейший специалист по эволюционной биологии развития (эво-дево) Шон Кэрролл понятно и увлекательно рассказывает о том, как эволюция и работа естественного отбора отражаются в летописи ДНК. По его собственным словам, он приводит такие доказательства дарвиновской теории, о которых сам Дарвин не мог и мечтать. Генетические исследования последних лет показывают, как у абсолютно разных видов развиваются одни и те же признаки, а у родственных — разные; каким образом эволюция повторяет сама себя; как белокровные рыбы научились обходиться без гемоглобина, а колобусы — переваривать растительную пищу как жвачные животные. Кэрролл решительно выступает против тех, кто использует ненаучные аргументы в борьбе с дарвинизмом, и предупреждает о том, что, если мы будем игнорировать прогнозы ученых и продолжим относиться к природе потребительски, планету ждет невеселое будущее.

Приспособиться и выжить! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Судьбы генов. Бессмертное ядро

При анализе целого генома сначала требуется определить локализацию каждого гена в последовательности ДНК. Это позволяет провести инвентаризацию генов данного организма, а именно определить общее число генов и составить список всех генов. Поскольку такая работа проводится уже на протяжении какого-то времени, теперь имеется возможность рассортировывать гены и белки по категориям в зависимости от их функций и сходства с уже известными генами и белками.

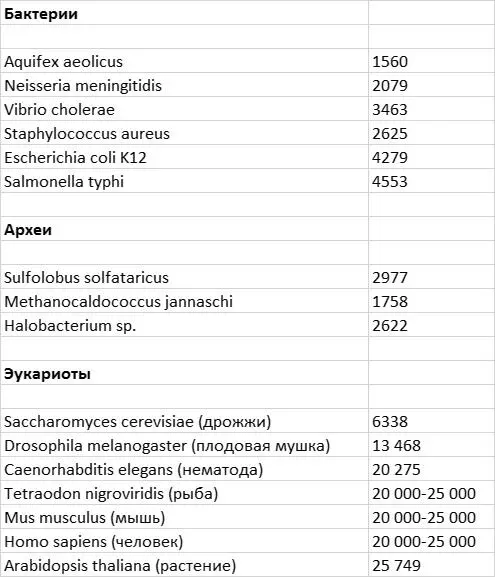

При сравнении геномов разных организмов выяснилась удивительная вещь: хотя количество генов и их виды значительно различаются у представителей разных царств и даже внутри одного и того же царства, усложнение организма не сопровождается пропорциональным увеличением количества генов. Как показано в табл. 3.1, у большинства бактерий в среднем около 3 тыс. генов, а самые маленькие геномы свободноживущих видов содержат около 1600 генов. Однако геномы некоторых видов бактерий различаются очень сильно — примерно на 3 тыс. генов. Животные имеют примерно от 13 тыс. до 25 тыс. генов, причем геномы некоторых видов отличаются по размеру на тысячи генов. Такое сложное существо, как плодовая мушка, имеет лишь примерно в два раза больше генов, чем одноклеточные пивные дрожжи, а у человека почти в два раза больше генов, чем у плодовой мушки. Зато у человека и у мыши количество генов почти одинаковое.

Таблица 3.1. Количество генов в геноме некоторых организмов

Однако количество генов — всего лишь общая цифра. Более подробную информацию о ходе эволюции мы получим, если сравним судьбы индивидуальных генов. Различие в количестве генов говорит о том, что какие-то гены, присутствующие в одном организме, отсутствуют в другом. Но, прежде чем приступить к специфическим сравнениям, подумаем о том, что можно обнаружить при сравнении генов организмов, относящихся к разным видам. Какого сходства или различия мы должны ожидать?

В середине XX в., до появления технологии секвенирования ДНК, многие биологи-эволюционисты задавали себе этот вопрос. Они кое-что знали о мутациях и считали, что через длительный период времени мутации должны привести к изменению практически всех оснований ДНК в геноме. Например, при частоте мутаций 1:100 млн пар оснований в каждом поколении через 100 млн поколений большинство позиций в каждом гене подвергнутся мутации хотя бы один раз. Учитывая очень малое время генерации микробов (несколько часов) и небольшое время генерации растений и мелких животных (не более года), не стоит ожидать особого сходства между генами любых двух видов, отделившихся от общего предка 100 млн лет назад. В 1963 году в книге «Зоологический вид и эволюция» (Animal Species and Evolution ) известный биолог Эрнст Майр заметил: «Многое из того, что мы узнали о физиологии генов, доказывает, что поиск гомологичных генов [одинаковых генов в разных видах организмов] является довольно бесполезным занятием, за исключением самых близкородственных видов».

Но на самом деле, если сравнить между собой разные виды бактерий и разные виды животных, которые отделились от общего предка свыше 100 млн лет назад, мы обнаружим в их генах огромное сходство. Например, если сравнить геном печально знаменитого деликатеса рыбы фугу с геномом неразумного гурмана, человека, поглощающего эту рыбу, то выяснится, что не менее 7350 генов у этих двух видов являются общими. Более того, последовательности кодируемых этими генами белков совпадают примерно на 61 %. Поскольку пути эволюции рыб и других позвоночных, включая человека, разошлись примерно 450 млн лет назад, столь значительное сходство вряд ли могло бы сохраниться, если бы мутации просто накапливались со временем.

Еще более удивительно, что при сравнении геномов архей, бактерий, грибов, растений и животных было найдено около 500 генов, которые присутствуют во всех организмах. Как показывает анализ окаменелостей, эукариоты появились не менее 1,8 млрд лет назад, а археи и бактерии — более 2 млрд лет назад. Те гены, которые являются общими для этих организмов, на протяжении 2 млрд лет выдерживали непрерывный поток мутаций, но их последовательность и содержание почти не изменились, несмотря на все различия между их хозяевами. Это и есть бессмертные гены.

Бессмертные гены играют важнейшую роль в основополагающих универсальных процессах в клетке, таких как перевод ДНК в РНК и РНК в белок. Все виды организмов зависят от этих генов со времен появления сложных форм жизни на Земле. Эти гены сохранялись чрезвычайно долгое время, и будущая эволюция всех форм жизни также будет зависеть от этого «бессмертного ядра».

Эти гены дошли до наших дней не потому, что избежали мутаций, — они подвержены им в той же степени, что и все остальные гены. Они бессмертны, поскольку сохраняют свою идентичность («остаются собой»), но при этом некоторые основания в их последовательности все же изменяются. Это хорошо видно, если внимательно проанализировать последовательность ДНК этих генов и соответствующую ей последовательность белка, и именно на этом материале можно продемонстрировать одну из особенностей естественного отбора.

Бег на месте: консервативность естественного отбора

При внимательном рассмотрении выясняется, что последовательности ДНК бессмертных генов в разных видах организмов различаются сильнее, чем синтезируемые на их основании белки. Это расхождение связано с так называемой вырожденностью генетического кода: одну и ту же аминокислоту могут кодировать разные триплеты. Эта особенность генетического кода способствует тому, что далеко не все мутации, изменяющие основания ДНК, изменяют последовательность белка. Мутации ДНК, не влияющие на «смысл» триплета, называют синонимичными, поскольку исходные и мутированные триплеты кодируют одну и ту же аминокислоту. Мутации, изменяющие смысл триплетов и приводящие к замене одной аминокислоты на другую, называют несинонимичными мутациями.

Можно рассчитать вероятность появления синонимичных и несинонимичных мутаций. Всего существует 64 варианта триплетов. В каждом положении каждого триплета возможны три варианта замены, то есть всего девять мутаций в каждом триплете. Умножая 64 на девять, получаем 576 возможных случайных мутаций оснований в триплетах. Анализ генетического кода показывает, что 135 из 576 мутаций (примерно 23 %) являются синонимичными, а остальные 77 % — несинонимичными. Основной вывод, который следует из этого расчета, заключается в том, что без вмешательства естественного отбора соотношение несинонимичных и синонимичных мутаций в ДНК составляет примерно 3:1 (77:23).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: