Йозеф Аугуста - По пути развития жизни

- Название:По пути развития жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Артия

- Год:1959

- Город:Прага

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Йозеф Аугуста - По пути развития жизни краткое содержание

Земля, о которой говорят как о ничтожной песчинке в бесконечных просторах вселенной и послушном спутнике Солнца, вокруг которого она вращается, является колыбелью и могилой всех живых существ, связанных с ней своим существованием. С тех пор, как на Земле появились первые признаки жизни, на ней в непрестанном круговороте чередуются зарождение, развитие, старение и смерть. Итак, наша Земля - колыбель и могила всего живого.

По пути развития жизни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

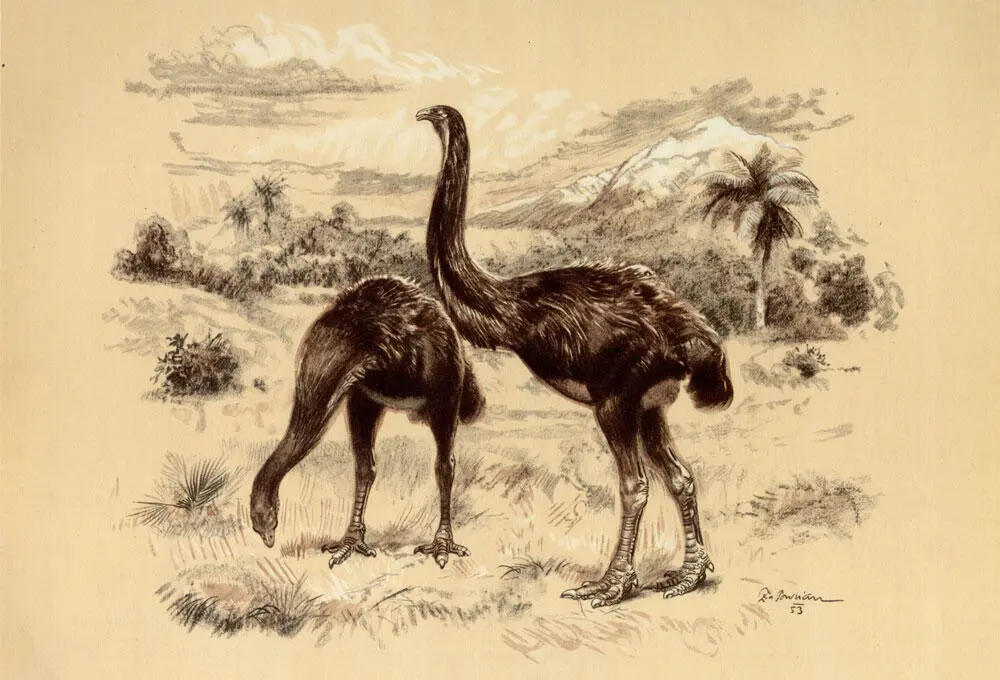

Из всех родов и видов динорнисов, живших в Новой Зеландии, самым характерным и крупным был DINORNIS MAXIMUS - колосс высотой 3,5 метра.

Было установлено, что динорнисы не имеют родственных связей с казуарами или другими птицами австралийской фауны. Новейшие исследования показали, что ближайшими их родственниками являются южноамериканские страусы нанду (Нння). На первый взгляд это может показаться мало правдоподобным, однако из истории Земли нам известно, что Новая Зеландия была соединена полосой суши с Южной Америкой (через Антарктиду); таким образом животные могли попасть из одной части света в другую. Много этих птиц было истреблено. Достоверно известно, что еще в начале XVI века маори ловили этих больших и неуклюжих птиц при помощи ловчих ям и выбирали из гнезд яйца. Обожженные и поломанные кости, которые были найдены в отбросках на территории, где обитали маори, свидетельствуют о том, что дпнорнис была их любимым блюдом. До сих пор потомки маори утверждают, что их предкам была хорошо известна птица моа и что они питались ее мясом. Согласно преданию, на горе Бакапунака и сейчас живет одна спасшаяся моа, которая охраняется двумя огромными ящерами; она имеет человеческие черты лица и питается только воздухом. Жаль, что это лишь предание и что человек охотой и развитием земледелия в древние времена ускорил исчезновение этой столь интересной птицы-великана.

Динорнис

Динорнис

Буроугольный лес

Болотистые леса третичного периода, покрывавшие Землю приблизительно 30-50 миллионов лет тому назад, дали начало образованию месторождений бурого угля. Во многих современных промышленных районах, где к небу поднимаются копры шахт и заводские трубы, в третичный период были большие топи и болота, а по берегам могучих рек тянулись заболоченные леса, похожие на современные леса, расположенные на юго-восточном побережье Соединенных Штатов Америки. По обуглившимся кускам дерева, по отпечаткам листьев и по следам плодов в глинистых сланцах, сопутствующих залежам бурого угля, можно судить о богатстве буро-угольной флоры. В буроугольных лесах встречались многие породы деревьев: хвойные из родов CHAMECYPARIS и TAXODIUM с их многочисленными воздушными корнями; лиственные, например, NYSSA, влаголюбивые дубы, клены и тополи, теплолюбивые породы, например, магнолии. Преобладавшими породами были широколиственные породы.

Лианы, обвивавшие стволы деревьев, придавали буроугольным лесам почти субтропический вид, способствовали этому и росшие здесь некоторые виды пальм. Поверхность топей была покрыта листьями и цветами кувшинок, берега топей окаймлялись тростником. В водоемах водилось много рыбы, земноводных и пресмыкающихся, в лесу жили примитивные млекопитающие, в воздухе царили птицы.

На иллюстрации изображена часть болотистого леса, где преобладают хвойные породы (CHAMECYPARIS и TAXODIUM) и имеются некоторые широколиственные деревья (NYSSA). По нижней части стволов можно судить о том, как они приспосабливались к мягкой болотистой почве. Хвойные деревья имели большое количество ходулеобразных корней, лиственные - конусообразно или луковицеобразно расширенные книзу стволы.

На переднем плане изображен древний тапир (PALEOTAPIRUS) с детенышем.

Буроугольный лес

Буроугольный лес

Миоценовый ландшафт

Третичная эра, предпоследняя геологическая эра истории Земли, делится на две части: на более древнюю, так называемый палеоген, и на более позднюю, так называемый неоген. Флора и фауна палеогена и неогена значительно отличаются друг от друга. Так, например, флора палеогена очень похожа на флору мелового периода, когда в Центральной Европе росли пальмы, смоковницы, коричневое дерево, акации, мирты и другие тропические и субтропические растения. В неоген растительность сильно изменилась. Теплолюбивые растения стали отходить к югу, и пальмы стали в Средней Европе редкостью. Зато влажный субтропический климат способствовал распространению лесов, представленных в основном различными породами, основными из которых были: дубы, буки, клены, вязы, платаны, каштаны и другие деревья, растущие в настоящее время в Южной Европе или Закавказье. Наряду с лиственными лесами здесь росли также хвойные леса, представленные елями, секвоями, таксодиями, глиптостробами и другими. Однако в конце третичной эры и эти растения стали отходить к югу, так как наступило похолодание, предвещавшее наступление четвертичной эры, а с ней и первого обледенения.

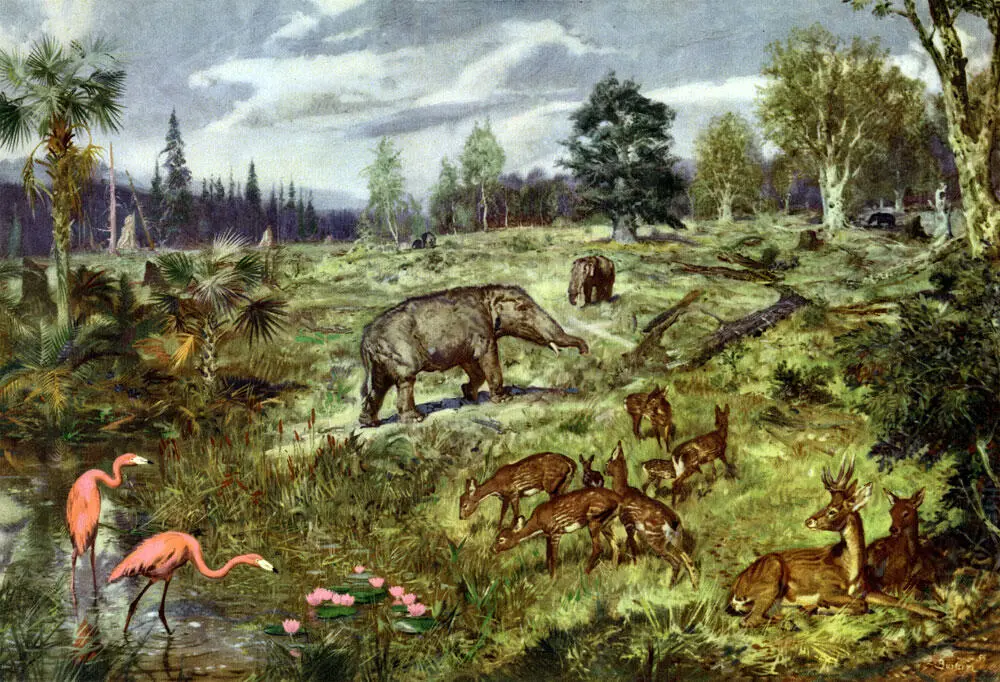

На иллюстрации изображен среднеевропейский ландшафт в период миоцена, довольно четко видны дубы, буки, клены и другие широколиственные деревья, а также хвойный лес, над которым, как пики, возвышаются высокие секвой. Одинокие пальмы свидетельствуют о субтропическом характере ландшафта, это подтверждается и животными, изображенными на переднем плане иллюстрации. Наиболее характерными представителями животного мира в этот период были мастодонты из рода TRILOPHODON (TRILOPHODON ANGUSTIDENS) - хоботные, С вытянутой головой и ясно различимыми четырьмя бивнями; олени из рода PALEOMERYX, которые еще не имели рогов, и из рода DICROCERUS, самцы, относящиеся к этому роду, уже имели простые рога. Тогда как мастодонты уже прошли большую часть пути своего филогенетического развития, развитие оленей только начиналось. Из птиц на иллюстрации изображены только древние фламинго PALEOLODUS, клюв которых еще не был изогнут, что характерно для современного фламинго. PALEOLODUS в основном жили у воды, как и ибисы, лебеди и утки, скелетные остатки которых были найдены во многих местах Европы.

Миоценовый ландшафт

Миоценовый ландшафт

Уинтатерий

В эоценовой фауне Северной Америки UINTATHERIUM относился к наиболее крупным и наиболее диковинным животным. Он относился к вымершей группе копытных - амблипод.

Наиболее заметной особенностью уинтатериев является их своеобразный суживающийся вперед череп, на котором имеются три пары костных наростов в виде низких тупых рогов. Эти наросты были покрыты кожей, как у современной жирафы. Череп уинтатерия был плоским и прогнутым наподобие чаши, что не наблюдалось ни у одного другого животного. Мозговая полость имела чрезвычайно малые размеры, что свидетельствует о крайне слабых умственных способностях этих древних чудовищ. Оригинальным было и строение челюстной системы. Вследствие того, что межчелюстные кости были недоразвиты, верхние резцы полностью отсутствовали. Нижние резцы были маленькие, они имели такую же форму, как и нижние клыки. Зато верхние клыки были большими, кинжаловидными и несколько заостренными. В месте расположения верхних клыков передняя часть нижней челюсти была расширена на всю длину клыка. У самцов клыки были более развиты, чем у самок. То же самое можно сказать и о роговидных наростах на голове. В остальном уинтатерии были похожи на современных слонов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: