Александр Невзоров - Происхождение личности и интеллекта человека

- Название:Происхождение личности и интеллекта человека

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство ACT»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-079795-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Невзоров - Происхождение личности и интеллекта человека краткое содержание

В этой книге Александр Невзоров — режиссер, сценарист, писатель, член Всероссийского научного общества анатомов, гистологов и эмбриологов — предлагает отчетливые, развернутые трактовки таких понятий, как «сознание», «разум», «личность», «мышление» и «интеллект», основанные только на тех открытиях, которые были сделаны классическими школами нейрофизиологии, и на естественнонаучной трактовке любых процессов в головном мозге человека или иного млекопитающего животного.

Происхождение личности и интеллекта человека - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

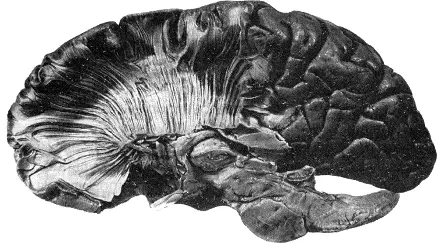

Илл. 21Ь. Волокна мозолистого тела (по Блинкову)

Ими, кстати, могло руководить и совершенно добросовестное заблуждение, как в случае с Бианчи.

Но, вероятно, самую дурную роль сыграл священный научный азарт — желание открыть некие волшебные функции, найти то, что Грациоле называл «верховным органом головного мозга».

Надо представлять себе всю силу этой жажды «открыватель- ства», которое может, кстати, и не иметь целью Нобелевскую премию, а руководствоваться искренним фанатичным желанием «обогатить науку», «раздвинуть горизонты» et cetera.

В таких случаях в ход идет все.

В данном случае можно констатировать закрывание глаз на прямую порочность методов доказывания, на однозначность того факта, что разговор о роли одного участка мозга на основании травмирования сразу нескольких—абсурден по сути, на то, что неизбежная сопутствующая травмация пучков мозолистого тела, а через них — и еще множества структур мозга, при топэктомии лобного кортек- са — клинический факт.

Согласен, что сама по себе гипотеза достаточно увлекательна и была в состоянии вскружить весьма почтенные головы, но, как говаривал Хаксли, «свершилась вечная трагедия науки. Уродливые факты убили красивую гипотезу».

Ergo, на данный момент любые данные, полученные с помощью экстирпации, или топэктомии, не могут (в данном вопросе) даже претендовать на научные, более того — могут игнорироваться.

У «лоббистов» остаются только мистические аргументы, те самые, которые «трудно описать в физиологических терминах» (i. е. ultra limites factorum), и мы возвращаемся к проверенным данным классической нейрофизиологии, гласящим, что все предположения о чрезвычайном значении лобных долей мозга не имеют пока никаких оснований.

Нота же классическая нейрофизиология, что отказывает лобным долям в неких волшебных и сверхъестественных качествах, тем не менее, очень строго настаивает на локализации в них свойств важных и существенных, ущемление которых, без сомнения, могло бы повлиять на исследуемые нами процессы.

Они не все (на первый взгляд) имеют отношение к «интеллекту» и «мышлению».

Напрямую, имеет, пожалуй, только речедвигательный центр (ответственный за фонетическую организацию речи), а также центр написания знаков (центр графин). Речедвигательный центр расположен в нижней лобной извилине, а «знаковый» — в средней лобной.

«Молчание» этих важнейших центров на протяжении двух миллионов лет принято приписывать неким особенностям строения черепа homo erectus, который угнетал геометрическую конфигурацию головного мозга, препятствуя развитию его прогрессивных функций.

Спорность этой гипотезы мы обсудим чуть позже, сейчас давайте посмотрим, что у нас получится в результате покорного ей следования.

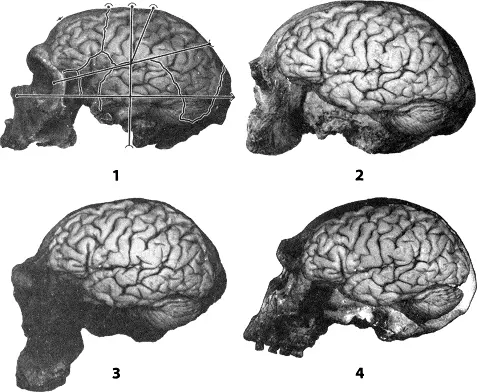

Прошу обратить внимание на илл. 22.

На этой иллюстрации я разместил в типовом «среднеарифметическом» черепе homo erectus полноценный головной мозг позднеэволюционного современного нам типа.

Мозг размещен мною соответственно принятой академической «схеме Кронлейна и Тейлора», то есть с соблюдением совпадения проекционных координат черепных швов с латеральной и роландовой бороздами головного мозга.

Это совмещение если и свидетельствует о некоторой теоретической ущербности мозга, то лишь о весьма условных проблемах средней лобной извилины, содержащей ассоциативный центр поворота головы и глаз, так называемый кортикальный центр взора.

И то, честно говоря, я нашел эту проблему единственно из необходимости найти хоть какую-нибудь проблему. (Я бы сказал, что эта «находка» мне самому представляется очень и очень натянутой.)

Но никаких причин заподозрить «краниальное угнетение» речедвигательного центра или центра графин — как не было, так и нет.

Даже следуя теории «краниального угнетения форм и функций», мы получили некоторое право предположить у палеоантропов наличие вполне развитых участков мозга, идентичных современным центрам фонетики и графин, как бы дико это на первый взгляд не звучало.

Илл. 22

1 — типовой череп homo erectus, в котором размещен головной мозг позднеэволюционного, современного нам типа; 2-4 — знаменитые черепа homo erectus: череп Данакиль UA 31 (Буйя), череп KNM-ES 11693 (Элие-Спрингс)

и череп «Араго XXI»

Возьмем еще парочку знаменитых черепов homo erectus: череп Данакиль UA 31 (Буйя), череп KNM-ES 11693 (Элие-Спрингс) и череп «Араго XXI». Мы видим примерно ту же картину.

Анатомически нормальному мозгу достаточно «уютно» во всех этих черепах, a KNM-ES 11693 даже великоват для «среднеарифметического» современного мозга в силу своего огромного объема — 1600 см3.

Вот в черепах homo habilis ОН 24, KNM-ER 1813, черепе homo rudolfensis KNM-ER 1470, действительно, без особого труда можно предположить существенные неразвитости многих областей мозга, возможно, обусловленные краниальным строением (если следовать гипотезе «краниального угнетения»), а возможно, и иными факторами. Но это черепа гоминидов, живших задолго до тех двух миллионов лет, о которых так настойчиво пытается забыть человечество.

Если рассматривать данный вопрос серьезно, то гипотеза о «гнетущем влиянии» краниальных форм палеолита на мозг и, соответственно, на сознание, разум и развитие homo erectus, имеет множество очень слабых мест.

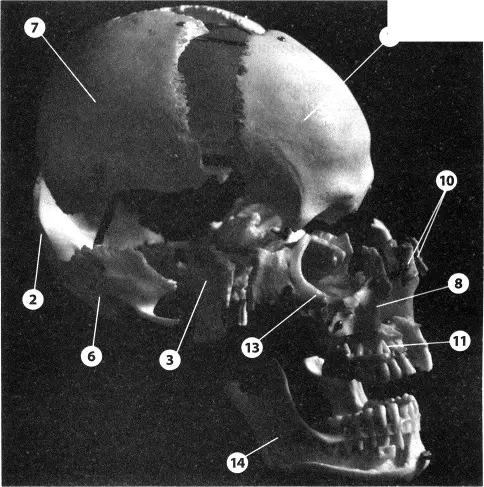

Исходя из нее, мы будем обречены признать главенство черепа над мозгом и некое фантастическое право двадцати трех его косточек по своему усмотрению диктовать мозгу, а через него — и всему организму, форму, функциональность и этапы развития. (илл.23)

В таком виде гипотезу принять решительно невозможно: руководство морфогенезом всего организма может принадлежать центральной нервной системе или геному, но уж точно никак не двадцати трем сросшимся косточкам. Понятно, что мозг и геном диктовали и диктуют черепу homo необходимую и оптимальную форму, но никак не наоборот.

Полагаю, что здесь имеет смысл попытаться разрушить и важнейший параграф «краниального догмата», гласящий, что жесткость условий жизни, некие чрезвычайные обстоятельства «вынуждали» организм формировать такой череп, который обеспечивал бы выживание даже ценой развития высших функций.

Хорошо, на секунду допустим, что это так.

ь

ь

Ароморфоз — изменение строения организма в ходе эволюции. — Прим. ред.

Илл. 23. Кости черепа

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: