Александр Невзоров - Происхождение личности и интеллекта человека

- Название:Происхождение личности и интеллекта человека

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство ACT»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-079795-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Невзоров - Происхождение личности и интеллекта человека краткое содержание

В этой книге Александр Невзоров — режиссер, сценарист, писатель, член Всероссийского научного общества анатомов, гистологов и эмбриологов — предлагает отчетливые, развернутые трактовки таких понятий, как «сознание», «разум», «личность», «мышление» и «интеллект», основанные только на тех открытиях, которые были сделаны классическими школами нейрофизиологии, и на естественнонаучной трактовке любых процессов в головном мозге человека или иного млекопитающего животного.

Происхождение личности и интеллекта человека - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

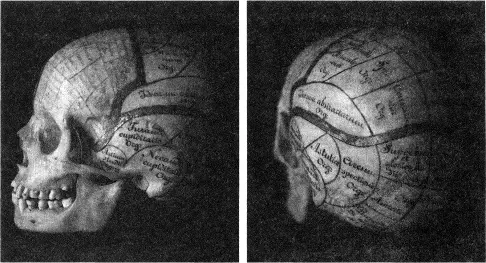

Ad verbum, Галль, конечно, перещеголял Декарта, завещав не только череп, но и мозг «науке», но этим завещанием он поставил в крайне неловкое положение часть своих родственников. Это были простодушные люди, которые пришли на обычные похороны, и которых никто не предупредил о некоторой экзотичности ситуации. На процедуре прощания с телом, желая запечатлеть на челе покойного прощальный поцелуй, они, вероятно, испытали некоторое замешательство в поисках его лба.

Разработки Галля, которые сегодня кажутся такими наивными, впоследствии спровоцировали уже настоящий научный поиск мест динамической локализации некоторых функций мозга.

Ergo, первые же исследователи (сегодня так располагающие к иронии по их поводу), тем не менее, фундаментировали часть основных положений нейрофизиологии: исключительную роль мозга, рефлекторику, локализацию функций.

Илл. 4 а-b. Картирование по методу Галля

Определенный успех,конечно же, был налицо. Но очевидным был и факт поразительного общего равнодушия человека к вопросу функций и строения мозга, к природе собственного сознания и разума.

Поясняю.

За две с половиной тысячи лет, что прошли от Гиппократа до Галля, над решением задачи (exempli causa) комфортизации обуви потрудились, вероятно, десятки тысяч людей, прежде чем обувь стала такой, какую знаем мы.

Нюансировка особенностей всех видов косметики, от брачной до погребальной, в совокупности потребовала не меньших усилий, чем обувные изыскания. Этим вопросом, тоже, по всей вероятности, занимались тысячи человек.

Совершенство оружия, архитектура, прически, механизмы, развлечения, законы, кулинария — мобилизовали, по самым скромным предположениям, сотни тысяч умов. По всем этим, да и по множеству других позиций, люди проявляли феноменальную находчивость, упорство, страстность и непреклонность, исследуя, экспериментируя, изобретая и совершенствуя.

За тот же период времени (от Гиппократа до Галля) вопросом происхождения и природы мышления озаботились четверо. Даже если мы удвоим это число (так как я не коснулся менее значительных попыток исследования мозга: Ч. Белл, Г. Прохазка, М. Холл, Ф. Мажан- ди), то цифра все равно останется ничтожной.

Это сопоставление показывает как подлинный вес проблемы, так и ее минимальную важность для человечества.

Понятно, что общее решение всех вообще вопросов, заключающееся в известном мифе о богах и их воле как определяющем факторе, подменяло и вытесняло даже саму потребность в любом реальном исследовании и знании.

Opportune, не следует полагать, что традиция «неведения о мозге» и полного равнодушия к «загадке» генерации разума, мышления и интеллекта была характерна лишь для египетской цивилизации.

Отнюдь.

В поисках самого простого примера заглянем в книгу, которая почти две тысячи лет весьма категорично очерчивала круг интересов homo.

Я имею в виду Библию.

В тридцати девяти книгах «ветхого завета», в четырех «евангелиях», «деяниях апостолов», «посланиях» и «откровениях», в полном соответствии со скрупулезно-натуралистическим стилем этих сочинений, многократно упомянуты основные анатомические органы, физиологические субстраты и жидкости.

Вот справка по количеству их упоминаний:

Живот, или «чрево», упоминается 105 раз; женские половые органы (лоно) — 19 раз; челюсти — 19 раз; язык — 40 раз; рвотные массы — 5 раз; костный мозг — 2 раза; ноги — 295 раз; кровь — 326 раз; сперма (семя) — 7 раз; руки — 522 раза; моча — 8 раз; печень — 14 раз; сердце — 925 раз; фекалии — 24 раза; спина — 13 раз; глаза — 477 раз; ноздри — 12 раз; гной — 4 раза; зубы — 54 раза; слезы — 40 раз; груди — 21 раз; шея — 28 раз; колени — 37 раз; желчь — 12 раз; область бедер (чресла) — 92 раза; почки — 8 раз; рот — 32 раза; уши — 176 раз.

В меньших количествах, но упоминаются: ногти, пот, ляжки, череп, сальник, соски, язык, щеки, слюна, послед, месячные, желудок, полостной жир, пенис (уд, стегно).

Единственный орган, который ни разу ни в каком контексте не упоминается в Библии — это головной мозг. О нем нет речи не только как о генераторе разума и мышления, но даже как о простом анатомическом субстрате. В своеобразной реальности «ветхого» и «нового» заветов — мозга просто не существует.

Открытие Чарльза Дарвина обрушило бога (богов) и отчасти разорвало очерченный Библией круг интересов и приоритетов. Как следствие, зародилась уже настоящая, научная нейрофизиология, которая и не могла возникнуть раньше дарвинизма, так как в ней не было никакой необходимости.

До появления дарвиновской теории «разгадка разума» и не требовалась, так как не существовало «загадки разума».

Все было совершенно ясно, так как вера в любую разновидность сверхъестественного автоматически предполагает то, что применительно к нашему вопросу я бы назвал «трансляционизмом».

Поясняю.

Secundum naturam, здесь я буду вынужден утрировать. Но не для того чтобы посмеяться, а лишь из желания предложить схему более понятную и яркую.

Что такое «трансляционизм»?

Это простейшее и очень удобное представление о мышлении как о мистическом и изначально непостижимом акте. Физиологический субстрат мозга или другого органа в нем выступает лишь как «приёмник» чувств, мыслей или желаний, порожденных где-то «вне» этого субстрата.

Анаксагор (500-428 гг. до н. э.) рассматривал бога как «бесконечный самодвижущийся ум, и этот ум, который находится в любом теле, и есть действенная причина всех вещей».

Сократ (469-399 гг. до н. э.) воспринимал любую «идею» как материализацию мыслей бога.

Спиноза (1632-1677) понимал мышление человека как проявляемый в нем атрибут опять-таки бога, а его ум — как один из «модусов бесконечной мысли».

Шеллинг (1775-1854) полагал, что причина всего в человеке — это следствие проникновения в него некоего «бесконечного и вечного ума».

Орфические и Элевсинские мистерии, оказавшие такое влияние на всю философию Античности, были, по сути, ритуализацией вхождения в человека мыслей богов.

Еще более отчетливые, чем у философов, примеры прямого трансляционизма можно найти в любом без исключения религиозном сочинении.

Мы, для примера, возьмем хрестоматийные строки Аврелия Августина:

«И вдруг я услышал голос, звучащий то ли снаружи, то ли внутри меня, мой ли собственный, а возможно, и не мой — не знаю» (Блаженный Аврелий Августин, епископ Гиппонский. Монологи, 1998).

Secundum naturam, список образчиков такого рода можно было бы продолжать до бесконечности, начав с Заратустры, продолжив Жанной Д'Арк, легионами «святых», жрецами вуду и шаманами Зауралья. Различные религии, разумеется, предлагают различные характеристики того, что я здесь обозначил как «транс- ляционизм».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: