Игорь Ансофф - Стратегическое управление

- Название:Стратегическое управление

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Экономика

- Год:1989

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Ансофф - Стратегическое управление краткое содержание

Предлагаемая читателю книга принадлежит перу известного американского специалиста по вопросам управления промышленными корпорациями Игоря Ансоффа — почётного профессора международного университета в Сан-Диего, имеющего опыт практической работы в ведущих корпорациях, весьма известного и плодовитого автора по проблемам стратегического планирования. И. Ансофф опубликовал ряд фундаментальных работ в данной области: «Стратегия корпораций» (Нью-Йорк, 1965), «От стратегического планирования к стратегическому управлению» (Нью-Йорк, 1976), «Основы стратегического управления» (Нью-Йорк, 1979), десятки посвящённых названной проблеме статей в ведущих американских журналах. Данная книга занимает особое место среди этих публикаций. Она является не только наиболее комплексной, охватывающей исторические и современные, теоретические и прикладные аспекты стратегического управления, но и самой конкретной, раскрывающей саму суть методики и организации этой функции на современном предприятии.

Стратегическое управление - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Как отмечалось в гл. 4.3, введение стратегической реакции — это не просто процесс замены ориентации текущих управленческих действий на перспективные. Если сделано только это, то фирмы легко создадут потенциал для получения прибыли в будущем, но не имеют предпосылок для извлечения реальной текущей прибыли. Проблема состоит в том, чтобы обеспечить равновесие между стратегической и текущей ориентацией деятельности фирмы.

Материал этой главы посвящён изучению конкретных решений этой проблемы.

6.5.2. Почему не срабатывает стратегическое планирование

Учитывая, что многие фирмы, желающие институционализировать стратегическое реагирование, имеют печальный опыт введения стратегического планирования, целесообразно начать с анализа причин неудач планирования, а затем обсудить меры по исправлению этого положения.

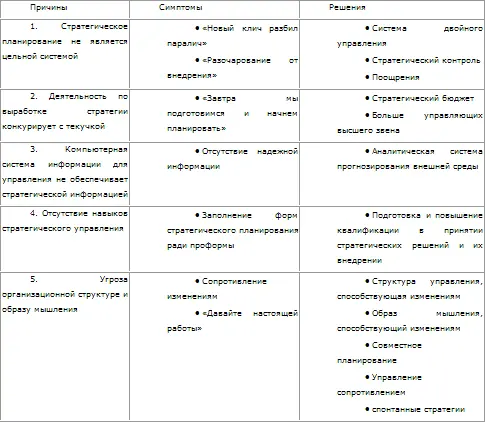

Видимые причины неудачи в области стратегического планирования обобщены в первой и второй колонках табл. 6.5.1.

Таблица 6.5.1. Почему не срабатывает стратегическое планирование

Три первые причины имеют организационный характер: отсутствие механизма внедрения и контроля стратегии, конфликт приоритетов между стратегической и текущей деятельностью и различными типами управленческого потенциала, отсутствие банка стратегических данных.

Четвёртая причина, как отмечалось в гл. 6.1 и 6.2, — поведенческого и организационного характера. Недостаток профессионализма вынуждает управляющих сопротивляться планированию, поскольку оно неэффективно. Пятая причина — это сопротивление изменениям.

В правой колонке приведены меры по устранению недостатков, перечисленных в первой. Некоторые решения уже хорошо исследованы: обучение руководителей (гл. 6.4), прогноз внешней среды (гл. 5.2), потребность в управляющих высшего звена (гл. 4.1), параллельное планирование (гл. 6.4). Другие меры заслуживают более детального исследования.

6.5.3. Система двойного управления

В 2.2.1 мы рассмотрели систему двойной ответственности, которая необходима всякий раз, когда на стратегическую деятельность направляются средства из резервов инвестиционного фонда фирмы. Ответственность за прибыль возлагается на оперативные производственно-хозяйственные подразделения, а ответственность за стратегическое развитие — на стратегические хозяйственные центры (СХЦ).

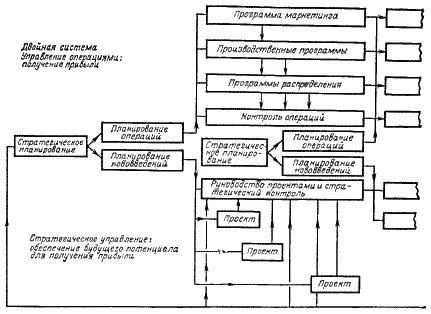

Может случиться, что в ряде подразделений организации некоторые управляющие несут ответственность и за то и за другое, т. е. они, по словам П. Друкера, несут полную ответственность и за прибыль, и за убытки. Однако всякий раз, когда уровень стратегической активности достаточно высок, желательно установить двойную систему, благодаря которой такие управляющие могли бы участвовать и в текущей и в стратегической работе. Такая система представлена на рис. 6.5.1.

Оперативное планирование обеспечивает прибыль в текущий момент, а стратегическое — создание экономического потенциала на будущее. Как показано на рис. 6.5.1, в двойной системе цели, объекты и стратегии используются для создания двух планов действий и соответственно двух бюджетов. Цели, связанные с получением прибыли в текущий момент, превращаются в текущие планы, а связанные с будущим экономическим потенциалом — в планы перспективные (или планы развития).

Текущий план включает комплект производственных программ и финансовых смет (бюджетов), которые разрабатываются для каждого подразделения. Обычно эти детальные программы и бюджеты составляются на год и с меньшей детализацией — на 3—5 лет.

Рис. 6.5.1. Сочетание оперативного и стратегического управления

Перспективный план включает проекты, отличающиеся от программ по четырём параметрам: временному интервалу, разбивкой по времени внутри годового периода, ориентацией на решение задач, а не на работу подразделений. В отличие от подразделений фирмы, проекты создаются на временной, а не постоянной основе, они разрабатываются от случая к случаю — для достижения конкретных целей.

Опыт показал, что система текущего контроля, которая используется для управления внедрением операционных программ и бюджетов, неэффективна и даже враждебна системе управления стратегическими проектами. Она стала фактически одной из основных причин дискредитации идеи стратегического планирования. Поэтому в двойной системе управление простоями и система контроля разделены.

Как показано в нижней части рис. 6.5.1, эта система наилучшим образом подходит для проектов, разрабатываемых в процессе решения важных стратегических задач (гл. 5.3).

6.5.4. Контроль и поощрение стратегий

Контроль стратегии означает контроль финансирования стратегических мероприятий, как, например, введение в эксплуатацию новой производственной линии, переход на новую технологию, внедрение в новую стратегическую зону хозяйствования.

Контроль начинается с планирования, затем разрабатывается технология, изучается рынок, изготавливается пробная партия продукции, разрабатывается система маркетинга. Проект считается реализованным после того, как созданная продукция в полном объёме поступила на рынок.

В большинстве случаев в начале реализации нового проекта его вероятный исход остаётся неясным. Предположим, что ревизия хода реализации проекта будет происходить в контрольной точке, скажем, через три года после начала проекта.

Допустим, что обнаружено двукратное превышение расходов, и если текущий контроль базировался на сравнении фактически проделанной работы с ранее принятым планом, это означает, что проект находится в большой опасности. Однако со стратегической точки зрения прошлый опыт менее важен, чем перспектива, которая в данный момент может быть оценена по другим показателям, чем три года назад в момент начала проекта.

Если по новой оценке реализация проекта потребует длительных затрат, это значит, что руководитель проекта не только допустил большой перерасход средств, но и задержал его внедрение в производство и сбыт. Это означает, что товар поступит на рынок с опозданием и доход от его реализации не компенсирует капиталовложений.

Может получиться и наоборот: по оценке, произведённой в контрольной точке, проект окажется успешным благодаря ранее сделанным крупным капиталовложениям. Это позволит завоевать прибыльные рынки сбыта.

Сформулируем следующие принципы стратегического контроля:

1. Из-за неопределённости и неточности расчётов стратегический проект может легко превратиться (и часто превращается) в пустую затею. Допускать этого нельзя, расходы должны приводить к запланированным результатам. Но в отличие от обычной практики производственного контроля внимание должно быть сконцентрировано на окупаемости расходов, а не на контроле за бюджетом. Фактически на ранней стадии допустимо поощрить перерасход бюджета, если это действительно оправдано значительными будущими прибылями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: