Мишель Гельфанд - Почему им можно, а нам нельзя? Откуда берутся социальные нормы

- Название:Почему им можно, а нам нельзя? Откуда берутся социальные нормы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина Паблишер

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-2589-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мишель Гельфанд - Почему им можно, а нам нельзя? Откуда берутся социальные нормы краткое содержание

Почему в одних культурах жестко соблюдаются установленные нормы, а в других активно приветствуются независимость и инициативность? Почему люди соблюдают установленные нормы, порой вопреки здравому смыслу? Откуда вообще берутся нормы? Эти вопросы волнуют многих людей, живущих в эпоху перемен, в том числе и современных россиян.

Автор книги, психолог Мишель Гельфанд, исследует исторические, социальные и экономические причины самых распространенных свобод и ограничений, а также анализирует преимущества и недостатки обеих систем – жесткой и свободной.

Почему им можно, а нам нельзя? Откуда берутся социальные нормы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

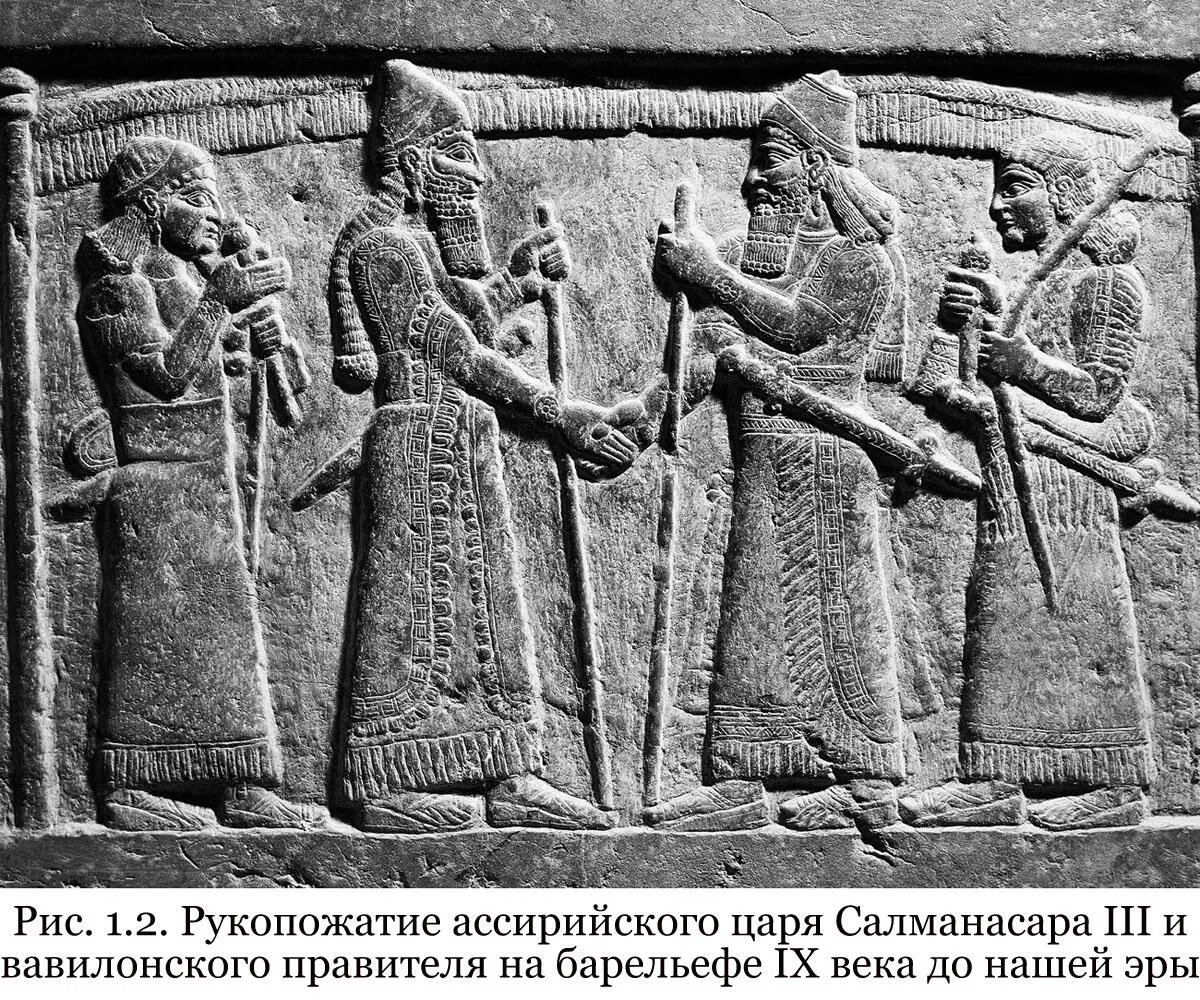

Действительно, и за пределами научных лабораторий мы соблюдаем множество норм, которые можно считать давно утратившими первоначальный смысл. Взять, к примеру, рукопожатие – вероятно, самый распространенный в мире способ приветствовать друг друга. Ученые предполагают, что обычай пожимать руки при встрече зародился в Древней Греции примерно в IX веке до нашей эры как жест, призванный показать новому знакомому, что вы не прячете в руке оружие. В наши дни лишь очень немногие разгуливают по улицам, скрывая в рукаве боевые топорики или мечи, но рукопожатие продолжает служить нам в качестве физического элемента приветствия. Его изначальное предназначение изжило себя, а само рукопожатие осталось.

Еще больше озадачивает то, что иногда люди придерживаются откровенно опасных для жизни социальных норм. Вот, например, фестиваль Тайпусам – индуистский праздник, отмечаемый тамильскими общинами всего мира. Элементом Тайпусама является обряд кавади аттам, что в переводе означает «танец с бременем», и это вполне обоснованное название. В честь индуистского бога войны Муругана участники обряда обязаны выбрать собственное бремя – то есть способ причинения боли самим себе. Так, широко распространено прокалывание кожи, языка и щек священными велами – шпажками или крючками с грузиками. Некоторые водружают на себя переносной алтарь с украшениями, который крепится к телу при помощи 108 воткнутых в кожу игл. На острове Маврикий, одном из главных мест проведения Тайпусама, участники должны взойти на гору к храму Муругана. Путь занимает больше четырех часов, и все это время люди идут босиком по каменистой поверхности. Чтобы дополнительно усложнить себе задачу, некоторые проделывают этот путь на усыпанных гвоздями дощечках.

Хотя по степени мучительности с кавади могут состязаться очень немногие ритуалы, есть немало других, подобных ему по тяжести. Например, в испанском городке Сан-Педро-Манрике 23 июня начинается ритуал летнего солнцестояния. В небольшое поселение с шестью сотнями жителей съезжаются до трех тысяч зрителей, желающих понаблюдать за тем, как желающие будут проходить семиметровую дорожку из горящих углей, соблюдая давнюю местную традицию. Некоторые делают это во исполнение обета, данного общине, а другие просто поддаются общему энтузиазму. Часто добровольцы проходят тропинку, раскаленную до температуры под семь тысяч градусов Цельсия, с родственниками на спинах. После завершения ритуала народ празднует и веселится до следующего утра.

Вопрос: зачем они делают все это?

Связующие узы

Будь то нечто элементарное, вроде рукопожатия, или сложный ритуал вроде Кумбха Мела, социальные нормы далеко не случайны. Они развивались по вполне практической причине: благодаря им люди стали одними из наиболее готовых к взаимодействию существ на планете. Бесчисленное количество исследований показывает, что социальные нормы критически важны для объединения сообществ в открытые взаимному сотрудничеству хорошо организованные коллективы, способные на великие достижения.

Социальные нормы действительно являются связующими нас узами, и у ученых множество доказательств этому. Так, группа антропологов получила редкую возможность изучить физическое состояние участников ритуала хождения по огню в Сан-Педро-Манрике. Они закрепили на участниках и зрителях телеметрические датчики, измеряющие пульс во время ритуала. Результаты показали удивительную синхронность сердечных ритмов участников и их родственников и друзей среди зрителей. Говоря точнее, когда сердце участника начинало биться быстрее, то же происходило и с сердечными ритмами его близких. Хождение по огню в буквальном смысле заставляло сердца биться в унисон, из чего можно сделать вывод о том, что ритуалы, возможно, повышают социальную сплоченность.

Некоторые из членов этой же группы антропологов исследовали также участников ритуала кавади аттам. В этих опытах исследователь подходил к участникам сразу после окончания их похода и спрашивал, сколько они хотели бы анонимно пожертвовать храму. Результат наглядно подтверждал сплачивающую мощь ритуала: участники кавади аттам жертвовали значительно больше. Средний размер их дара составлял 130 рупий по сравнению с 80, которые жертвовали обычные прихожане храма тремя днями ранее, – разница эквивалентна примерно половине дневного заработка неквалифицированного рабочего.

Чтобы убедиться в том, насколько соблюдение социальных норм, подобных участию в ритуалах, повышает сплоченность и кооперированность коллектива, необязательно отправляться в дальние страны. Психологи проводили множество экспериментов, в которых группам людей предлагалось совместно пережить какой-то не слишком приятный опыт. Они не могли просить своих подопытных прогуляться по раскаленным углям или проткнуть себя острыми предметами (комиссия по этике такое вряд ли разрешила бы), но зато предлагали им подержать руки в ледяной воде, поделать болезненные приседания или совместно перекусить перчиками чили. По сравнению с группами, не имевшими коллективного болезненного опыта, люди, совместно испытавшие неприятные ощущения, показывали значительно более высокую степень привязанности друг к другу. Кроме того, в последующих экономических играх, где каждый получал возможность проявить эгоизм и оставить все деньги себе, они демонстрировали намного большую готовность к сотрудничеству.

Данные исследований говорят также о том, что росту кооперированности способствуют даже обычные рутинные занятия совместно с другими людьми. В опыте, проведенном в новозеландском Университете Отаго, группы, совместно промаршировавшие вокруг стадиона, впоследствии прилагали больше стараний к выполнению коллективной задачи (надо было собрать рассыпанные по полю стадиона монеты), чем люди, обошедшие его каждый в собственном темпе. Согласованность с окружающими действительно позволяет координировать усилия при выполнении сложных задач. В одном из опытов пары участников, выполнявшие синхронные движения, потом лучше справлялись с задачей продвижения мяча по запутанному лабиринту, чем те, кто этого не делал. Эти результаты говорят о том, насколько важно человеческому коллективу следовать социальным нормам, особенно если люди хотят преуспеть в занятиях, требующих хорошей групповой координации, таких как охота, добыча продовольствия или военные действия.

Действительно, группы людей часто соблюдают социальные нормы, которые, как кажется, уже не выполняют свою изначальную функцию. Вернемся к рукопожатию. Ученые из Гарвардской школы бизнеса установили, что переговорщики, пожимающие руки своим визави, показывают тем самым свое расположение к ним и обычно добиваются лучших результатов, чем те, кто этого не делает. Рукопожатие стало проводником сотрудничества и, судя по всему, приобрело важнейшую социальную функцию, хотя его изначальное предназначение полностью себя изжило.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андерс Фомсгорд - Вирусы. Откуда они берутся, как передаются людям и что может защитить от них [litres]](/books/1056136/anders-fomsgord-virusy-otkuda-oni-berutsya-kak-pe.webp)