Владимир Колесов - Древняя Русь: наследие в слове. Бытие и быт

- Название:Древняя Русь: наследие в слове. Бытие и быт

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета

- Год:2004

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-8465-0224-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Колесов - Древняя Русь: наследие в слове. Бытие и быт краткое содержание

Книга предназначена для научных работников, студентов и аспирантов вузов и всех интересующихся историей русского слова и русской ментальности.

Древняя Русь: наследие в слове. Бытие и быт - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

При этом ярость и гнѣвъ всегда сопрягаются в общей формуле, как бы примиряя оба источника данной эмоции, которая обычно проявляется «с яростью и со гнѣвомъ, и с воплем», «яростию и гнѣвом» (Жит. Стефана, 96, 100, 104). Следует «такоже и по молитвѣ тщатися ярости и гнѣва» (Нил, 78); Нил Сорский особенно предостерегает от гнева, «подобаетъ съхранятись от духа гнѣвнаго» (там же, 78), «гнѣва же ошаемся, неприятно есть» (там же, 48). Даже Аввакум соединяет эти два слова («излиял фиял гнѣва ярости своея» — Аввакум, 14, 27), хотя обычно он говорит лишь о гневе (Бога: «являя Богъ гнѣвъ свой к людям» — там же, 14) и гневливости (гнѣвается только человек — там же, 36, 42).

Любопытно отношение к гневу Ивана Грозного и его противника, князя Курбского. У обоих слово гнѣвъ является обобщенно родовым по смыслу, представлен (как идея) «гнѣвъ Божий» (Иван, 46, 224). Отличие между ними состоит в том, что у царя «гнев» всегда сопряжен с каким-то конкретным проявлением, выраженным формой глагола, — он выплескивается вовне, на других: гнев можно держати, чинити, отложити и т. д., сам царь хотел «гнѣвъ свои распростреть [на врагов]» (там же, 116). У Курбского гнев — не действие, а состояние, результат внешнего вмешательства: «гнѣвъ свой на всѣхъ» (там же, 224), пребывание «в тишинѣ духа — без гнѣва» (там же, 94). Царь гневается, и довольно часто, его вассал принимает гнев, оценивая отрицательно.

Слово грозити каждый употребил по одному разу, в обоих случаях это — ‘угрожать’: Стефан Баторий шел войной, «грозя намъ и похваляяся» — там же, 192). У князя Андрея уже сам царь «начать им претити и грозити различными муками» (там же, 380). Оба, кажется, еще не знают, что Иван Васильевич — Грозный. У Курбского только Христос — «силный и грозный» (там же, 330).

Оба соперника не используют слов с обозначением «гнева» при описании боевых действий, в сношениях с иностранными государями, в нейтральных по стилю описаниях. Вся эта лексика предназначена для выражения «злости» Ивана и «гнева господня» со стороны Курбского. При этом любимое слово царя — ярость, а князя — лютость.

О своих врагах Иван Грозный пишет: «Наполнилися есте на мя ярости, якоже ехидна смертоносна, возъярився на мя и душу свою погубивъ... (ибо) возъярився на человѣка и Богу приразитися» (там же, 24). Да, говорит Иван, царь должен быть «овогда кротчайшимъ, овогда же ярымъ» (там же, 34), «царь бо нѣсть боязньдѣломь благымъ, но злымъ», «по винѣ и ярости» смотря и судя (там же, 30, 36). Ярость — ответ на враждебную ярость же, это чувство «зверское», но им преисполняются в момент гнева. Иное дело лютость, у Ивана она поминается только как «бранная лютость» (там же, 118, 120) в бою: «люте понести противу врага» (там же, 48), «и на насъ лютѣйшее составляти умышление» (там же, 58), «бранная лютость не преста» (там же, 62), «лютого сего треволнения» (там же, 146). Это взаимная свирепость противников на поле боя. Так, весьма традиционно, понимает дело царь Иван Васильевич.

Иное суждение у его оппонента. У князя Андрея лютость главное слово, обращенное к Ивану. О первом письме царя он отзывается так: «от неукротимаго гнѣва со ядовитыми словесы отрыгано... со многою яростию и лютостию» (там же, 74). Иван с детства отличался «сладострастною лютостию», по этому поводу приводятся слова Иоанна Златоуста об «Иродовой лютости», что понятно, поскольку его отец — «прелюты князь Василѣй» (там же, 372). Иван «согласующи же во всемъ з л о с т и юпрелютый зверь прелютѣйшему древнему дракану (змию превеликому)» (там же, 360), «таковый прелютый кровопийца... Нерона презлаго превзыде лютостию» (там же, 340); таковы же и приспешники царя, «прелютые кромѣшники», подобные «лютостию цареви своему» (там же, 350), «прелютѣйшаго звѣря послани» (там же, 358). Лютость именно звериное качество, об этом князь Андрей говорит не один раз. Иван своих противников «со всякою яростию и лютостию зверьскою в заточение» посылает (там же, 382); лютые в его описаниях медведь, зверь, дракон, князья царского рода. Когда запущенный в узилище голодный медведь не тронул жертву, Андрей восклицает: «Оле чюдо! Звѣрие, естеством люте бывше, чрезъ естество в кротость прелагаются», а человек (как Иван), напротив, «в лютость и безъчеловѣчие» (там же, 382). Лютость противопоставлена кротости и милосердию, лютость — проявление органически присущего (болезненного) чувства злости. О проявлениях ярости Ивана князь Андрей почти не говорит (только в паре с лютостью), как бы отказывая царю в естественном распадении ярости в ответ на угрозы и обиды; ярость и лютость царя извне, со стороны, видятся только в его лютости, что понятно, принимая во внимание результаты яростного гнева монарха.

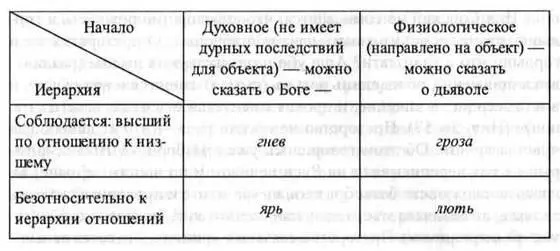

Если учесть все признаки, которые являются существенными для рассмотренных слов, их значение можно представить так:

Яръ и лютъ — языческий пласт системы, гнѣвъ и гроза надстраиваются над ним позднее, отражая новый уровень переживания, отчасти связанного и с нравственным аспектом человеческих отношений. Необузданные чувства язычника были неприемлемы для христианской нормы, поэтому славянские яръ и лютъ облагорожены суффиксом -ость, в результате чего, в дополнение к столь же отвлеченным гнев и гроза получаем уже не конкретно чувственные, а столь же отвлеченные ярость и лютость. Все верно: лютому зверю присуща лютость, ярому врагу — ярость, гневному Богу — гнев, а грозному владыке — гроза. Гнев — Божий, в ведении дьявола остается гроза — она же пекло. Сказать о человеке: «Он весь как Божия гроза!» — решился лишь поэт, да и то спустя шесть веков после того, как в Древней Руси сложилась новая модель описания нежелательного эмоционального срыва. При всем том гнев и гроза все еще оставались на верхнем, литературно-книжном уровне языка, не проникая в людские низы, где по-прежнему, как в давние времена, ярились люди и лютели звери.

«Ярость и гнев умаляют дни», — замечает «Пчела» (182), перефразируя Сираха, у которого сказано: « ревностьи гнев сокращают дни» (Сирах, 972; 30, 26).

Гневливость связана с другими телесными проявлениями характера. На это постоянно указывают средневековые источники, удваивая осудительную характеристику человека соответствующим словом.

Нил Сорский не сомневается, что «презорство рождаеть и гордыню, еже есть всѣмъ злымъ начало и конець... О презорствѣ же и гордыни что и глаголати? Аще убо и разньствують имены (различаются по имени), но на единъ разумъ (смысл) сходятся и величание, и высокосердие, и кичение, и прочая именуется отъ отець (святых отцов)» (Нил, 56-57). Презорство не просто гнев — это ослепляющая чувства ярость. Об этом говорилось уже в Изборнике 1073 г., который не раз переписывали на Руси целиком и по частям: «[ныне] въ красотворьца мѣсто безъобразенъ, въ яра мѣсто и прѣзорива смѣренъ являяся, въ величава мѣсто долу наниченъ» (αντί γαυρου και αλαζόνος το φαινομένον). Презорство связано с яростью, питается вспышками ярости, вместояростного и презоривого — смиренный и тихий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: