Тимур Атнашев - «Особый путь»: от идеологии к методу [Сборник]

- Название:«Особый путь»: от идеологии к методу [Сборник]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2018

- Город:М.

- ISBN:978-5-4448-0888-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Тимур Атнашев - «Особый путь»: от идеологии к методу [Сборник] краткое содержание

«Особый путь»: от идеологии к методу [Сборник] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

При этом происходившие в последнее пятнадцатилетие социальные и экономические перемены — не раз отмечалось, что они в большей степени характерны именно для тех сфер социальной жизни, которые наиболее отдалены от политики, идеологии, власти и опорных для нее, прежде всего силовых, институтов, — воспринимались и принимались массой как вынужденные. Они разворачивались без лидерских групп и вне социальных, политических структур, в которых были бы институционализированы их групповые ценности, контаминированные с более широкими интересами и т. д. (собственно, это и описывается в работах Ю. А. Левады и его коллег как аморфная и в этом всеобщая, вынужденная и понижающая адаптация). Данные перемены сдерживались и воспринимались через действие опосредующих адаптивных механизмов, одним из которых — в числе ведущих — является идеологема особого пути.

Вторым важным итогом проделанного анализа представляется то, что — опять-таки по проанализированным выше данным и по другим материалам эмпирических опросов «Левада-центра» — в последние пятнадцать лет поддержание символической коллективной идентичности оказывается (в очередной раз оказалось) для разных групп, большинства российского социума и для власти, принимающей на себя функции репрезентации этой идентичности как целого, важней и нужней, чем дифференциация и состязательность, целеполагание и целедостижение [118] На первостепенное внимание новой власти нулевых годов к символическим аспектам интеграции целого и саморепрезентации населению, причем с опорой именно на символы советского государства (гимн и т. п.), населением воспринятые и поддержанные, сразу же обратил внимание Ю. А. Левада. Это стало стимулом к его работе над статьей «Люди и символы: Символические структуры в общественном мнении» [Левада 2001].

Соответственно, политика в подобных условиях вырождается в открытый сценический церемониал [Дубин 2006 г] и скрытую за кулисами номенклатурную борьбу по собственным, внутренним, тоже принципиально неписаным правилам.

За метафорой особого пути стоит отказ от состязательности, универсалистского вознаграждения за успех и позитивной солидарности — принципов, которые создали современные (модерные) общества. Поскольку же к главным особенностям российского «пути», как отмечалось выше, относится опека со стороны государства и его повышенная роль в социальном устройстве общей жизни, важность контроля над индивидом со стороны коллектива, то подчеркивание своей «особости» говорит и о неготовности к свободе, прежде всего к индивидуальной свободе, а значит — к ответственности за собственную жизнь, заботе о ней, культивированию ее. Свобода же — еще одна важнейшая универсальная ценность, лежащая в основе современных обществ.

В этом смысле мифологему особого пути допустимо трактовать как системный ограничитель модернизации, позволяющий трансформировать и приспособить ее «знаковые» (и при этом, конечно же, переозначиваемые) элементы в соответствии с требованиями власти, задачами ее самосохранения, с одной стороны, и привычками массы, ее нежеланием и отторжением перемен, с другой. Важно уточнить (в том числе и прежние высказывания на этот счет самого автора): кажется, корректнее видеть здесь именно ограничитель, стабилизатор, то есть механизм «мягкой» адаптации, а не «жесткое» препятствие или тормоз.

Одна из существенных характеристик работы данного механизма состоит в том, что «особый путь» выступает в общественном мнении, материалах социологических опросов на правах будто бы содержательной характеристики — некоего набора качеств, хотя и достаточно неопределенного (некоторые соответствующие «подсказки» из анкет «Левада-центра» выше приводились). Но «ответы» респондентов — лишь начало новых вопросов, которые задает себе социолог: это не отчетные показатели, а предмет анализа. Так что точнее было бы видеть в категории «особого пути» ценностный оператор , переключатель модальных планов оценки и интерпретации социального мира, который обеспечивает интеграцию представлений о себе и других, выступает механизмом согласования и относительного согласия оценок идеального и реального, власти и массы. Трудность интерпретации комплекса особости заключается именно в том, что он выступает для его носителей то как содержательный, то как модальный (регулятивный, задающий модус понимания). Замечу, что это та же двойственность, которая подчеркивается социологами в российском (советском) «двоемыслии» или «лукавстве» [Левада 2000]. Двойная, «кентаврическая» природа подобных представлений обеспечивает их носителям страховку в условиях социальной неопределенности (недоопределенности) целого и собственного места респондентов в нем, но, со своей стороны, и поддерживает, увековечивает эту неопределенность, придает ей принципиальный характер, поскольку защищает от рационализации, дискуссии, коррекции и т. д.

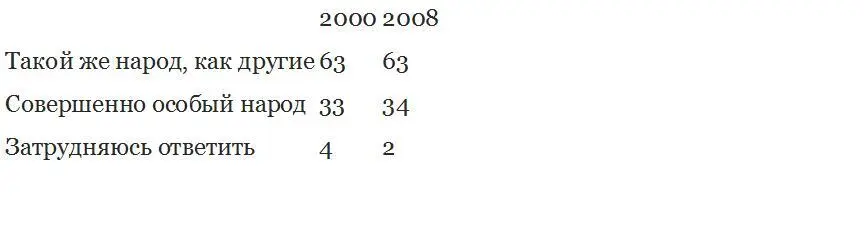

Сравним с данными об исключительности российского народа и человека, приведенными выше в табл. 2–4, например, такие:

Табл. 8

Как вы считаете, русские — это такой же народ, как другие, или совершенно особый народ?

(в % от числа опрошенных в каждом исследовании)

N = 1600 человек

Вероятно, форма и контекст цитированных выше вопросов о «духовной самобытности» и сравнение российского человека с «западным» провоцируют респондентов демонстративно противопоставлять себя обобщенным «другим», символически принижая «чужое» и превознося «свое»; в только что приведенном вопросе этот момент заметно сглажен. Но, как мне представляется, еще важнее здесь то, что подобная двойственность, как можно предположить, помогает респонденту в любой ситуации оставаться (чувствовать себя) хозяином положения, которое он как бы волен поворачивать и трактовать то так, то этак. Тем самым он, кроме всего прочего, дистанцируется от интервьюера и повышает свою самооценку, на ходу выправляя статусную асимметрию опросного взаимодействия — отношения человека из «центра» и с «периферии», задающего вопросы и вынужденного отвечать на них. Короче говоря, респонденты здесь компенсируют, видимо, крайне чувствительное для них символическое «неравенство», «несправедливость» и тем самым как бы демонстрируют в миниатюре работу того мифологического комплекса, о котором шла речь в данной статье.

Подытоживая сказанное, коротко опишем, как действует этот символический механизм социальной адаптации (в данном случае — мифологический комплекс «особого пути»). Он соотносит и интегрирует три уровня, плана или кода социальной реальности и коллективных представлений:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Тимур Атнашев - «Особый путь»: от идеологии к методу [Сборник]](/books/1096383/timur-atnashev-osobyj-put-ot-ideologii-k-metodu.webp)