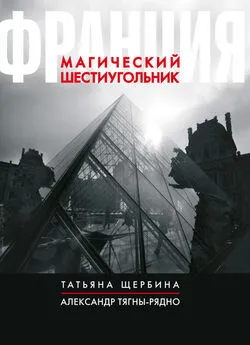

Александр Тягны-Рядно - Франция. Магический шестиугольник

- Название:Франция. Магический шестиугольник

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «TREEMEDIA»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-903788-61-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Тягны-Рядно - Франция. Магический шестиугольник краткое содержание

Франция. Магический шестиугольник - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

У новых писателей (Вирджини Депант, Винсент Равалек, Мари Даррьёсек) нет никакой общности стиля, эстетики. Общее – места, те самые «места отдыха», о которых я говорил. Сегодня объединяют не идеи, а места, в которых люди проводят время. Нынешний мир холоден, геометричен, депрессивен. Его содержание – это прилаживание в нем временно существующей материи. После смерти нет ничего. Как ни странно, из ценностей и установлений прежних эпох выжило всего одно явление: пара, союз двоих (непереводимое французское слово le couple).

– Ваш роман заканчивается утопией, неким выходом из тупика жизни: клоны, приходящие на смену людям к середине следующего столетия. Почему Вы подчеркиваете, что клоны асексуальны?

– Потому что двигатель нашего общества – это ставить палки в колеса нашим желаниям. Если бы было возможно умерить желания и облегчить их реализацию, жизнь стала бы не столь грустной.

– Что доставляет Вам удовольствие?

– Автоматизм. Я начал писать, потому что меня увлекли рифмы, это было в 82–83 году. Механистичности, повторяемости много в детстве: можно сто раз играть в одну игру, повторять одни и те же слова, считалки, сказки, стихи – и никогда не надоедает. Я никогда не работаю над стихами: написалось как написалось, это ближе всего к фотографии. Над прозой, к сожалению, приходится работать. Я не люблю работать, а тем более, зарабатывать деньги.

– В Вашей книге стихов один из эпиграфов – «Поэты – единственные, кто могут не зарабатывать деньги и не казаться при этом смешными». Вы, между тем, много лет работали в науке.

– К счастью, я имею возможность больше не работать.

– Газета «Фигаро» писала, что появилось поколение писателей, которые не только пишут о гнусных вещах, но и говорят о них гнусно. А есть ли для Вас, как для человека, какие-нибудь ценности в жизни?

– Доброта.

«Знаете, я в своем возрасте чувствую в себе больше страсти, чем у наших молодых, я бесконечно путешествую, собираю людей, чтобы с ними говорить, как Иисус Христос, которого я люблю и который во мне тоже воплотился. Я живу с энтузиазмом».

Ален Роб-Грийе известен в России не только своими романами, но и фильмами («Транссибирский экспресс», «В прошлом году в Мариенбаде»). Но прежде всего он, конечно, культовая фигура послевоенных лет, основатель школы «нового романа», до появления Мишеля Уэльбека был последним «скандальным» писателем Франции.

– Господин Роб-Грийе, как Вы оцениваете сегодня «прекрасную эпоху» 50–60-х, Ваши идеи и поиски тех времен?

– В свое время я действительно не отдавал себе отчет в том, что это было счастливое время. Тогда мы только недавно вышли из войны, и в людях была энергия, любопытство, жажда каких-то новых форм, смыслов – то, что постепенно исчезло. Теперь некоторые говорят: надо, чтоб была война, чтоб снова настала эпоха интеллектуализма. Лучше бы ее, конечно, не было, поскольку это была бы очень страшная атомная война.

– Но сейчас идет война, в Югославии.

– Нет, это локальная война. Это другое, чем когда мир перевернулся, когда воевали все и все было разрушено. Германия была в руинах, американские бомбардировки уничтожили немалую часть Франции.

– Американские?

– Да. Через два дня после того, как ушли немцы, американцы сровняли с землей маленький город в Нормандии, рядом с которым я живу. По ошибке: они подумали, что немцы, может быть, вернутся, а туда, наоборот, только что вернулись местные жители. Все погибли. Так американцы ведут войны.

Они полностью разбомбили и город, в котором я родился, Брест, это большой город, частично разбомбили Кан. Но что поразительно: после столь разрушительной войны оказалось, что Париж – не тронут, что центр Ленинграда, несмотря на блокаду, – цел, что жизнь может продолжаться!

– И хочется начать сначала, по-новому, и это новое Вы и Ваши коллеги сумели найти?

– Это было не так ново, как казалось французской публике. Она восприняла это как нечто неслыханное лишь потому, что не читала Фолкнера, Джойса, Кафку, Борхеса. Клода Симона читали как нечто странное до тех пор, пока не прочли Фолкнера и не увидели в нем предшественника. А французская критика писала, что мы зачеркнули прошлое и начали с чистого листа. Что нас объединяло: Симона, Саррот, Беккет, Дюрас – мы продолжали определенную литературную традицию. Как можно было объяснить критикам, что литература изменилась, потому что изменился мир! Нас упрекали в том, что мы не пишем как Бальзак, с тем же успехом можно упрекать в этом Достоевского, Пруста, Камю. Но жаловаться тут трудно, поскольку именно благодаря этим разгромным статьям, где нас называли чуть не убийцами, мы и стали знаменитыми. Я считаю, что литература, появившаяся в середине шестидесятых, была революционнее того, что мы делали в пятидесятых, но скандалов с ней связано гораздо меньше, поскольку люди стали привыкать к мысли, что все меняется.

– Сегодня Вы просто классик, и пишут о Вас, вероятно, исключительно с пиететом?

– Что Вы! Недавно со мной была часовая передача по телевидению, так после нее «Обсерватэр» разразился целой страницей оскорблений в мой адрес, как будто на дворе 50-й год. Но что важно: мы сформировали поколение. Ведь искусство формирует публику, а не наоборот. Я вспоминаю, как был на конгрессе в Ленинграде, в котором участвовали и молодые, Аксенов, Евтушенко, но в основном – ортодоксальные советские писатели. И вот одна такая писательница, не знаю ее имени, сказала в своем выступлении, что после выхода ее романа читатели были недовольны его концовкой и чем-то еще, в связи с чем она переписала роман согласно их пожеланиям. Это же абсурд! То, что я делал в качестве руководителя издательства «Les editions de minuit» в течение тридцати лет, – я давал авторам полную свободу. Большинство издателей стремятся нормализовать текст, убрать из него перехлесты, но я считаю, что не бывает искусства, не выходящего за рамки. Скажем, Дюрас стала Дюрас именно тогда, когда начала публиковаться в моем издательстве, где она смогла писать с абсолютной свободой.

– В чем, по-Вашему, принципиальная разница между Вашей эпохой и сегодняшней?

– Главное сегодня – разочарование, как если бы сама идея преобразования мира – литературой, политикой, искусством, мыслью – исчезла. Молодые писатели скромнее в своих замыслах. И еще – в сегодняшнем мире грустно. Грустно от воцарившегося общего ощущения, что ничего нельзя изменить.

– Читали ли Вы Мишеля Уэльбека?

– Нет, поскольку не смог осилить «Элементарные частицы». Для меня это нечто из области социологии, а не литературы. Там нет материи текста, а лишь разного рода шокирующие суждения о жизни. И что характерно, если раньше, как я уже говорил, искусство формировало публику, то сейчас происходит обратное: искусство следует за запросами публики. Вы знакомы с Уэльбеком?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Громовой - Магический курьер: НЕОФИТ [СИ]](/books/1144427/aleksandr-gromovoj-magicheskij-kurer-neofit-si.webp)