Стюарт Исакофф - Музыкальный строй. Как музыка превратилась в поле битвы величайших умов западной цивилизации

- Название:Музыкальный строй. Как музыка превратилась в поле битвы величайших умов западной цивилизации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ACT, CORPUS

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-091223-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стюарт Исакофф - Музыкальный строй. Как музыка превратилась в поле битвы величайших умов западной цивилизации краткое содержание

Музыкальный строй. Как музыка превратилась в поле битвы величайших умов западной цивилизации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В годы, последовавшие за публикацией этой теории, тема гравитации воспарила фениксом над всей европейской культурой. Она проникла в труды политических обозревателей, которые стали хвалить успешные европейские монархии за их способность притягивать и удерживать в своих руках централизованную власть. Она затронула и мир своенравных религиозных философов, добавлявших в свои трактаты немного ньютоновского лоска с помощью формулировок типа “‘скорость веры”, а также высчитывавших числовое соотношение между максимально возможным земным счастьем и небесным блаженством. Композитор Жан-Филипп Рамо объяснил взаимное притяжение тонов в созвучии – и мгновенно был прозван “Ньютоном от музыки”. Короче говоря, влияние Ньютона на окружающий мир было столь широким, что после его смерти пошли разговоры о том, не вести ли теперь летоисчисление с 1642-го – года его рождения.

Однако в бытность Лукасовским профессором в Тринити он слыл человеком, чьи занятия – а порой и поведение – частенько вызывали непонимание. Духовные поиски – это всегда сугубо личная история, особенно если выпало жить в городе, граждан которого сам Карл I критиковал за чрезмерное пристрастие к кабакам и студенческим связям с “женщинами дурного сословия и не менее дурной славы”. Главный соперник Ньютона, Роберт Гук, активно отдавал дань кембриджским традициям в барах и тавернах, а также имел сразу несколько любовниц, включая собственную племянницу и подопечную Грейс – более того, с завидным архиваторским пылом документировал в дневнике каждый свой оргазм. Ньютон же пребывал во власти страстей иного рода. Вслед за своим современником, поэтом Джоном Мильтоном, воспевшим “Возвращенный рай” через отрицание земных соблазнов, он по-монашески прилежно искал другой источник утерянного блаженства – тот самый, которым когда-то владели древние маги и пророки. Его буквально сжигало изнутри стремление заново открыть загадочный, незримый порядок Вселенной.

Так что, продиктовав домашние задания, Ньютон убегал в дальний угол Большого двора колледжа со скоростью корабля, стремящегося успеть переждать шторм в порту. Там, под сенью величественной церкви Святой Троицы, располагались его покои, а рядом – скромный деревянный домик, который ученый приспособил под лабораторию. В его тесных стенах Ньютон изыскивал новые способы объяснения чудес природы.

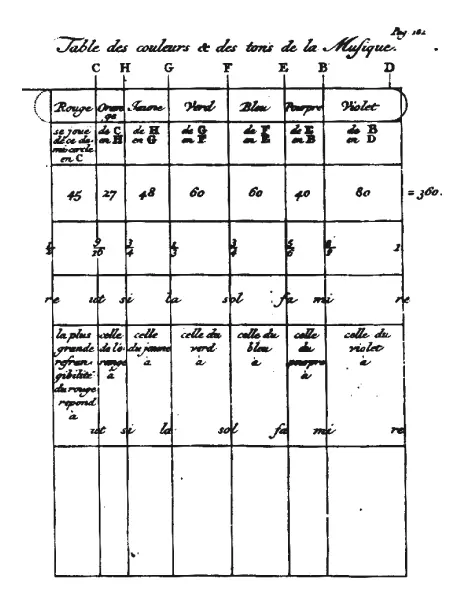

Изучая одновременно оптику, библейские откровения, алхимию и движение небесных тел, он пытался нащупать нить, которая связывала бы их друг с другом. Прорывом здесь стал анализ поведения света, пропущенного через призму, – Ньютон попросил своего помощника тщательно рассчитать расстояние между самыми яркими цветами, и кое-что в их расположении привлекло его внимание. Соотношения между цветами в спектре напоминали пропорциональные “расстояния” между звуками в музыкальной гамме.

Спектральная таблица Ньютона, в которой сопоставляются цвета и музыкальные ноты. Из “Элементов философии Ньютона” Вольтера (1738)

Для Ньютона это открытие означало важную веху на пути к познанию того эфира, который, по его мнению, управлял природными силами. Однако его сравнение естественных цветовых градаций в радуге с основными структурными элементами музыки таило в себе одну мучительную неувязку – ту самую, которую, несмотря на многовековую историю споров и обсуждений, так и не смогли решить лучшие умы его поколения. Этот парадокс музыкального строя интриговал Ньютона еще со студенческой скамьи, а вместе с ним и других философов, теологов, математиков и музыкантов – ничуть не в меньшей степени, чем, скажем, проблематика движения планет или причины, по которым происходят приливы и отливы.

В его основе лежал обманчиво простой вопрос: существует ли в природе некий закон для мелодии и гармонии – такой же, как для лучей света? В средневековых университетах вслед за древними греками утверждали, что да, существует, и преподавали музыку как своего рода незримую архитектуру, порождение божественной логики. “Никакая наука не может быть совершенною без музыки, – писал средневековый энциклопедист Исидор Севильский. – Ибо и сам мир, говорят, составлен из некой гармонии звуков” [3] Перевод с латыни Л. Харитонова.

.

Музыкальные тона – это колебания: струн, приведенных в движение перышком или смычком, полых труб, вздрагивающих от дуновения воздуха, колоколов, в которые вдохнуло звук прикосновение язычка. Эти колебания путешествуют в пространстве и достигают нашего слуха, который воспринимает их как комбинации высоких и низких звуков – их переплетение может быть как приятным, так и неприятным на слух. Древним мудрецам созвучия – то есть сочетания двух или более одновременно звучащих нот – казались приятными слуху (и духу) лишь тогда, когда образующие их колебания соотносились друг с другом в достаточно простых, мыслимых божественными математических пропорциях. Эвфония – то есть благозвучие – имела свое числовое выражение.

Сегодня, как и в древние времена, мы слышим волшебную гармонию там, где колебания двух нот образуют друг с другом одну из этих простых пропорций: например, если частота верхнего звука вдвое больше частоты нижнего, или если они относятся друг к другу как 3 к 2. Тона, находящиеся в подобном соотношении, называются консонансами. Они транслируют ощущение законченности, неизбежности, ибо очевидно подходят друг другу.

Возьмем хорошо известную гамму: до-ре-ми-фа-соль-ля-си-до. Верхнее и нижнее до в отрыве от остальных нот непринужденно сливаются воедино – как будто одно является продолжением другого. Те же самые взаимоотношения будут между двумя ре, ми или фа, взятыми одновременно. Во всех перечисленных случаях верхний звук (находящийся ровно на октаву выше нижнего) колеблется вдвое быстрее. Теперь возьмем одновременно до и соль (пятую ноту гаммы, начинающейся с до). В этом случае верхний звук будет колебаться трижды на каждые две вибрации нижнего – и человеческое ухо порадуется их дружественному союзу.

На протяжении столетий эти слуховые ощущения служили ярким подтверждением непреложного природного закона гармонии, принятого на веру и теологами, и музыкантами. Но по мере развития музыки появлялась целая палитра более сложных гармоний и прихотливых звукосочетаний, кроме того, возникли музыкальные инструменты с фиксированной настройкой (такие, как лютни или фортепиано). И вдруг выяснилось кое-что абсолютно неожиданное: в этих условиях привычные гармонические формулы стали давать сбой.

Оказалось, что действительно можно настроить струны фортепиано (или его предшественника – клавесина) так, чтобы какая-либо одна из этих формул идеально соблюдалась на всем его диапазоне: скажем, чтобы до неизменно звучало “в лад” с любым другим до, а ре – с любым другим ре. В самом деле, нетрудно было добиться того, чтобы соответствующая струна вибрировала с вдвое большей частотой по отношению к ее тезке, располагающейся чуть ниже на клавиатуре. Получалось, однако, что тона, необходимые для создания этих идеальных соотношений “2 к 1”, отличались от тех, что были нужны для столь же идеальных соотношений “3 к 2”. Можно было удостовериться, что все октавы (от одного до до другого) звучат чисто – но это автоматически означало, что все квинты (от до до соль или от ре до ля), наоборот, оказывались “грязными”! Таким образом, эти и другие проверенные временем музыкальные пропорции напрочь отказывались сочетаться друг с другом – и чем шире был диапазон инструмента, тем жестче и резче получались созвучия в его удаленных от центра регистрах – как будто в самом музыкальном пространстве произошло некое странное искривление.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Елена Вихрева - Акелдама - кровавое поле битвы [СИ]](/books/453850/elena-vihreva-akeldama-krovavoe-pole-bitvy-si.webp)