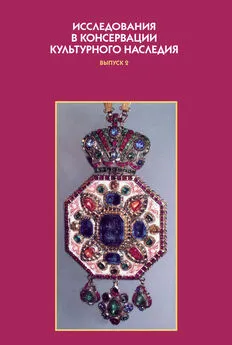

Array Коллектив авторов - Исследования в консервации культурного наследия. Выпуск 2

- Название:Исследования в консервации культурного наследия. Выпуск 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Индрик»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-006-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Коллектив авторов - Исследования в консервации культурного наследия. Выпуск 2 краткое содержание

Исследования в консервации культурного наследия. Выпуск 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Эти идеи, несмотря на прошедшие тогда острые дискуссии и резкие выступления оппонентов, постепенно стали овладевать умами специалистов различных организаций отечественной реставрации. Таким образом, конференция 1968-го определила в нашей стране движение в сторону научно-реставрационной деятельности, во главе которого встала Всесоюзная лаборатория, ныне Государственный научно-исследовательский институт реставрации. И в дальнейшей деятельности организации, как в области практической реставрации, так и в разработке теории и методологии (на конференциях и семинарах по вопросам целей, задач, границ и конечного результата реставрации), краеугольным камнем реставрационной этики оставалось сохранение «памятника во всем богатстве его подлинности», как это определено Венецианской хартией 1964 г. [3].

В последние полтора десятилетия в связи с переходом реставрационной отрасли на рыночные формы деятельности, с заменой многих государственных реставрационных учреждений частными фирмами, обществами закрытого типа и обязательным выбором исполнителей работ только через так называемый тендер, все более стало проявляться стремление к поновительству ради возобновления памятников истории и культуры в сомнительном «первоначальном виде». Этой тенденции подвержены как заказчики, так и исполнители (часть из которых не имеет реставрационной аттестации).

В результате все чаще стали происходить повреждения и утраты национального наследия – и архитектурных памятников, и произведений, хранящихся в музеях и поступающих на антикварный рынок. Наиболее известными примерами последних лет являются работы со многими памятниками Москвы [4] и Санкт-Петербурга. Среди московских примеров – Царицыно, монумент В. И. Мухиной «Рабочий и колхозница» [5]. А в Санкт-Петербурге (судя по публикациям) – уничтожение в процессе реставрации части Зимнего дворца Елизаветы Петровны (построенного в 1755 г. архитектором Растрелли), мешавшей проезду грузовых машин. Как сообщается в прессе, «в этом дворце жила сама Елизавета, позже здесь принимал присягу Петр III, а в Тронном зале дворца Фальконе работал над моделью Медного всадника».

Так же удручающе, по сообщениям прессы, складывается ситуация с бывшим дворцом генерала-полицмейстера Чичерина, построенного архитектором Чевакинским во 2-й половине XVIII в., позднее перестроенного Стасовым и Гребенкой. В нем «жили Грибоедов, Кюхельбекер, Кваренги, помещалось Благородное собрание, шахматный клуб, а после 1917 г. Максим Горький основал в этих стенах Дом искусств, приютивший Гумилева, Мандельштама, Ходасевича, Зощенко, Пяста…» Это знаменитое здание в настоящее время значительно перестраивается [6]. То же мы можем сказать и о других архитектурных памятниках – зданиях, поступивших в частные руки, церквях, переданных в разных городах и селах страны для служебных нужд и восстанавливаемых без контроля специалистов, а также о произведениях живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, выходящих на антикварный рынок.

Поднять все проблемы, касающиеся нашей отрасли, практически невозможно в одном докладе. Надеюсь, они будут рассмотрены во многих докладах на нашей конференции. В своем выступлении мне хотелось бы затронуть две проблемы, по-своему связанные между собой. Первая касается отношения к поздним дополнениям или наслоениям на памятниках прошлых веков, будь то поздние слои живописи на иконах, пристройки церквей или дополнения на произведениях прикладного искусства и скульптуры. Вторая проблема заключается в распространении и внедрении в реставрационную деятельность современных рыночных «категорий ценностей», которые определяют уровень и качество выполнения работ. Казалось бы, эти темы в свое время получали неоднократно соответствующие оценки.

По первому вопросу в одиннадцатом параграфе Венецианской хартии сказано: «Наслоения разных эпох следует сохранять, поскольку единство стиля не является конечной задачей реставрации. Если памятник носит черты разных эпох, удаление одного из наслоений может быть оправдано в исключительных обстоятельствах и в том случае, если удаляемые детали не являются ценными…» [7].

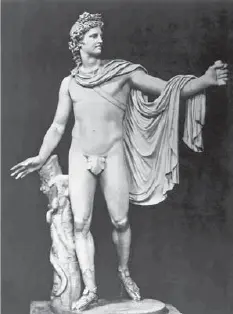

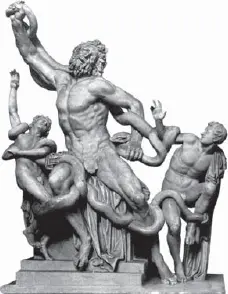

Для обсуждения этого вопроса я хотел бы остановиться на реставрации произведений античного искусства. В значительной мере это определяется тем, что восстановительные работы, проводимые именно с ними в течение прошедших пяти веков, являлись своеобразным полигоном по разработке и внедрению современных этических принципов и методов научной реставрации. Наиболее разительные примеры дают нам судьбы шедевров мирового значения, к каким относятся статуи Аполлона Бельведерского, Лаокоона и Бельведерский торс. Известно, что статуя Аполлона Бельведерского была найдена в последние годы ХV в. в развалинах древнего Анциума и принадлежала Джулиано делла Ровере (ил. 1), Лаокоон найден в 1504 г. (ил. 2) и несколько позднее был обнаружен Бельведерский торс (ил. 3). Эти статуи в свое время получили высочайшее признание и поступили по настоянию папы Юлия II в собрание Ватикана. Сохранилась легенда, согласно которой скульптура Лаокоона была найдена при раскопках терм Траяна, там, где за 1400 лет до этого ее видел Плиний старший, оставивший об этом запись в своем труде. При перевозке ее в папский дворец все колокола Рима гремели в честь этого шедевра античности. Микеланджело, получивший к этому времени уже широкое признание и создавший знаменитую «Пьету» и «Давида», по распоряжению папы Юлия II собрал фрагменты разбитых статуй, восполнил на статуе Аполлона обе руки от локтей и мелкие утраты (нос и т. д.), а на Лаокооне – руки героев, фрагменты змей и др. Эти статуи были помещены в нишах папского Бельведера, ими восхищались многие жители Рима и приезжавшие со всей Европы путешественники. С них в течение последующих пятисот лет и до нашего времени изготавливались слепки, мраморные и бронзовые копии, которые заполняли дворцовые и парковые территории всех европейских правителей (в том числе территории Лувра, Версаля, Зимнего дворца, Петергофа и т. д.), их рисовали, на них учились и ныне учатся создавать произведения искусства все европейские художники.

Ил. 1. Аполлон Бельведерский. Эллинистическая копия с греческого оригинала скульптора Леохара (IV в. до н. э.) после восстановительных работ Микеланджело и Монторсоли. Мрамор. Музеи Ватикана, Рим. Фото конца ХIХ в.

Ил. 2. Лаокоон. Предполагаемая копия эллинистического оригинала после восстановительных работ Микеланджело и Монторсоли. Мрамор. Музеи Ватикана, Рим. Фото начала ХХ в.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: