Василий Ключевский - Чутье современности. Очерки о русской культуре

- Название:Чутье современности. Очерки о русской культуре

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00180-677-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Ключевский - Чутье современности. Очерки о русской культуре краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Чутье современности. Очерки о русской культуре - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ключевский читал курсы лекций в Александровском военном училище (1867–1883), Московской духовной академии (1871–1906), на Высших женских курсах (1872–1888), в Московском университете (1879–1911), в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1900–1910)… Нередко выступал безвозмездно с публичными лекциями и речами (в пользу голодающих, пострадавших от неурожая, в пользу Московского комитета грамотности, а также по поводу юбилейных дат). В них он касался проблем нравственности, милосердия, воспитания, образования, истории русской культуры.

Сохранилось много свидетельств о лекционном мастерстве Ключевского, музыке его речи, богатстве интонаций и фразировке, артистическом перевоплощении на кафедре в зависимости от рассказываемого сюжета, увлекательности русского языка и чеканности выражений. При этом он говорил всегда неторопливо, что позволяли студентам записывать лекции почти слово в слово.

Александровское военное училище в 1905 году. Москва

Художница Е.Д. Поленова записывает в дневнике: «Сейчас возвратилась с лекции Ключевского. Какой талантливый человек! Он читает теперь о древнем Новгороде и прямо производит впечатление, будто это путешественник, который очень недавно побывал в XIII–XIV вв., приехал и под свежим впечатлением рассказывает все, что там делалось у него на глазах, и как живут там люди, и чем они интересуются, и чего добиваются, и какие они там…»

Композитор С.Н. Василенко вспоминал, как ему предложили сходить на лекцию в Московский университет: «Я пошел в аудиторию филологического факультета. Аудитория была действительно битком набита студентами, как зал на концерте Собинова. Вышел скромный, небольшого роста профессор, с седеющими волосами, в черном застегнутом сюртуке. Зал словно вздохнул, заволновался: это был Ключевский. Он начал читать тихим голосом, как будто нехотя. Через некоторое время преобразился: будто стал выше ростом, голос окреп, воспроизводимые им образы делались все ярче, и перед нами явственно возникли картины седой старины. Ключевский читал об эпохе Ивана Грозного. Это была не лекция, даже не захватывающий роман, а что-то, чему нет названия, – гениальное отображение ушедшей жизни. Кончилась лекция. Василий Осипович снова превратился в скромного, застенчивого человека, осторожно сходящего с кафедры под неистовый грохот аплодисментов всего зала».

Художник А.М. Герасимов вспоминал: «Василий Осипович – сухонький старичок в черном сюртуке, гладко причесанный, с маленькой седой бородкой, в очках, за которыми поблескивают мудрые глазки, обычно читал лекции, стоя за пюпитром, точнее облокотясь на пюпитр. Говорил он так ярко и убедительно, точно сам был очевидцем давно прошедших событий или лично был знаком с Борисом Годуновым и Шуйским, с Варлаамом и Самозванцем. Русская история в его изложении будто прямо входила к нам в Школу живописи. Особенно мне запомнилось его описание «Утра Алексея Михайловича» и «Смутного времени». С воодушевлением рассказывал он о Петре I. Не забуду его слов: «История – это фонарь в будущее, который светит нам из прошлого». Когда Шаляпин репетировал партию Бориса Годунова, он обращался к Василию Осиповичу за консультацией и, как известно, пришел в восторг от его рассказов и диалогов».

Лекции Ключевского изобиловали афоризмами и экспромтами, которые не готовились заранее, а возникали вдруг, спонтанно, сопутствуя ему, и когда он стоял за профессорской кафедрой, и когда выступал на очередном юбилее, и в беседах повседневной жизни.

Василий Осипович прославился также мастерством создания «исторических портретов» (Сергия Радонежского, Ульяны Осоргиной, Ф.М. Ртищева, царя Алексея Михайловича, императора Петра I, В.В. Голицына, Н.И. Новикова, Н.М. Карамзина…) Его причисляли к подлинным «учителям психологии» наряду с крупнейшими писателями XIX века. По убеждению Ключевского, художественное произведение должно быть «отзвуком ценного общечеловеческого или, по крайней мере, национального мотива». Он подметил, что в творчестве А.С. Пушкина «впервые обозначился и духовный облик русского человека», а М.Ю. Лермонтов запечатлел «господствующий тип» русской жизни. Ключевский воссоздает национальные особенности истории России XVIII–XIX веков на основе родословных литературных героев (статьи «Евгений Онегин и его предки», «Недоросль Фонвизина»). Подчас и саму историческую науку историк склонен рассматривать лишь в качестве развернутого комментария к литературе, единственно способной создать целостную картину прошлого, где ход повествования, слова и поступки действующих лиц в соответствии с жизненной правдой изнутри определяются нравственным смыслом. В письме к А.Ф. Кони он утверждал, что «история нашей эпохи» невозможна «без И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского и т. д.»

Уделяя русской культуре большое внимание в своем творчестве, Ключевский часто писал и говорил о русских историках, писателях, художниках. Его перу принадлежат статьи о Татищеве, Болтине, Карамзине, Погодине, Грановском, Забелине, о своих учителях – Сергее Соловьеве, Буслаеве, Тихомирове…

В год 900-летия Крещения Руси (1988) на торжественном акте в Московской духовной академии Ключевский выступил с речью «Содействие Церкви успехам русского гражданского права и порядка». Он говорил, что Церковь не вмешивалась в дела государства, но государство само вовлекало ее в свои дела. Церковь помогала государству в устройстве благотворительности, в защите слабых и угнетенных, в поддержке общественного благочиния и семейного благонравия.

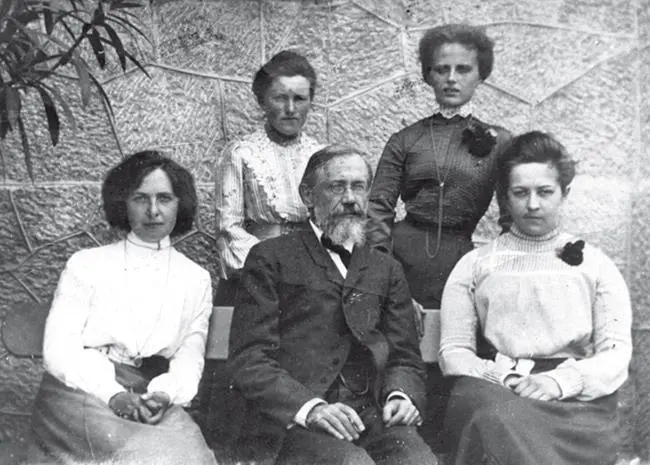

Василий Ключевский со слушательницами Высших женских курсов

В голодный 1902 год Ключевский прочитал в пользу голодающих публичную лекцию «Добрые люди древней Руси», в которой рассказал о благотворительной деятельности «отдельных лиц, которые продолжали светить из своей исторической дали».

И подобных выступлений было множество. Писательница Р.М. Хин-Гольдовская записывает в дневнике: «Слушала лекцию Ключевского «Два воспитания – семья и школа». Ключевский – замечательный лектор. Он обладает особенным даром рассказывать даже известные вещи так, что в воображении вдруг оживает целая эпоха, о которой в памяти под грудой других воспоминаний хранились какие-то обрывки… Сегодня он говорил о древнерусской семье. И как говорил! Прямо поэма».

Высказанные в афористической форме мысли историка повторялись из уст в уста, распространялись, входя, таким образом, в общий обиход. Правда, порой при этом забывалось, кто первым их произнес. Так случилось и с заключительными словами статьи «Два воспитания»: «Было бы сердце – печали найдутся».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: