Александр Филоненко - Теоэстетика. 7 лекций о красоте

- Название:Теоэстетика. 7 лекций о красоте

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:М.

- ISBN:978-5-907457-42-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Филоненко - Теоэстетика. 7 лекций о красоте краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Теоэстетика. 7 лекций о красоте - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Конечно, православная традиция – это традиция, которая непосредственно примыкает к теоэстетике. Это совсем не новая тема в православии. Достаточно вспомнить «Добротолюбие», которое правильнее переводить как «Красото-любие» (греч. «Φιλοκαλία»). Одним из напоминаний о том, что тема красоты в православии вовсе не новая, а традиционная, исходная для христианского богословия вообще, являются работы Оливье Клемана [7] Оливье Клеман (1921–2009) – французский православный богослов, историк, выдающийся популяризатор православия.

. Например, на русском вышла его книга «Отблески света. Православное богословие красоты» [8] Clément Olivier. Sources: Les mystiques chrétiens des origines, Stock, Paris, 1982. Русское издание: Клеман О. Отблески света: православное богословие красоты. М.: ББИ, 2004.

. В то же время теоэстетика – это живое начинание, которое расцвело в разных конфессиональных традициях: в католическом богословии, протестантском и православном. В этой области вырисовывается некоторое общее поле разговора и встречи.

Для начала стоит сказать пару слов о красоте и ее положении в современном знании.

Богословие – это такое дело, которое требует решимости и понимания, с чего начинать. Богословствовать начинают по-разному. Максима, которая принадлежит Бальтазару, заключается в том, что три великие трансценденталии – истина, добро и красота – в некотором смысле можно понять как три начинания богословствования. Можно первым ставить вопрос об истине, можно – вопрос о благе. Точка отсчета богословствования Бальтазара – в наблюдении, что богословы подозрительным образом давно не начинали с красоты.

В 60-е годы, когда Бальтазар сделал это наблюдение, красота оказалась потесненной из сферы систематического богословия. Конечно, о красоте говорили, но с нее не начинали, – а Бальтазар предпринял попытку с нее начать. Поэтому вопрос, который мы будем обсуждать, – собственно говоря, почему опыт встречи с красотой является первым богословием, и в каком смысле это так?

Надо сказать, что для меня тема красоты существенно связана с темой богословия общения или евхаристического богословия, темой глубокой и актуальной. Как-то так получается, что, с одной стороны, христианская жизнь центрирована Евхаристией, и когда мы пытаемся посмотреть на нашу жизнь по-христиански, то, казалось бы, мысль о ней должна развиваться исходя из опыта Евхаристии, опыта благодарения. Однако, с другой стороны, практически оказывается, что богословия, которое бы развивалось из опыта благодарения, почти не существует. И если мы будем пытаться посмотреть на богословие как богословие евхаристическое, то обнаружим, что теоэстетика занимает там принципиальное место.

Вопрос остается – каким образом мы можем описать богословие, которое начинается, во-первых, с опыта красоты, и во-вторых, с опыта благодарения? Это два больших вопроса, которые я попробую далее развить.

В ХХ веке так вышло, что понятие «красота» ушло даже из языка эстетики. Оно было изгнано, и вместо слова «красота» пришли какие-то другие, казалось бы, соразмерные ему понятия. Красота сегодня отстраняется в сторону посредством понятия «интересное». Обычно говорят так: в конце концов, красота – это наша субъективная иллюзия, это наша конструкция, это что-то внутри нас. А как только человек думает, что красота – это конструкция, то она перестает быть красотой. В красоте есть простое неотменимое свойство: красота таинственным образом приходит к нам и уходит от нас, когда мы не ждем. Очень важно, что красота есть нечто приходящее и никак не подчиняющееся нашим условиям. Это очень трудно объяснить в эпоху, когда конструктивизм стал просто здравым смыслом. Сегодня во всей социальной, политической теории, в гуманитарных науках – всё, что мы изучаем, есть конструкт. Человек конструирует, человек проектирует, человек достигает – и вдруг обнаруживается красота как то, что ведет себя как хочет.

Аргумент против конструктивизма применительно к красоте – это, к примеру, некоторые иллюзии, которые вызывают у нас чувство радости . Если бы все, что человек считает прекрасным, было бы лишь его конструктом, нужным ему для того, чтобы справиться с опасностями и вызовами мира, то тогда на любые внезапные иллюзии наш мозг всегда реагировал бы чувством тревоги. В самом деле: вот, мы привыкли, освоились в этом мире, достигли какого-то уюта, все расставили по местам – и вдруг приходит нечто, что ломает и опрокидывает мое представление. Казалось бы, чувство, которое сопровождает этот опыт, должно быть чувством тревоги. Чаще всего это так, однако оказывается, что бывают такие объекты, которые вызывают у нас радость. Нас обманывают – а мы радуемся, и мы хотим проверить еще и еще, проверяем – да, точно обманывают! То есть некоторые иллюзии работают так, что обманывают нас снова и снова.

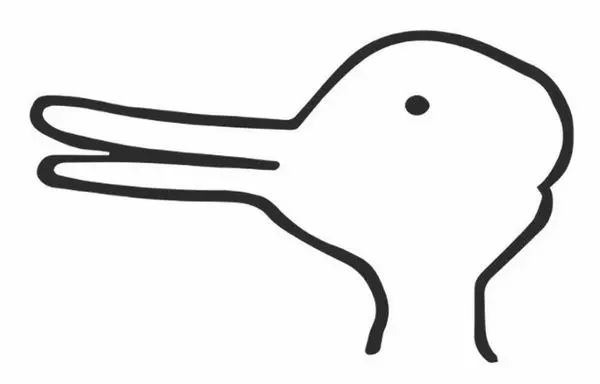

Что изображено на этой картинке?

Это означает, что в нашем мозгу есть класс вещей, которые, ломая наше представление о себе, вызывают радость. Где-то в этом классе вещей находится красота. Но мы пока еще говорим не о красоте, а вообще о той сфере человеческого опыта, в которой мозг обманываться рад . Оказывается, что счастливыми нас делают вещи, которые опрокидывают наши представления. На этом построены целые феномены культуры. Когда мы говорим, что культура – это наша защита от страха, то это не совсем так. Все-таки культура – это еще и радость от встречи с тем, что больше наших представлений .

Мы подбираемся к красоте, но еще не подобрались – потому что больше наших представлений могут быть, например, другие представления. Получилось так, что главной философской картинкой ХХ века, как ни крути, стала картинка «утка и кролик». Не было ничего более сложного в философии ХХ века, чем эта картинка. Ее использовали почти все философы, чтобы объяснить совершенно разные классы идей.

Когда человека спрашивают, что нарисовано, он говорит: «Кролик», а второй человек ему говорит: «Нет, утка». И через какое-то время первый человек уже видит утку, а второй – кролика. Интересно, что почти никто не говорит, что видит просто линию и точку. Если человек об этой картинке говорит: «Линия и точка», это считается одним из признаков психического расстройства.

Почему этот феномен оказался так важен? В ХХ веке и гештальт-психологи строили экспериментальные проекты, чтобы исследовать подобные явления, и Витгенштейн [9] Людвиг Витгенштейн (1889–1951) – выдающийся австрийский философ, представитель аналитической философии. См.: Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М.: «Канон+», РООИ «Реабилитация», 2011; Витгенштейн Л. Философские исследования. М.: АСТ: Астрель, 2011.

по-своему их изучал, и логики по-своему – но всех в этой картинке интересовала одна вещь. Когда нам кажется, что мы воспринимаем реальность и легко отвечаем на вопрос, что мы видим, – оказывается, что мы видим обычно не то, что есть, а то, что мы проецируем . Если кто-то сначала спроецировал кролика, то он говорит: «Кролик». И хорошо еще, если есть рядом другой человек – если его нет, то я с этим кроликом так и умру. Но есть другой человек, и он говорит, что видит на этой картинке утку. Интересно здесь не то, что можно двумя способами видеть реальность (это уже даже неприлично обсуждать), а то, что нельзя видеть сразу две картинки одновременно . Даже если ты знаешь, что здесь есть и кролик, и утка, – нельзя одновременно видеть и кролика, и утку. Психологи это доказали; они даже измеряли время, которое требуется мозгу для переключения с одной картинки на другую.

Интервал:

Закладка: