Владимир Пропп - Исторические корни Волшебной сказки

- Название:Исторические корни Волшебной сказки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Лабиринт

- Год:1998

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Пропп - Исторические корни Волшебной сказки краткое содержание

Впервые знаменитая дилогия о волшебной сказке выходят в свет как единое (по замыслу автора) произведение. Обширные комментирующие статьи, библиография, именной указатель, указатель персонажей превращает книгу в учебное и справочное пособие по сказковедению, а необычайно широкий охват гуманитарного материала, глубина его освоения и доходчивый стиль изложения давно ввели составляющие ее произведения в общемировой культурный фонд современного образованного человека.

Исторические корни Волшебной сказки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

53 E.М. Мелетинский. О структурно-морфологическом анализе сказки // "Тезисы докладов во Второй летней школе по вторичным моделирующим системам", с. 37; E.М. Мелетинский, С. Ю. Неклюдов, E. С. Новик, Д. М. Сегал. К построению модели волшебной сказки // "Тезисы докладов в Третьей летней школе по вторичным моделирующим системам". Тарту, 1968, с. 166–177. Большая статья этих авторов "Проблемы структурного описания волшебной сказки" печатается в четвертом томе "Трудов по знаковым системам" (Тарту, 1969).

1969 г.

А.В. Рафаева

Методы В.Я. Проппа в современной науке

Мне следовало стать биологом. Я люблю все классифицировать и систематизировать.

В.Я. Пропп[8] Цитируется по воспоминаниям А. Н. Мартыновой ("Живая старина" N 3(7). М.,1995. С. 22).

Плодотворные научные идеи имеют свою судьбу, времена своего расцвета и снижения интереса к ним, вплоть до почти полного забвения, после которого может наступить новый расцвет. Время такого расцвета для структурной фольклористики (заметим, что и для структурализма вообще) наступило в 60-х — первой половине 70-х гг. нашего века, когда под влиянием как успехов структурной лингвистики, так и фактически нового открытия "Морфологии сказки" В. Я. Проппа появились работы таких исследователей, как К. Леви-Стросс, А. Греймас, А. Дандис, К. Бремон, E. М. Мелетинский и др.

Нельзя сказать, чтобы в дальнейшем эта область не привлекала внимания ученых; напротив, число работ, так или иначе использующих структурные методы, довольно велико; однако (что отмечают разные авторы, к примеру, Б. Холбек в обзорной части своей монографии "Интерпретация волшебной сказки" [9] Holbek В. Inteipretation of Fairy Tales. FFC 239, Helsinki, 1987. C. 323–389.

) среди этих работ преобладают труды, посвященные исследованию каких-либо частных проблем.

Цель настоящего обзора — дать представление прежде всего о тех исследованиях в структурной фольклористике, которые имеют общетеоретическое значение; а также на некоторых примерах показать, какое влияние оказала "Морфология сказки" на последующее развитие гуманитарного знания.

Клод Бремон, продолжая развивать свою модель, сводит число обобщенных сказочных функций к шести. В его статье 1977 г. [10] Bremon Claude. The morphology of the French Fairy Tale: Ethical model // Patterns in oral litterature, ed. Jason Н., Segal D. - The Hague: Paris: Mouton, 1977 (далее: Patterns).

рассматривается формальная модель анализа и классификации эпизодов волшебной сказки, включающая как синтагматическое, так и парадигматическое рассмотрение последней. В качестве исходного материала взяты 120 французских сказок, относящихся к различным типам по классификации Аарне и Томпсона. Автор предлагает считать функцией не только акцию персонажа, но и вообще любое событие, происходящее с одним или несколькими персонажами, в котором они участвуют как субъекты либо как объекты. Кроме того, модель принимает во внимание, какую роль играет персонаж в определенной таким образом функции.

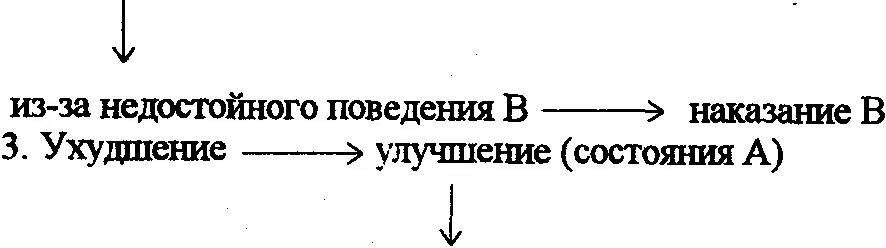

Выделяемые Бремоном в волшебной сказке шесть функций, которые по его мнению обобщают более конкретные функции Проппа, таковы: ухудшение (вредительство с точки зрения жертвы) — улучшение (ликвидация вредительства), недостойное поведение (вредительство с точки зрения антагониста, козни ложного героя) — наказание и, наконец, заслуга (прохождение предварительного или основного испытания) — награда.

Отмечая многочисленные случаи двойного и тройного значения функций, что соответствует двойному морфологическому значению функций в модели Проппа, Бремон в названной статье, как и в более ранних своих работах, отказывается от строго последовательной записи, соответствующей появлению функций в повествовании, и строит структурную схему, где функции связаны между собой причинно-следственными и временными отношениями.

Выделяются следующие базовые схемы:

1. Ухудшение → улучшение (состояния А)

2. Ухудшение → улучшение (состояния А)

благодаря достойному поведению С —> награда С, где А — герой сказки, В — вредитель или ложный герой, а С — помощник или даритель.

Наконец, существует четвертая структура, которая является объединением второй и третьей схемы, то есть включает в себя как награждение дарителя, так и наказание вредителя. Каждая из указанных структур иллюстрируется на примерах сказок; так, примером простейшей цепочки ухудшение — " улучшение может служить один из вариантов сказки "Три брата" (AT 654), [11] Ссылки на нумерацию по классификации Аарне-Томпсона даются по изданию: Thompson S. The Types of the Folktale. FFC № 184. Helsinki, 1973.

где положение отца и трех его сыновей улучшается благодаря тому, что каждый из сыновей за три года учебы в совершенстве овладел каким-либо ремеслом (как отмечает автор, сказки, соответствующие данной простейшей структуре, довольно редки).

Большинство рассматриваемых сказок имеет достаточно сложное строение. По мнению автора, его модель позволяет классифицировать сказки в зависимости от вида и сложности построенных таким образом структурных схем; эта модель пригодна для анализа не только французских сказок, но и всех, где силен этический компонент. [12] См. комментарий К.Бремона к статье Х.Ясон в том же сборнике (С.133–136), где он предлагает, основываясь на своей теории, схему строения одной из израильских сказок.

X. Ясон в цикле работ, посвященных структуре фольклорных текстов, [13] См. такие ее работы, как: Jason Heda. Ethnopoetry: Fonn, content, function. Linguistica biblica, Bonn, 1977; она же. A Model for narrative structure in oral literature // Patterns.

отталкиваясь от выделения субъекта и объекта в каждом действии или последовательности действий, развивает модель, основанную на анализе повествования по ходам. Для построения этой модели автор выделяет два вида базовых единиц: акция (т. е. действие) и сказочная роль, с помощью которых задается понятие функции. Функция — это единица, состоящая из одной акции и двух абстрактных ролей, героя и дарителя. Каждая из указанных ролей может быть либо субъектом, либо объектом данной акции. Таким образом, функции имеют следующий вид:

функция: Субъект → Действие → Объект,

например,

Даритель подвергает испытанию Героя.

Три функции формируют ход, где каждая из функций получает одно из следующих значений: А — стимул, В — ответ, С — результат. Тем самым сказочный ход предстает в виде следующей таблицы:

Субъект | Действие | Объект | Значение функций

Даритель | подвергает испытанию | Герой | А

Герой | проходит/не проходит испытание | Дарителя | В

Даритель | награждает/наказывает | Герой | С

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Пропп - Морфология волшебной сказки. Исторические корни волшебной сказки [litres]](/books/1060572/vladimir-propp-morfologiya-volshebnoj-skazki-istori.webp)