Борис Дубин - Литература как социальный институт: Сборник работ

- Название:Литература как социальный институт: Сборник работ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:9785444814161

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Дубин - Литература как социальный институт: Сборник работ краткое содержание

Литература как социальный институт: Сборник работ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

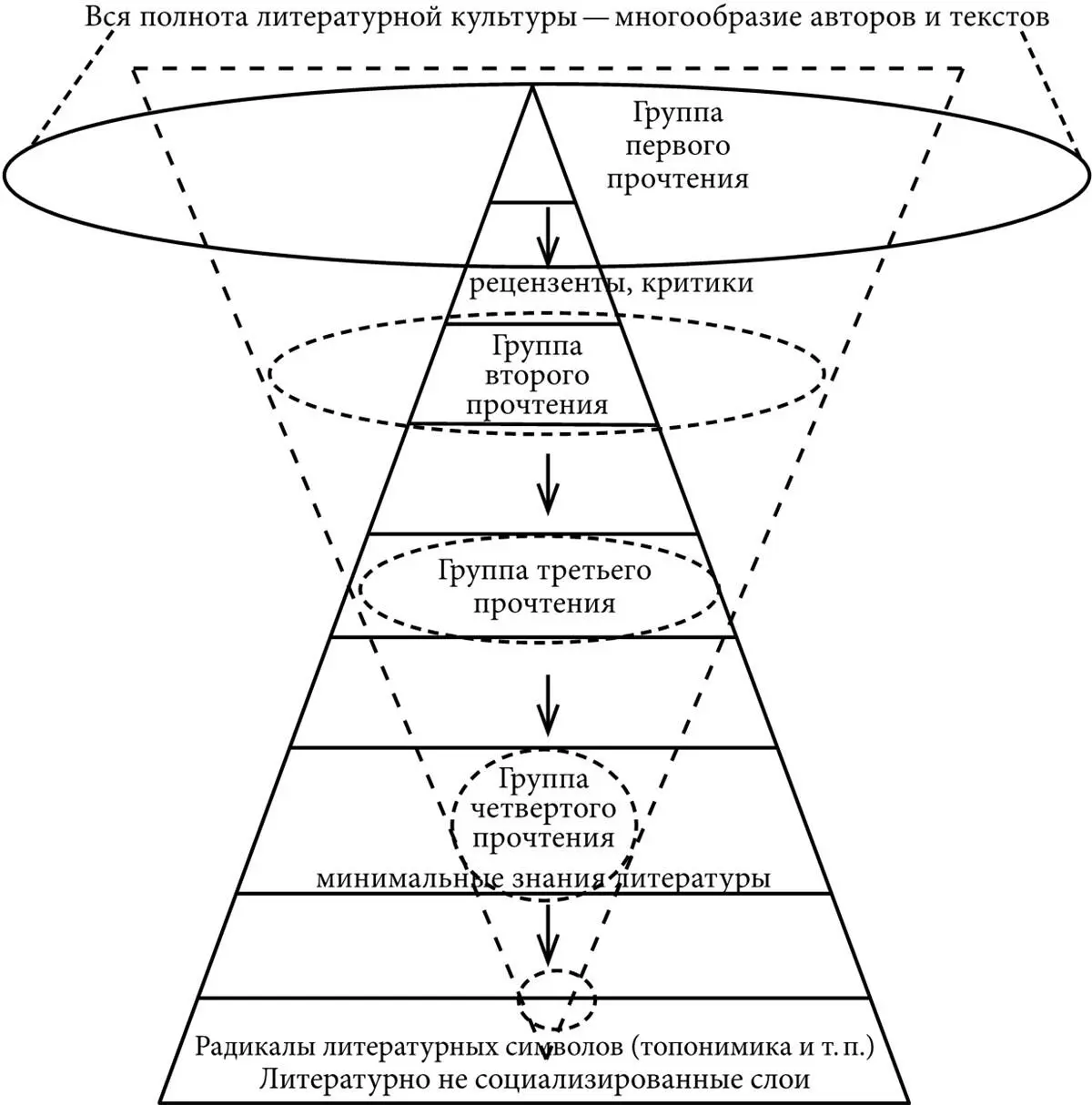

Другая линия анализа открывалась с описанием динамики литературного процесса (как динамики литературной культуры, так и динамики литературной социализации): передача литературных образцов от группы создателей (или первых публикаторов, группы «первого прочтения»), обладающих в идеале самым широким горизонтом истории и многообразия литературных явлений и способов их интерпретации, к группам реципиентов (ориентирующихся на них, но профессионально «не занятых в литературе» или «не занятых литературой», однако обладающих достаточным культурным ресурсом, рефлексивными навыками и воображением, чтобы оценить то, что предлагают группы первого прочтения.

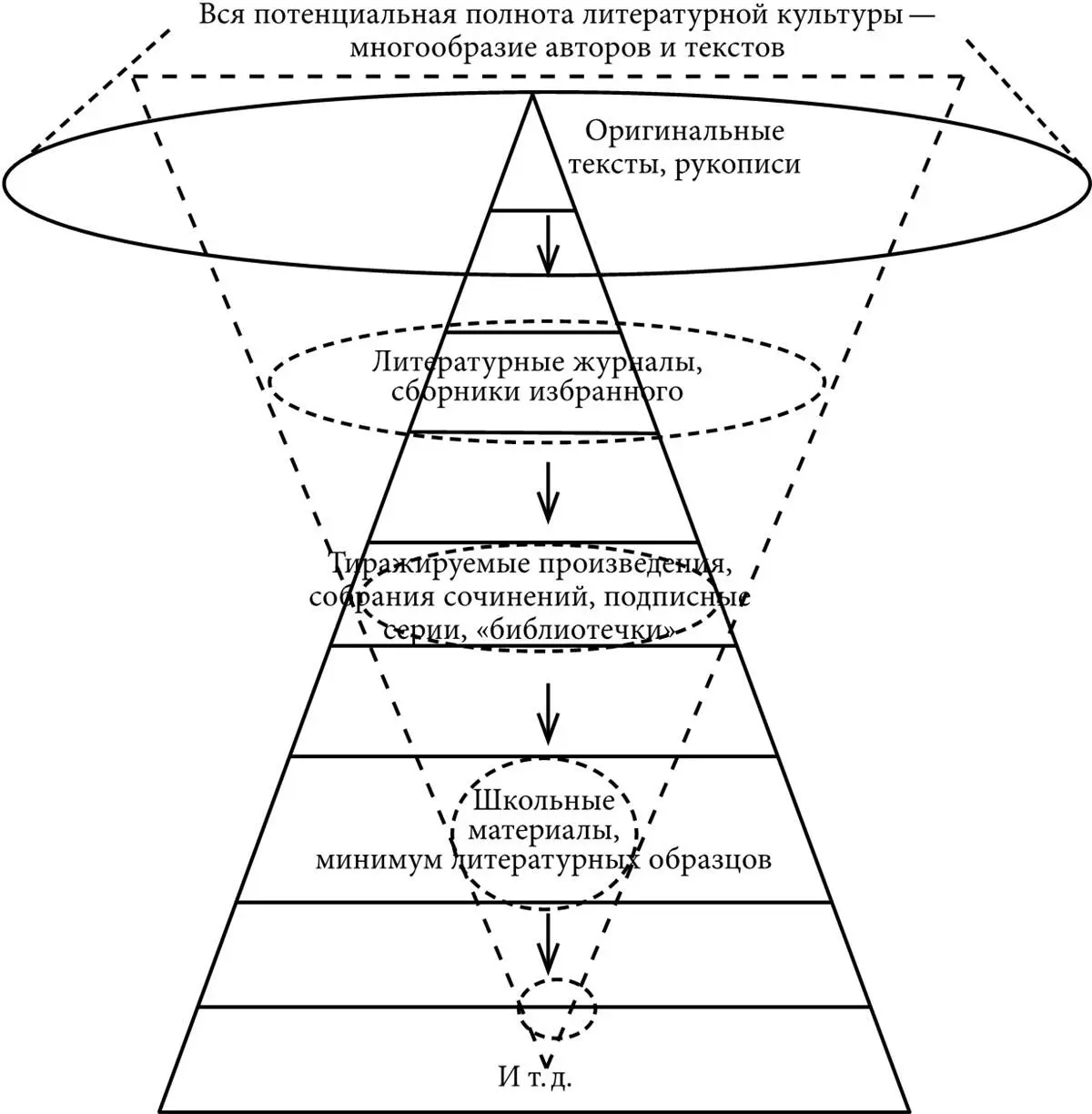

Понятно, что диапазон знаний о литературе условной группы «второго прочтения» будет более ограниченным, нежели у первой. Изменятся и формы репрезентации текстов – это уже не рукописи или первые издания, а тиражируемые, воспроизводимые в другой форме произведения (журнал, который структурирует аудиторию самим фактом регулярного поступления новых произведений, отдельное книжное издание, жанровые антологии, сборники разных авторов и проч.).

Схема 2 . Литературная динамика: социальные группы, селекция и спуск образца

Еще более ограниченными ресурсами обладают группы «третьего прочтения», которые ориентируются на готовые, отмеченные другими социальными инстанциями (СМИ, модой, референтными группами – коллегами, «поп-звездами») формы представления литературы – «избранное», собрание сочинений, «серии» и т. п.

Схема 3 . Литературная динамика: селекция, формы литературных текстов и спуск образца

И так вплоть до полной тривиализации литературного содержания в школьном чтении (романы Дефо или Свифта в переложении для детей, хрестоматии для чтения) и т. п.

Но последовательному упрощению понимания литературности, экспрессивного качества текстов, банализации интерпретаций литературных образцов соответствует нарастание значимости их социального воздействия – тексты частично теряют свое качество индивидуального выражения, творческой фантазии или условности, превращаясь в иллюстрации символических событий «национальной истории», идеологически предписываемые образцы «социального» или «национального» характера, изображения антропологических типов, примеров социального поведения (героичности, предательства, народности) или решения конфликтных ситуаций, дающих стимулы для формирования социального воображения, а стало быть – играющих важнейшую роль в процессах массовой социализации новых поколений или аккультурации немодерных периферийных слоев общества, втягивания их в сферу письменной культуры, их модернизацию.

Моделью для описания этого процесса «спуска образца» стала для нас одна идея из работы А. Моля 10 10 Моль А. Социодинамика культуры. М., 1973.

, в которой прослеживаются изменения тематических мотивов в искусстве (например, трансформации или рутинизации семантики золота как света вечной истины и божественной энергии в византийских иконах в элементы королевской эмблематики, эполеты парадного мундира или просто знаки «красивого» и «доброго» / «золотого как небо аи», «золотой души человек» / и вплоть до люрекса в женских кофточках или крапинок на обоях).

Дух рутинного литературоведения страшно мешал, поскольку исследовательская деятельность здесь мыслилась лишь как история литературы, что на практике означало разбивку всего материала литературного прошлого на отдельные золотоносные участки – именитых авторов, которых каждый «историк» литературы старался застолбить за собой и не пускать никого другого. Опасность конкуренции вела к тому, что любая новая идея или подход в этом сообществе вызывали скрытую агрессию и неприятие, блокировавшие способность к пониманию. Напротив, наша установка заключалась не в вытеснении или замене традиционного или какого-то более продвинутого варианта литературоведения, а в сочетании с ним, универсалистской надстройке над ним, открывающей другую плоскость рассмотрения – междисциплинарный анализ с привлечением ресурсов и методов возможностей других наук – от экономики до этнометодологии. Другими словами, мы стремились к тому, чтобы уйти от индивидуального копания в источниках и биографических деталях писательской судьбы и сделать исследования литературы коллективным предприятием, немыслимым без кооперации разных ученых и обращения к ресурсам разных специальностей, так как это сегодня имеет место в других социально-гуманитарных дисциплинах или даже в экономике. (Трудно поверить, но еще в конце ХIХ – начале ХХ века даже экономика была скорее описательной наукой о нравах и ценностях и лишь затем стала тем, что она есть сегодня, – высокоформализованным статистическим анализом экономических систем и процессов.)

Очень важны здесь были наши постоянные дискуссии с Мариэттой Омаровной Чудаковой, выдавленной из Отдела рукописей ГБЛ и на какое-то время получившей защиту и крышу у Валерии Дмитриевны Стельмах. В тот момент М. О. и А. П. Чудаковы вместе с Е. А. Тоддесом только что закончили свой знаменитый ПИЛК – том Тынянова 11 11 Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977.

, который, по идее, как нам тогда казалось, должен был возродить или, по крайней мере, стимулировать дискуссии о теории литературы, начатые опоязовцами и русскими формалистами. Именно благодаря жестким спорам с Чудаковой, а затем – опять же благодаря ей, позвавшей нас на Тыняновские чтения, лидером, вдохновителем и организатором которых она стала, мы обязаны расширением и углублением наших знаний о концепциях литературоведения 12 12 Для меня ее человеческое участие и поддержка в самый безнадежный период брежневского застоя (как и ее оптимизм и бойцовский характер) оказались крайне важными, о чем я никогда не забуду.

. Часть работ, которые мы тогда представляли на этой конференции (мы были на первых четырех), я включил в настоящее издание.

Несколько слов для понимания первых, более ранних, кажущихся нарочито усложненными текстов. Сразу скажу – этой нарочитости не было (даже если у нас иногда и возникало желание немного подразнить историков литературы 13 13 Вообще надо признать, что (хотя читатель вряд это почувствует) книжка пронизана внутренним смехом, она вся построена на скрытой полемике с теми, кто для нас представлял рутину догматического мышления. Без этого веселья работа бы не шла, особенно в условиях беспросветной серости начала 1980‐х годов.

). В них постоянно, с некоторой даже избыточностью встречаются понятия «нормативный», «ценности», «институт». Их употребление было связано с внутренней необходимостью всякий раз иметь перед глазами схему социального института. Социальный институт (не следует путать, как часто это имеет место, с социальной организацией) в теории представляет собой устойчивую систему взаимодействия действующих индивидов и групп, складывающихся вокруг определенных «ценностей» (предельных, в смысле несводимых к каким-то другим основаниям или представлениям, в этом смысле – трансцендентных, представлений о благе, общей идее, которая играет регулятивную роль в отношениях людей, не обладая при этом силой внешнего предписания, а являясь лишь образцом для морального или эстетического подражания). В зависимости от теоретического подхода эта система взаимодействия может рассматриваться как совокупность взаимосвязанных социальных ролей, распределение которых и образует «институт», либо как устойчивые, регулярно повторяющиеся социальные взаимодействия. Сама устойчивость этого рода может задаваться и поддерживаться не столько взаимными «интересами» (это грозит кратковременностью неупорядоченных или конвенциональных, договорных взаимоотношений), сколько определенными правилами поведения, которые в свою очередь должны поддерживаться тем или иным видом «права» (обычным правом, традицией, ритуалом, церемониями либо формальными, то есть кодифицированными, рационализированными и письменно закрепленными «законами», «актами», инструкциями, «конвенциями» и т. п., гарантированными другими институтами – судом, полицией, сообществом и проч.). Отдельный элемент этих упорядоченных взаимодействий (все равно, идет ли речь о социальных ролях – социологической парадигме, восходящей к шекспировской идее «мир как театр», а мы лишь марионетки богов или актеры, разыгрывающие написанный не нами спектакль, или о социальных взаимодействиях в смысле подхода Макса Вебера) составляет понятие «нормы», правила поведения, предполагающее определенное толкование и понимание «ценности» , но, в отличие от ценности, заданное и неотделимое от различных коллективных санкций, спектр которых может быть очень широким, в зависимости от характера нарушения нормы и жесткости самого коллектива (от усмешки над маргиналом и чужаком, не знающим, как себя вести в приличном обществе («…и молча обведенный взор ему был общий приговор»), до изгнания из группы, обструкции, изоляции от доступа к благам или даже смертной казни). Сами по себе ценности не могут быть предметно, зримо выраженными (что такое добро, красота, свобода, любовь, не может быть однозначно определено в качестве безусловных предписаний и требований к каждому держаться только такой версии или канона понимания), они являются субъективными регуляторами, значимость которых осознает лишь сам субъект действия (например, в виде угрызений совести или «веры как уверенности в невидимом» и т. п.). Поэтому по степени дифференцированности норм и проявления субъективной саморегуляции (личной ответственности, свободы убеждений и следования своим принципам и проч.) можно судить о сложности, то есть дифференцированности, социальной системы общества, когда индивид сам должен выбирать из множества различных групповых императивов и требований то, чем он будет руководствоваться в различных жизненных ситуациях. Именно эти моменты (ценностно-ролевые или ценностные коллизии, конфликты нормативных ожиданий и предписаний), не проявляющиеся в рутине повседневных отношений, и воспроизводит художественная литература или искусство в целом.

Интервал:

Закладка:

![Борис Дубин - Очерки по социологии культуры [сборник статей]](/books/1102321/boris-dubin-ocherki-po-sociologii-kultury-sbornik.webp)