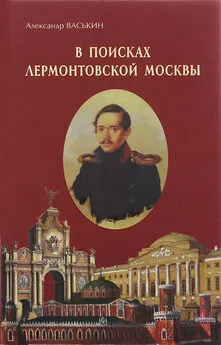

Александр Васькин - В поисках лермонтовской Москвы. К 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова

- Название:В поисках лермонтовской Москвы. К 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-9973-3000-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Васькин - В поисках лермонтовской Москвы. К 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова краткое содержание

Перед вами не просто книга о московских адресах, где жил и бывал великий русский поэт. Это и своеобразный его портрет на фоне развернутой картины жизни Москвы первой половины XIX века. Читатели побывают в Большом театре и Благородном собрании, Московском университете и Петровском путевом дворце, у Красных ворот и на Поварской, прогуляются по Тверскому бульвару и Манежной улице, пройдутся по Малой Молчановке и Рождественскому бульвару, завернут на Девичье поле…

О московском периоде жизни Лермонтова в книге рассказывается не только словами самого поэта, но и на основе привлечения большого числа источников, воспоминаний современников и очевидцев описываемых событий.

Читатель узнает о том, почему Лермонтов бросил Благородный пансион, а затем и университет, каковы были его взаимоотношения с Николаем I, Гоголем, семьей Мартыновых, встречался ли он с Пушкиным, кто был прототипом ряда его произведений, что случилось с уникальным портретом герцога Лермы, нарисованным поэтом углем на стене дома Лопухиных, и т. д.

Еще одна линия повествования этой книги – Москва в произведениях Лермонтова, запечатлевшего родной город в романе «Княгиня Лиговская», поэме «Сашка», «Песне про купца Калашникова», «Панораме Москвы» и многих стихотворениях.

Автор книги – Александр Васькин, писатель, историк Москвы, финалист премии «Просветитель-2013», лауреат Горьковской литературной премии и других наград, автор многих публикаций, а также тридцати книг. Настоящее издание служит продолжением избранной автором важнейшей темы «Москва и великие русские писатели», в рамках которой уже вышли книги о пушкинской и толстовской Москве. Книга богато иллюстрирована и снабжена именным указателем.

В поисках лермонтовской Москвы. К 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но никакими памятниками и переименованиями не восполнить те потери, что понесены Москвою в прошлом веке. Не сберегли, не сохранили, быть может, самые главные места Лермонтовской Москвы, те, откуда началась такая безграничная любовь поэта к Первопрестольной. Ведь всего несколько месяцев пробыл маленький Мишенька (так называла его бабушка) в Москве, а как кровно полюбил он ее! Нет, не случайно приехала семья Лермонтовых в Москву в 1814 году. Самой судьбою суждено было появиться здесь еще одному ее великому уроженцу, прославившему родной город в своих стихах:

Москва, Москва!.. люблю тебя как сын,

Как русский, – сильно, пламенно и нежно!

Люблю священный блеск твоих седин

И этот Кремль зубчатый, безмятежный.

Напрасно думал чуждый властелин

С тобой, столетним русским великаном,

Померяться главою и обманом

Тебя низвергнуть. Тщетно поражал

Тебя пришлец: ты вздрогнул – он упал!

Вселенная замолкла… Величавый,

Один ты жив, наследник нашей славы.

Любовь Лермонтова к Москве – истовая, искренняя и безоглядная. Всего лишь три слова употребляет поэт в этом отрывке из поэмы «Сашка» для обозначения своих чувств: «сильно, пламенно и нежно», но насколько точно и исчерпывающее! А истоки пламенности этой любви лежат опять же в исторической плоскости. И здесь нельзя не вспомнить 1812 год, когда Москва пламенем была объята. Для Лермонтова пожар Первопрестольной служил пожаром русского сердца, не сдавшего город врагу, а запалившего его вместе с «чуждым властелином» и его армией. И те, кто с факелами разносил огонь по захваченному французами городу, также, думается, любили Москву и сильно, и нежно одновременно.

Что мог запомнить Лермонтов-младенец в 1814 году? Конечно, ничего. Но вот в 1819 году, через пять лет он вновь в Москве вместе с бабушкой. О том его посещении Первопрестольной известно вовсе немного, где жил, что куда водили. Есть лишь мимолетное воспоминание в одном из его взрослых писем, что он «видел оперу «Невидимка». Полное название этой оперы – «Князь-Невидимка, или Личардо-Волшебник», музыку к ней сочинил К.А. Кавос, слова – Е. Лифанов. [25] Лермонтов М.Ю. Письмо Шан-Гирей М.А. <���осень 1827. Из Москвы в Апалиху> // Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: В 4 т. Л., 1979–1981. Т. 4. 1981. С. 357.

[26] Мануйлов В.А. Михаил Юрьевич Лермонтов. 1814–1841. М.—Л., 1950. С. 24–26.

Но кроме оперы не мог не видеть маленький мальчик возрождающейся из пепла Москвы. Он и запомнил ее такою – поднимающейся из руин. Уже потом, сочиняя «Бородино», он смотрел на исторические события 1812 года глазами человека, уверенного, что та жертва – сожжение русскими своей древней столицы – была далеко не напрасна.

Немалая часть Москвы уже была восстановлена, что могло впечатлить не только Мишу Лермонтова, но и произвело неизгладимое впечатление на государя Александра I, посетившего Белокаменную в августе 1816 года, резюмировавшего: «Храмы, дворцы, памятники, дома – все казалось обновленным». Москва обрадовала императора «возникающим из развалин и пепла своим величием». [27] Васькин А.А. Указ. соч. С.223.

Конечно, императору нашли, что показать – Английский клуб на Тверской улице или Пашков дом напротив Боровицкой башни Кремля. Да тот же особняк генерал-губернатора, изрядно подпорченный французами! Показать начальству товар лицом у нас умеют. Важно и еще одно обстоятельство – вряд ли императорский кортеж отклонялся от привычной траектории движения: Петровский путевой дворец – Тверская улица – Кремль. Тверская издавна известна как царская улица, а потому и восстанавливалась в первую очередь.

А вот другой монарх увидел совсем иную Москву, вызвавшую у него слезы на глазах. В 1818 году в Первопрестольную приехал прусский король Фридрих III. Он попросил показать ему Москву с самого высокого здания. Но найти подобное здание, да притом восстановленное, было непросто. Таковым являлся на тот момент дом Пашкова на Ваганьковском холме, один из немногих отстроенных после пожара, и притом за казенный счет. Взобравшись на бельведер Пашкова дома, Фридрих, увидев состояние Москвы, чуть было не прослезился, преклонил колено и сказал: «Вот она, наша спасительница!» То же самое он приказал сделать своим сыновьям (на эту тему даже картина написана). Кто знает, если бы Александр забрался на Пашков дом, быть может, его впечатления от Москвы были более сдержанными? [28] Васькин А.А. От снесенного Военторга до сгоревшего Манежа. М., 2009. С. 148.

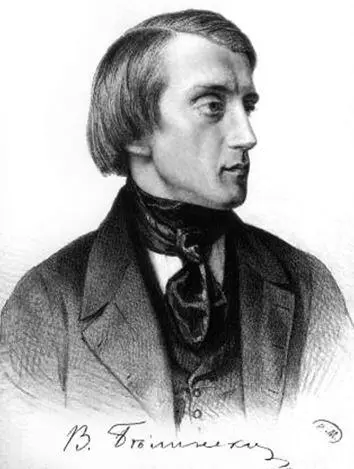

В.Г. Белинский. Худ. К. Горбунов. 1843 г.

Но где же могли смотреть оперу «Князь-Невидимка, или Личардо-Волшебник» Елизавета Алексеевна и ее внук? Большой Петровский театр сгорел еще в 1805 году, а в 1812 году огонь уничтожил и Абатский театр. Спектакли давались в усадьбе А.И. Пашкова, двоюродного брата того самого Пашкова, чей дом сегодня красуется на Моховой улице.

История этой усадьбы весьма занятна. Сегодня на его месте – так называемое «новое здание» Московского университета, по адресу Моховая улица, дом 9, строение 1а. А когда-то здесь стоял дворец адмирала Ф.М. Апраксина, построенный в 1710-х годах. Это был трехэтажный особняк с овальным куполом. Художник Илларион Мошков, ученик Федора Алексеева, запечатлел панораму Моховой улицы времен существования дворца Апраксина на одном из своих эскизов.

С 1737 года дворец перешел во владение Главной аптеки и Медицинской коллегии. С конца XVIII века хозяином особняка стал А.И. Пашков, собиравшийся давать здесь балы и театральные представления. В конце XVIII – начале XIX веков по проекту архитектора В.И. Баженова проводилась перестройка усадьбы. Главный ее дом находился в центре, а по бокам располагались два флигеля, причем Баженов использовал уже существующие здания, принадлежавшие Медицинской коллегии, в том числе и аптекарский флигель. Однако строительство не было завершено, и в аптекарском флигеле Пашков в 1797 году устроил конный манеж. В правом флигеле, где теперь церковь св. Татьяны, с 1806 года и давал свои представления казенный театр, на представлении которого и побывали бабушка и внук Лермонтовы.

Когда, в каком месяце 1819 года пятилетнего Мишеньку привезли в Москву? Это трудно сказать. Единственное, что можо утверждать, что произошло это не раньше 1 июля – дня премьеры оперы «Князь Невидимка, или Личардо Волшебник». Для восприятия маленького ребенка это было вполне доступное музыкальное произведение, поставленное как опера-сказка. В то же время это была «одна из роскошнейших постановок того времени». [29] Эйгес И. Музыка в жизни и творчестве Лермонтова // М.Ю. Лермонтов. М., 1948. Кн. II. С. 497–540.

Интервал:

Закладка: