Владимир Малявин - Сумерки Дао. Культура Китая на пороге Нового времени

- Название:Сумерки Дао. Культура Китая на пороге Нового времени

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-111583-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Малявин - Сумерки Дао. Культура Китая на пороге Нового времени краткое содержание

Сумерки Дао. Культура Китая на пороге Нового времени - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Угасание памяти символизма явственнее выявляет неистребимую потребность человека в символических ценностях жизни. Утрата традиции с неизбежностью вынуждает его заново открывать вечноживые качества своего бытия. Настоящая книга призвана служить этой цели.

Глава 1

Лицо империи

23 января 1368 года крестьянский сын, бывший монах и вчерашний предводитель повстанческих отрядов Чжу Юаньчжан взошел на холм в окрестностях своей столицы Нанкина, принес жертвы Небу и Земле и принял императорские регалии. Погода в тот день выдалась ясная и безветренная: казалось, сама природа молчаливо удостоверяла, что небеса приняли жертву и признали нового властелина Поднебесной. Так началось почти трехсотлетнее царствование новой династии Мин – время больших надежд и горьких разочарований.

Чжу Юаньчжан пришел к власти на гребне освободительной войны китайского народа против монгольских завоевателей. Поэтому он и его преемники охотно подчеркивали свою роль хранителей почти двухтысячелетней политической мудрости китайской империи и вообще всего исконно китайского. Жизни двора был придан архаический декорум, напоминавший о «золотом веке» древних царей. Получили законченную форму вызревавшие в течение многих столетий политические и общественные институты императорского Китая, среди них – главное достижение китайской цивилизации в общественной жизни – система конкурсных экзаменов для желающих занять государственную должность: будущих чиновников экзаменовали на предмет знания основных конфуцианских канонов. Так правителям империи удалось решить задачу создания однородной в идеологическом и культурном отношениях правящей элиты. Иероглифическая письменность и сложившаяся на ее основе классическая словесность наряду со стройной бюрократической системой обеспечивали политическое единство почти необъятного по средневековым меркам государства. В начале XV века минский двор даже затеял составление свода всех литературных памятников китайской традиции. Но (увы!) даже могущественным властелинам империи оказалось не под силу издание столь грандиозной библиотеки. Зато заново отстроенная минскими государями Великая стена и поныне высится как символ торжественной незыблемости старого Китая.

Минская держава занимала всю территорию так называемого Внутреннего Китая, то есть Китая в пределах Великой стены. Несмотря на свои внушительные размеры, это было строго централизованное государство, разделенное на полтора десятка провинций и почти полторы тысячи низших административных единиц – уездов. Стройная, до предела формализованная и отлаженная государственная машина империи обеспечивала минскому двору прочный контроль над всей подвластной территорией. Впрочем, даже успешное бюрократическое правление имело заметные издержки: удушающий формализм и косность административной рутины, грозившие перерасти в полную неуправляемость государственной машины; незатихающая фракционная борьба внутри аппарата и засилье императорских фаворитов при дворе; повсеместные коррупция и непотизм властей. То, что составляло главное преимущество империи, могло легко обернуться и ее главным пороком [1] Противоречия политической жизни в позднеминский период подробно рассмотрены в книге: Ray Huang. 1587, A Year of no Significance. The Ming Dynasty in Decline. New Haven, 1981.

.

Два с половиной столетия мира, принесенные Минской династией Китаю, заметно изменили облик страны. Население империи почти удвоилось и к началу XVII века превысило 150 млн. человек. Заметно возросла производительность земледелия, хотя новые достижения в этой области стали возможны главным образом благодаря росту интенсивности ручного труда. Ресурсы развития сельского хозяйства в рамках традиционного уклада оказались, по существу, исчерпанными. Однако успехи агротехники и внедрение ряда новых культур, завезенных из Америки, способствовали подъему торговли, расцвету городов, повсеместному вовлечению деревни в систему рыночных связей. Выросли и окрепли традиционные центры ремесленного производства – шелкоткацкого, фарфорового, железоделательного, керамического, книгопечатного и проч. Уже не были редкостью предприятия, на которых трудились сотни рабочих. Изделия же китайских мастеров пользовались заслуженной славой по всей Азии.

Господствующий класс империи приобрел ярко выраженный городской характер: большинство крупных землевладельцев предпочитало жить в городах, предоставлявших больше возможностей для карьеры, обогащения, развлечений. Благодаря развитию торговли и городов деревенское общество лишилось прежней замкнутости, в нем обострились внутренние противоречия, но в то же время выросло самосознание крестьянства. Крестьяне, имевшие свое хозяйство, добились больших прав на обрабатываемую землю. Перенаселенность деревни привела к росту численности сельских люмпенов, так что босяки и бродяги, перебивавшиеся случайными заработками, а нередко осваивавшие и разного рода экзотические искусства, вроде цирковых номеров или боевых единоборств, стали заметным явлением и в общественной, и в культурной жизни. Со своей стороны, верхушка деревенского общества стремилась использовать родственные и соседские связи для укрепления своего положения: повсеместно создавались клановые и общинные организации, которые, с одной стороны, охраняли внутрисемейные отношения неравенства и подчинения младших старшим, а с другой – действовали как союзы самообороны и взаимопомощи.

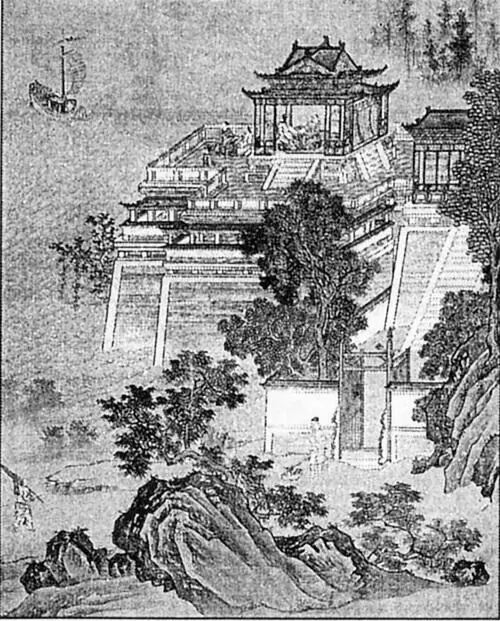

Чэнь Сян.

Дворец на берегу моря. XVI в.

Государство в старом Китае могло выглядеть «деспотическим», но оно не могло разрушить замкнутости деревенского мира. Причины тому были прежде всего технологические. Господство ручного труда ставило жесткие пределы развитию и техники, и городского уклада. Природа для подданных Поднебесной империи так и не стала отвлеченным «объектом для воздействия»; она была скорее истоком самой жизни, принципом творчества. Человеку следовало не покорять природу, но содействовать ее творческим метаморфозам, пользоваться ее законами, следуя естественной жизни, по возможности улучшая ее, но ни в коем случае не создавая ей помех. «Когда человек осуществит свой путь, путь Неба осуществится сам собой», – гласит старинная китайская поговорка. Одним словом, природа была союзником людей; мудрому, по китайским понятиям, полагалось быть «другом Неба и Земли». В культуре Китая люди и мир природы жили наравне друг с другом и по единым законам: людские деяния могли быть столь же грандиозны, как и свершения природы, а общественный порядок должен был воспроизводить природную жизнь. Идеальным жизненным укладом, в представлении китайцев, была аркадия – простая и безыскусная жизнь на лоне природы, в уединенном селении наподобие страны Персикового Источника, описанной древним поэтом Тао Юаньмином, где нельзя услышать ни лязга оружия, ни шума толпы, ни стука телег и до слуха случайно забредшего прохожего доносится лишь мирный «крик петухов и лай собак». Впрочем, еще в древнейшей даосской книге «Дао-дэ цзин» говорится о благословенных временах, когда на реках не было лодок, а на дорогах – повозок, люди «слышали лай собак и крик петухов в соседней деревне, но не имели желания отправиться туда». Для громадного большинства жителей Срединной империи немногое изменилось с тех времен.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Иннеса Геннис - Восток. Культура Китая и Японии [калибрятина]](/books/1059941/innesa-gennis-vostok-kultura-kitaya-i-yaponii-kal.webp)