Михаил Ермаков - Первобытное искусство. Художественная обработка твердого и мягкого камня

- Название:Первобытное искусство. Художественная обработка твердого и мягкого камня

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-519-15433-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Ермаков - Первобытное искусство. Художественная обработка твердого и мягкого камня краткое содержание

Первобытное искусство. Художественная обработка твердого и мягкого камня - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Находка «Венеры из Холе-Фельс» отодвигает дату появления первой известной скульптуры, и в целом древнейшего примера фигуративного искусства, на несколько тысячелетий назад. Таким образом, подобные произведения искусства создавались на протяжении всего ориньякского периода. Также в пещере нашли флейту из кости (ок. 35.000 лет до н. э) – древнейший известный музыкальный инструмент.

Рис. 1.13. Венера из Холе-Фельс. Высота 6 см. [99, 100]

«Статуэтка «Венера из Холе-Фельс» (рис. 1.13) представляет собой фигуру тучной женщины, с ярко выраженным акцентом на грудях и вульве. Соответственно, она воспринимается как амулет, связанный с плодородием фертильностью. Она сделана из бивня шерстистого мамонта и найдена в разбитом виде. Обнаружено шесть фрагментов (отсутствуют левая рука и плечо). На месте головы – отверстие, дающее право сделать вывод, что статуэтка использовалась как кулон. Археолог Джон Шиа утверждает, что на изготовление этой статуэтки ушло «десятки, если не сотни часов» [99, 101].

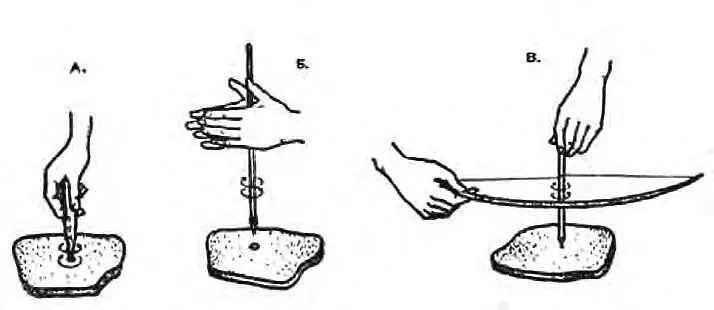

Ученые считают, что родоначальником сверлильного инструмента для раковин и мягких камней было Т-образное приспособление, напоминающее современный штопор, на вертикальный длинный конец которого закреплялся каким-либо образом (привязывался или приклеивался смолой) наконечник-пластинка из твердого камня (см. рис. 1.14, а). Горизонтальная перекладина служила опорой для ладони. Сверление таким инструментом производилось одной рукой и напоминало работу шилом, при которой отверстие «проверчивалось», в качестве наконечника применялся, разумеется, кремень.

Рис. 1.14. Древнейшие способы сверления: одноручный, двуручный и лучковый. Первые два способа были известны в палеолите, последний был изобретен в неолитическое время [32, 99]

По сравнению со сверлом-«штопором» коловорот позволил повысить осевую нагрузку с 10-100 Н до 140–200 Н. Кроме того, повысилась скорость вращения до 1–2 об/с, при этом движение сверла стало односторонним.

«Еще большей нагрузки на сверлильный инструмент – до 500 Н и более допускал так называемый буровой способ. Здесь коловоротом служила вертикальная штанга с крестовиной, на которую навешивался груз для увеличения давления на рабочий наконечник (см. рис. 1.15). Такое устройство можно назвать первым буровым станком, так как все технические принципы бурения такого агрегата полностью, без изменений вошли в технологию современной проходки скважин: вращательное движение наконечника, регулируемое давление на забой, а кольцевым, применение рыхлого абразива. Интересно, что древние бурильщики в качестве буровой коронки использовали трубчатые кости животных, а абразивом был кварцевый песок. Скорость вращения снаряда наверняка бы не привела в восторг современного мастера скоростной проходки скважин: она равнялась всего лишь четверти оборота в секунду» [86].

Стремление повысить скорость вращения сверла вызвала необходимость изобретения все возможных дрелей и сверлильных станков. Дрель – это тот же самый сверлильный станок. Некоторые конструкции дрелей были настолько совершенны (например, инерционная дисковая дрель для ювелиров), что без всяких изменений конструкции эти дрели работают и по настоящее время.

Прабабушкой сегодняшней дрели была небольшая палочка-стержень, на конце которой закреплялся каменный наконечник. Сверление производилось перекатыванием ее между ладонями (см. рис. 1.14, б). По сравнению с одноручным способом сверления скорость возросла до 12 об/с. Однако большого давления на стержень (свыше 50 Н) на сверло этим методом достичь было невозможно, так как палочка при вращении скользила по ладоням.

Но вот появился древний рационализатор, который предложил вращать стержень не ладонями, а при помощи лучка – изогнутой палки с тетивой (см. рис. 1.14, в). Возросла скорость вращения, и появилась возможность создать дополнительное давление на стержень. Лучковый привод получил такое широкое распространение, что его стали применять для дрелей, сверлильных, токарных и прочих станков.

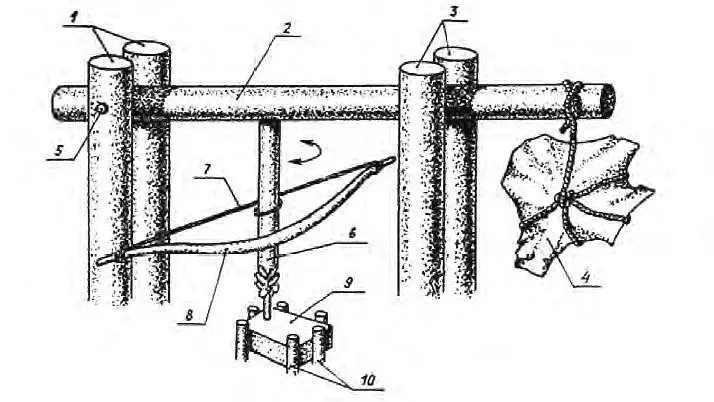

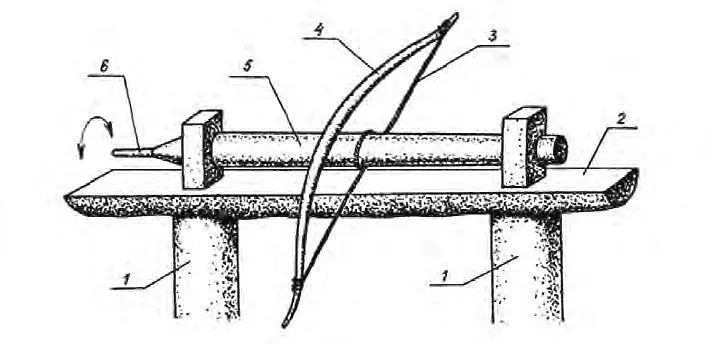

Рис. 1.15. Первобытный станок для цилиндрического сверления каменных топоров. 1 – стойки-колонны, 2 – рычаг, 3 – направляющие, 4 – пригруз (камень), 5 – ось, 6 – вал-шпиндель, 7 – тетива лучка, 8 – лучок, 9 – каменный топор, 10 – колышки для закрепления топора [22]

«Из всего станочного парка каменного века необходимо отметить в первую очередь вертикально-сверлильный станок с регулируемым давлением на стержень (шпиндель) (рис. 1.15), горизонтально-сверлильно-токарный (рис. 1.16) и узкоспециализированный станок для производства каменных браслетов и топоров (см. рис. 1.12, 1.15) и височных колец, очень модных в свое время. Все станки имели лучковый привод. Конструкция и принцип действия первых двух вполне понятны из рисунков» [22].

Не следует думать, что аборигены каменного века только скалывали камень или сверлили, они его еще и пилили (рис. 1.17).

Рис. 1.16. Первобытный сверлильно-токарный станок для цилиндрического сверления каменных пронизок (эксперимент). 1 – стойки-колонны, 2 – станина (основание), 3 – тетива лучка, 4 – лучок, 5 – вал, 6 – шпиндель [22].

Конечно, техника пиления на современный взгляд оставляла желать много лучшего. На первых этапах развития камнераспилочного искусства пилили небольшими кремнистыми пилами только мягкие камни, причем всухую. Но вот древний безымянный мастер в место реза между камнем и пилой подсыпал горсть кварцевого песка, дело пошло быстрее.

Идея применять свободный насыпной абразив для распиловки камня плодотворно живет и по сей день (смотри ниже). Употребление его позволило заменить кремневые пилки на другие, сделанные из более доступных и дешевых материалов – шиферных плиток, кости, твердой древесины, а также перейти на распиловку твердых и крепких камней – диорита, нефрита, жадеита. В качестве абразива применялись кварцевый песок, наждачный и корундовый. По абразивным качествам наждак оказался в 3–5 раз эффективнее кварца.

Еще более высоких производственных показателей добились, когда перешли от сухого пиления камня к мокрому.

«Каждый мастер пилил камни строго определенных размеров. Разделка плиток на доли производилась не сквозными пропилами, а лишь надрезами-канавками, примерно такими же, как на плитках шоколада. Именно таким способом они разделывали камень: пилением и расколом по линии реза. Правда, для страховки камнеобработчики делали надпил с обеих сторон» [22].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: