Array Сборник - «Особый путь»: от идеологии к методу

- Название:«Особый путь»: от идеологии к методу

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- Город:М.

- ISBN:978-5-4448-0888-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Сборник - «Особый путь»: от идеологии к методу краткое содержание

«Особый путь»: от идеологии к методу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Точно так же решался вопрос создания нового человека, который должен был населить этот рай. Социальную элиту переодели, побрили и под страхом свирепейших наказаний заставили завести европейские бытовые привычки. Само собой разумеется, более 90 % населения выглядели по-старому и жили традиционной жизнью, но именно на их фоне европеизированное петербургское дворянство, готовое войти в новый мир, смотрелось особенно выразительно.

Эта идеологическая модель сохраняла силу на протяжении примерно века. Проблема положения и статуса России по отношению к Западу неизменно беспокоила ее элиту, однако первоначальная трактовка этой проблемы была относительно спокойной. Предполагалось, что Россия существенно отстает от Запада, но, будучи «молодой страной», она может рассчитывать на историю как на союзника и стремительно сокращает накопившийся разрыв. Над рабским подражанием западной моде и обыкновениям было принято смеяться, но сама по себе необходимость учиться у более передовых государств выглядела очевидной и никем не оспаривалась, по крайней мере до Французской революции, а в основном, если оставить за скобками пылкую галлофобию Шишкова и его последователей, и после нее. Только после наполеоновских войн, когда пути российского государства и русского образованного общества начали стремительно расходиться, этот оптимистический и в целом общепринятый подход уступает месту набору различных и взаимоконфликтных идеологий.

Принято считать, что дискуссия об особом пути России была начата публикацией первого «Философического письма» Петра Чаадаева в 1836 году. Согласно Чаадаеву, Россия из‐за ошибочного выбора восточного христианства в качестве государственной религии оказалась отрезана и от католического Запада, и от исламского Востока и не сумела стать органической частью ни одной из великих мировых цивилизаций.

Чаадаев настаивал на том, что ни у народа, ни у государства в России вообще не было истории. Еще более эксцентрическим выглядело его утверждение, что Запад даже после реформации и Французской революции обладает духовным единством, основанным на католицизме. Сугубая серьезность, с которой власть и общество восприняли этот странный и исполненный кричащих противоречий текст, находилась в явном и очевидном противоречии с его вызывающе провокационным характером.

Как известно, провокация удалась сверх всяких чаяний: чаадаевское письмо стимулировало беспрецедентный всплеск рефлексии о пути России и ее исторической уникальности. Как показывает на страницах этой книги М. Велижев, публикация первого «Философического письма» совпала по времени с распространением новой официальной идеологии российской империи – идеологии «православие – самодержавие – народность», сформулированной министром народного просвещения Сергеем Уваровым. Уваров определял русскую «народность» субъективно-психологически: ее проявлением оказывалась вера в догмы господствующей церкви и приверженность принципам политического порядка, спасшего Россию от деградации, которую переживал современный Запад.

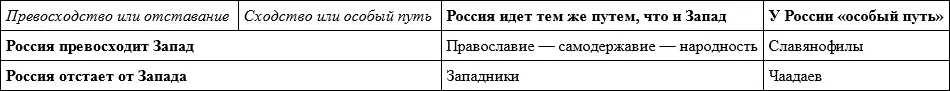

Эти две исходно конфликтные доктрины были дополнены идеологиями славянофильства и западничества, окончательно оформившимися в ходе салонных дискуссий вокруг чаадаевского письма, выразительно описанных в «Былом и думах». С точки зрения западников, только завершив процесс вестернизации, Россия могла надеяться на то, чтобы успешно конкурировать с европейскими соседями не только в военном, но и в политическом, экономическом и культурном отношении. Напротив того, славянофилы верили в «особый путь» России, основанный на ее допетровском наследии, православной духовности и общинном духе.

Таким образом, спектр идеологических позиций по поводу миссии России и ее места в мире может быть систематизирован на основании ответов, которые давали приверженцы той или иной идеологии на два базовых вопроса: 1) сравнима ли в принципе Россия с Западом, или у нее есть свой особый путь развития и уникальная миссия; 2) уступают ли российские традиции и обычаи западным или превосходят их?

Представленный набор идеологических альтернатив до сих пор определяет тональность политических дискуссий в России, хотя со времен романтического национализма существенно изменилось понимание самой категории «Запад». Если в 1830–1840‐е годы это слово было более или менее синонимично понятию «Европа», то теперь оно по преимуществу обозначает США, заменившие в русском общественном сознании Францию в качестве идеального воплощения «западных» ценностей и мировосприятия. Другим важным изменением стало возникновение евразийства – движения, рассматривающего Россию не как часть Европы и не как особую культурную монаду, но как центр более широкого сообщества восточных народов. Однако эта идеологическая модель осталась скорее достоянием интеллектуалов и пока не нашла широкого отклика в общественном сознании, несмотря на усиливающийся в последние годы интерес к ней со стороны государственной власти.

Само собой разумеется, режим дискуссии был «асимметричным». Приверженцы официальной идеологии не только имели в своем распоряжении все каналы для ее распространения, но и обладали возможностью контролировать выражение иных позиций через цензуру и прямые полицейские репрессии. Напротив того, их оппонентам приходилось довольствоваться беседами в закрытых салонах и кружках, рукописями, а также намеками и аллюзиями в сочинениях, предназначенных для публикации. Решающая роль здесь принадлежала литературе и ее критическим интерпретациям.

В течение двух столетий основополагающие произведения русской литературы были закреплены в сознании поколений благодаря школьной программе. Практика школьного преподавания родной словесности также возникла в 1830‐е годы и была тесно связана с возникающим культом поэзии как воплощением национального духа. Если идеология романтического национализма поставила канон литературной классики в центр русской культуры, то сам этот канон обеспечил породившей его идеологической парадигме столь завидное долголетие.

Именно литературные критики становятся главными фигурами в первой публичной полемике о миссии и исторической судьбе России, развернувшейся вокруг «Мертвых душ» (1842). Как это всегда бывает с великими книгами, поэма Гоголя давала основание для различных и даже противоположных прочтений, и приверженцы разных идеологических доктрин поторопились зачислить писателя в свои сторонники. Споры развернулись, в частности, о том, представляет ли собой гоголевское творение свирепое обличение или же безудержный апофеоз России. Во всяком случае, предложенная Гоголем модель русской исключительности сохранила значение до сегодняшнего дня поверх любых идеологических барьеров и водоразделов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Тимур Атнашев - «Особый путь»: от идеологии к методу [Сборник]](/books/1096383/timur-atnashev-osobyj-put-ot-ideologii-k-metodu.webp)