Виктор Бычков - Триалог 2. Искусство в пространстве эстетического опыта. Книга первая

- Название:Триалог 2. Искусство в пространстве эстетического опыта. Книга первая

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89826-464-2, 978-5-89826-484-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Бычков - Триалог 2. Искусство в пространстве эстетического опыта. Книга первая краткое содержание

Триалог 2. Искусство в пространстве эстетического опыта. Книга первая - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Теперь о третьей сфере. Условно обозначу ее как экзистенциально-коммуникативную. Она включает в себя опыт общения реципиента с художниками-современниками, сопровождающегося в ряде случаев творческим соучастием в каком-нибудь направлении (группе, школе etc.). Хочу подчеркнуть, что речь идет об экзистенциальной вовлеченности, а не просто о знакомстве или даже дружеских отношениях. Важно само интуитивное ощущение вектора развития современного искусства: пусть только в рамках локального и не выходящего на мировой уровень явления, но все же позволяющего почувствовать «кухню» мирового Духа, на которой вывариваются новые блюда, необходимые для поддержания жизнеспособности европейской культуры. Это переживание не могут заменить ни музеи, ни выставки. Другое дело, что могут наступить периоды полного застоя, когда, несмотря на коммерческое оживление и растущие цены на произведения современного искусства, ощущается полная утрата осмысленного вектора. Воцаряется хаос симулякров, лишь мертвенно имитирующих видимость плодотворного развития искусства.

В 1960-е г. я такой вектор ощущал в среде питерского и московского авангарда. Тут, замечу походя, не без удивления прочел в Вашем письме, что Вы характеризуете все русское (я бы написал, лучше, московско-питерское) искусство второй половины XX столетия как «пустоту». Не хочу начинать теперь спора. Надо прочитать отмеченные Вами страницы в Вашем «Апокалипсисе художественной культуры», но – в любом случае – я не стал бы говорить о целом пятидесятилетии как «пустоте» [4] Кажется, ложная тревога. Просмотрел указанные Вами страницы, но, слава Богу, там речь идет вовсе не о всей второй половине XX в. как времени «пустоты» в русском искусстве, а только об определенных явлениях пост-культуры. Тогда как понять Ваше утверждение в письме?

. Но нельзя отрицать, что, говоря словами Ницше, «пустыня растет» и аннигилирует, где только возможно, остатки подлинной культуры, хотя то здесь, то там обнаруживаешь одиноких рыцарей, имеющих мужество идти своим путем. Некоторые из них, как Тэррелл, используют новейшие технологии, делая их инструментом для выражения метафизических смыслов, другие, как ряд мастеров дюссельдорфской школы (о них уже писал в связи с выставкой в PdM), продолжают традиции классического модерна, так сказать, в новой редакции. Совсем особое место в этом отношении занимает для меня М. Шемякин. Ощутимый в его творчестве вектор идет в касталийском направлении, т. е. в направлении создания некоего универсального языка шифров, позволяющих в игровом элементе сочетать несочетаемое.

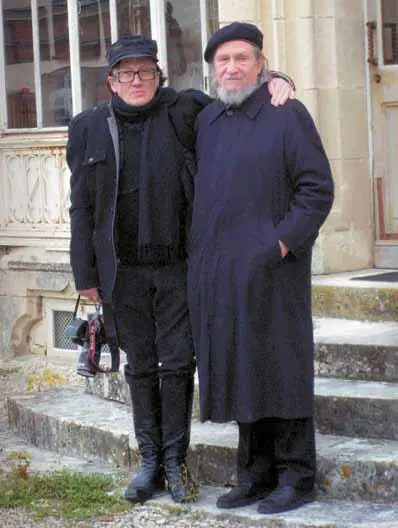

Михаил Шемякин и о. Владимир Иванов

Теперь Шемякин занят подготовкой большой выставки в Русском музее, запланированной на осень следующего года [5] Выставка «Тротуары Парижа» была открыта в мае 2013 г. Для каталога я написал статью «In stercore invenitur – Найдено в грязи». Это название является старинным изречением, относящимся к поиску философского камня (lapis philosophorum), главной цели алхимическихэкспериментов (прим. 25.08.2015).

. На ней должны быть представлены результаты его изучения очень своеобразной области творческой фантазии. Слово исследования я употребляю здесь в несколько расширенном смысле. Уже в 1960-е гг. Шемякин – для собственного употребления – разработал метод, позволяющий из определенного подбора художественных образов различных эпох подойти к созерцательному признанию существования их духовных архетипов, иными словами, принципов стиле-и формообразования. К настоящему времени Шемякиным накоплен огромный материал, еще ждущий своего вербального осмысления.

Михаил Шемякин.

Вознесшаяся праведница

2012.

Собрание художника

В последние годы наметилось еще одно направление шемякинских исследований. Предшественников ему можно усмотреть в ряде художников прошлого, любивших – на удивление своих учеников – погружаться в созерцание трещин, подтеков, плевков, плесени, не говоря уже об облаках, вычитывая в этих «шифрах» откровение космической фантазии, не брезгующей ничем для своего самовыражения. Для мастеров Ренессанса такие созерцания, возможно, были периодом отдохновения от диктата законов линейной перспективы и анатомии: уходом в мир свободных и ничем внешним не связанных форм. Думается, что каждый большой художник отдает дань таким занятиям. Шемякин же впервые занялся этим систематически. Работа идет следующим образом: Шемякин фотографирует упавшие листья, обрывки бумаги на тротуаре, паутинки и т. д. и т. п. (список можно умножить вплоть до разводов собачей мочи) и, всматриваясь в эти неожиданные формы, открывает латентно заключенный в них художественный образ, который становится основой для очередного рисунка. Он в свою очередь входит в состав одной из графических серий, вариаций и метаморфоз опознанных архетипов. Возникает синтез плодов фантазий: фантазии природы и фантазии человека. Поскольку Шемякин отличается воображением, родственным по типу Гофману и Гойе, то неудивительно, что он «вычитывает» в природе тексты и шифры гротескного характера.

Возможны и другие подходы к проблеме общих корней природной и человеческой фантазии. Например, для Гёте была очевидна родственность закономерностей, обнаруживаемых в растительном мире, с принципами, которые он открывал в деятельности собственного воображения. В своем «Учении о цвете» он писал: «Я имел дар: закрывать глаза и с опущенной головой воображать себе в середине органа зрения цветок; ни на мгновение не застывал он тогда – в первоначальном подобии, но красочно… из его глубины новые все выявлялись цветы… это не были цветы из природы: это были цветы фантастичные, но симметричные, как розетки у зодчего». В данном случае мы имеем дело с сознательно проводимым упражнением, близким к эзотерической медитативной практике (вообще-то Гёте совсем не чуждой). На таком пути ему открылось, что искусство завершает природу, действуя в согласии с ее «тайными законами»: «Красота есть проявление тайных законов природы, которые без её явления остались бы для нас навсегда скрытыми». Сама поэзия в этом свете есть не что иное, как «зрелая природа». «Фантазия много ближе природе», чем то, что доступно лишь для органов чувственного восприятия. «Фантазия выросла из природы, чувственность (т. е. то, что дано органам внешних чувств. – В. И.) – в ее власти». Еще один подход к проблеме фантазии имеется у Карла Густава Юнга.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: