Юрий Шилов - Космические тайны курганов

- Название:Космические тайны курганов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1989

- Город:Москва

- ISBN:5-235-00803-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Шилов - Космические тайны курганов краткое содержание

Космические тайны курганов.

Кандидат исторических наук Юрий Алексеевич Шилов — научный сотрудник Института археологии Академии наук Украинской ССР, исследует курганы Азово-Черноморских степей IV—I тысячелетий до нашей эры, о которых и рассказывает эта книга. В ней особое внимание уделяется причинам распространения обычаев «космических странствий» и «преодоления небытия».

В книге очерчен путь, пройденный археологией и языкознанием в постижении одной из самых волнующих тайн всемирной истории: формирования ариев и их священной книги «Ригведы». Значительный вклад в разработку этой проблемы внесен Юрием Алексеевичем, который сумел расшифровать мифы, заложенные строителями «степных пирамид» в их конструкции и обряды.

Рассматривая духовные свершения пращуров, Юрий Алексеевич постоянно задается вопросом диалектических связей прошлого — настоящего — будущего. В «Космических тайнах курганов» этой линии отведено немало страниц. Подчеркивая отсутствие достоверных данных о былых посещениях Земли пришельцами из космоса, автор вскрывает глубинное родство современной космонавтики с «пракосмонавтикой» первобытного мира. Это — новое слово в изучении истории культуры, не имеющее аналогов в мировой науке.

Космические тайны курганов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Исследовательскую мысль Ф. Б. Я. Кейпера подтолкнуло наблюдение, что бог-творец во всех религиях и предшествующем мифотворчестве фактически отстраняется от дел после сотворения мира. Почему? И отчего такое глобальное единообразие представлений, более того — специфических деталей "мифа творения"?

После рассмотрения существующих точек зрения и фактических данных ученый пришел к следующему выводу:

"Сущность этого мифа вряд ли совместима с предположением о том, что в его основе лежит некая первобытная наука, то есть объективное знание. Единственная же альтернатива заключается в том, что он базируется на личных "откровениях" провидцев, каковые с психологической точки зрения надо рассматривать как состоящие из образов их подсознания, воспроизводящего результаты регистрации пренатального (предшествующего рождению. — Ю. Ш.) состояния".

Действительно, календарные или медицинские познания можно отнести к "первобытной науке", они вытекали из общественной практики. Но сведения о происхождении мира откуда?! Из практики собирателей? земледельцев? И почему именно праокеан и праостров, ассоциации с волнами и змеевидными существами, откуда навязчивый образ двойников, повествующих о начале начал? Параллели их можно найти только в этапах развития плода.

В начале книги мы, правда, показали зарождение курганного обряда в поймах рек. Но там же и подчеркнули, что выразительные яйцеобразные и змеевидные конструкции появились в курганах много спустя, когда их строили уже на водоразделах или в степи. В "Ригведе" мифы о змеевидных асурах тоже не самые древние, а о змиеборце Индре — и вообще из наиболее поздних. То есть те представления, которые согласно историческому подходу должны были появиться еще у обитателей приречных долин, появились лишь у ушедших в степи кочевников! Ибо лишь к этому времени общественные противоречия достигли в их среде такого накала, что привели мудрецов к практике вскрытия подсознания. (Здесь, как видим, тоже приемлем исторический метод исследования, но только не в таком упрощенном ракурсе, как показано выше.)

Известно немало археологических памятников переходного (от доклассовых к раннеклассовым обществам) периода, в которых прямо-таки проиллюстрирован выход мудрецов на уровень пренатальной памяти и чер-пание оттуда мифологических образов. Это произведения так называемого шаманского (экстазного) типа, который, кстати, хорошо прослеживается и в "Ригведе".

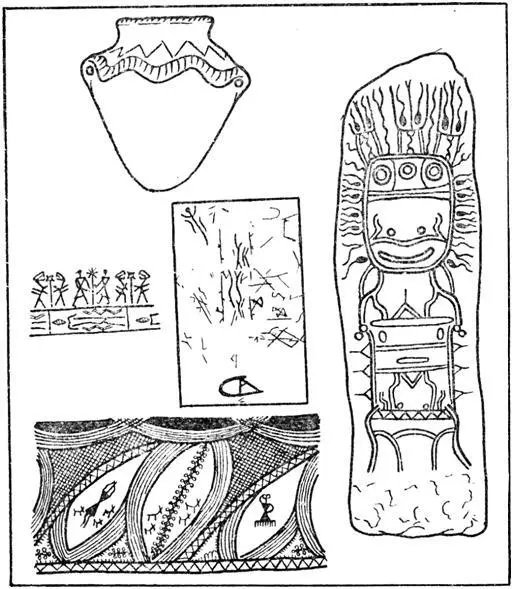

Советскому ученому Л. Р. Кызласову первому удалось приблизиться к их пониманию. Фактическим материалом ему послужили странные композиции тазминской культуры, распространившейся в Южной Сибири в начале III тысячелетия до нашей эры (рис.27).

Рис.27. Зародыше- и змеевидные символы в различных культурах III тысячелетия до нашей эры.

Они нанесены преимущественно на каменные изваяния, большинство из которых представляет... беременную луну! Над вздутым животом изображался бесконтурный лик (характерный признак Одного или Нечто, представленный и в "Ригведе") не то женщины, не то коровы. А над ним нередко наносились личинки-зародыши, сползающие вниз по каким-то особым "протокам". На тыльной стороне изваяния из Ташебинского могильника изображен источник "зародышей" — подземное Солнце. В "Ригведе" оно именовалось, как помним, Савитаром — "живителем" и "побудителем" — и считалось едва ли не главным дарителем бессмертия.

Если признать его связь с южносибирскими изображениями, не обязательно овеществленную, она могла быть и психической, подсознательной, то возникает такая картина: зародыши (души предков) поднимаются на небо из подземного мира подобно водам Варуны и ниспадают оттуда вместе с осадками и солнечным светом в виде особого излучения — Вирадж. Подобный путепровод в "Ригведе" действительно представлен: в образе "небесной бадьи", черпающей ночью из потустороннего мира, а днем изливающей эти блага на землю. Изображения такой бадьи (лодки, повозки) совместно с солнцем распространено практически во всех первобытных и древних культурах: от Египта до Скандинавии, от Шумера до Южной Сибири, есть они и в "пирамидах степей".

У сибирских шаманов "зародыши" именовались кутами и трактовались примерно так же, как Савитар и "небесная бадья" в "Ригведе".

Другая самостоятельная группа археологических памятников с изображениями подобий яйцеклеток и сперматозоидов распространилась на Среднем Днепре в трипольской культуре IV—III тысячелетий до нашей эры. Здесь они представлены на расписной керамике и имеют скобкообразные контуры, ограничивающие гирлянду "зародышей", и нередко сопутствуют реалистическим изображениям животно- или человекоподобных существ. По определениям Б. А. Рыбакова, подобные композиции сочетаются обычно со знаками дождя и света. Как и сибирские, трипольские "зародыши" ничему известному из обыденной жизни не соответствуют, но зато как нельзя лучше передают подсознательную память о зачатии и внутриутробном развитии.

Третья группа подобных по начертанию и смыслу изображений обнаружена на скалах у святилищ и обсерваторий армянского поселения Мецамор III—II тысячелетий до нашей эры, относящегося к позднейшим проявлениям куро-араксской и возникших на ее основе культур.

Четвертая группа прослеживается на плитах приазовской Каменкой Могилы. Символы "зародышей" отходят здесь от уподобления личинкам-змейкам и более похожи на молниеобразные зигзаги. Подобные изображения весьма характерны для подкурганной керамики — особенно катакомбной культуры, изобилующей следами анатомирования и сложнейших операций на мозге. Значительная часть таких операций, как уже отмечалось, оканчивалась благополучно... Что искали и что находили в мозгу своих соплеменников первобытные лекари?

Бессмертие, открывшееся мудрецам первобытности, имело таким образом не только воображаемые, но и вполне реальные свойства. Они, как и мы, усматривали в нем, прежде всего, возможность продления сознания за пределы телесного существования человека.

Обычно в эти слова — продление сознания — вкладывается понятие о существовании памяти ("души") после гибели тела. Длительное время наука напрочь отвергала такую возможность. Но теперь, с открытием биополей, ученые призадумались... О биополях судить я не буду — не специалист. В археологических памятниках очевидных следов их как будто бы нет (вот разве что грозы, которые сопровождали и захоронение и раскопки "космического странника" из Высокой Могилы...). Однако следов проникновения жрецов в подсознание много, об этом мы только что говорили. И теперь попробуем обобщить эти данные.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: