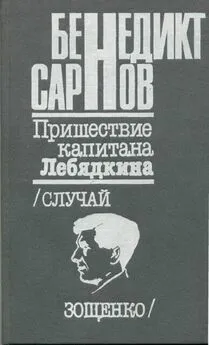

Бенедикт Сарнов - Пришествие капитана Лебядкина. Случай Зощенко.

- Название:Пришествие капитана Лебядкина. Случай Зощенко.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Культура

- Год:1993

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Бенедикт Сарнов - Пришествие капитана Лебядкина. Случай Зощенко. краткое содержание

Парадоксальное соединение имен писателя Зощенко и капитана Лебядкина отражает самую суть предлагаемой читателю книги Бенедикта Сарнова. Автор исследует грандиозную карьеру, которую сделал второстепенный персонаж Достоевского, шагнув после октября 1917 года со страниц романа «Бесы» прямо на арену истории в образе «нового человека». Феномен этого капитана-гегемона с исчерпывающей полнотой и необычайной художественной мощью исследовал М. Зощенко. Но книга Б. Сарнова — способ постижения закономерностей нашей исторической жизни.

Форма книги необычна. Перебивая автора, в текст врываются голоса политиков, философов, историков, писателей, поэтов. Однако всем этим многоголосием умело дирижирует автор, собрав его в напряженный и целенаправленный сюжет.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

В оформлении книги использованы работы художников Н. Радлова, В Чекрыгина, А. Осмеркина, Н. Фридлендера, Н. Куприянова, П. Мансурова.

Пришествие капитана Лебядкина. Случай Зощенко. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но дело тут было не только в названии. Для людей той эпохи слово «СССР» вовсе не было просто новым названием того, что прежде именовалось Россией.

— Теперь ведь России нет.

— Как нет России?

— Есть Союз советских республик.

— Ну да. Новое название.

— Нет, это иначе. Если завтра произойдет революция в Европе... Скажем: в Польше или Германии... тогда эта часть войдет в состав Союза. Какая же это Россия, если это Польша или Германия?

(Юрий Олеша)Однако по прошествии одного-двух десятилетий недоразумение полностью выяснилось.

Единая и неделимая постепенно обрела свой прежний облик. Присоединили прибалтов. Снова (кажется, в четвертый уже раз?) разделили Польшу. Вернули Бессарабию. Не совсем ладно вышло с Финляндией. Проклятые чухонцы упорно не хотели присоединяться. Но, в конце концов, и это можно было объяснить в традиционном великодержавном духе. Александр I даровал финнам сейм, Ленин предоставил им независимость. Так что и тут все развивалось в русле давних традиций.

Представление, что Советский Союз будет все расти и расти, пока не превратится во Всемирный Союз Советских Республик, очень скоро обнаружило свою несостоятельность. Польша так и осталась Польшей, Германия — Германией. Даже претерпев насильственные разделы и став послушными сателлитами Москвы, в состав Союза Советских Республик они так и не вошли. Прав оказался Шульгин: Россия достигла своих естественных исторических границ, и на этом вся «мировая революция» закончилась. И слово «СССР» сразу утратило свой таинственный, мистический, сакраментальный смысл. Теперь оно стало восприниматься как точный синоним слова «Россия», как ее официальное наименование. (Подобно тому, как «США» является официальным наименованием бытового, разговорного, общеупотребительного — «Америка».)

Казалось бы, все обошлось. Гроза миновала. Бунин в Париже плакал от умиления над «Василием Теркиным» Твардовского. И как ему было не умиляться, если вот оно, самое несомненное, самое неопровержимое доказательство того, что Россия выжила, уцелела; что даже большевистское наваждение оказалось бессильно перед жизнестойкостью русского национального характера и бойкой замашкой метко сказанного русского слова.

Но вот что произошло потом.

Вдохновленные победами русского оружия, новенькими погонами, в которых русская армия предстала перед изумленной Европой, а также многими другими вещественными доказательствами того, что все, слава Богу, обошлось, в 1946–1947 годах на родину потянулись эмигранты.

Одного из вернувшихся я знал.

Когда-то он уехал из Крыма вместе с остатками врангелевской армии. Он уже в ту пору был взрослым человеком. Потом он жил во Франции, кончил Сорбонну, стал инженером-энергетиком. Во время гитлеровской оккупации активно участвовал в Сопротивлении. Не миновал гестапо.

В 1947 году он исхлопотал себе советский паспорт и приехал в СССР. Родина встретила его не слишком ласково, но не об этом речь. Все это, как говорится, было и быльем поросло: с 1947 года до наших дней прошло уже больше, чем минуло с 1920-го до 1947-го.

И вот этому-то человеку я задал однажды такой не слишком простодушный вопрос:

— Как вам показалось, есть что-нибудь общее между нашей, сегодняшней Россией — и той, старой, которую вы знали когда-то?

Он ответил:

— Только снег.

ХОРОШИЙ КОНЕЦ

В эпилоге «Доктора Живаго» неожиданно появляется новый персонаж — Танька Безочередова, бельевщица Таня. И вместе с ней в роман вдруг врывается, казалось бы, совсем несвойственная ему стихия того странного языка, на котором изъясняются обычно зощенковские герои:

— Ну, конечно, я девушка неученая, без папи, без мами росла сиротой. Вам, может быть, смешно, что я говорю, ну только говорю я, что знаю, надо войти в мое положение...

— Он ужасть как того не любил, чтобы дети, и кричал и топая ногами, что это одна грязь в доме и беспокойство. Я, кричал, этого терпеть не могу...

— Двор при посту был богатый, корова да лошадь, ну птица там, разумеется, разная, под огородом в полосе отчуждения сколько хочешь земли и, само собой, даровая квартира, сторожка казенная при самой путе. От родных мест снизу поезд еле-еле взбирался, насилу перемогая подъем, а от вас из Расеи шибко раскатывался, надо было тормоза...

— Я машинисту кричу, нападение на железнодорожный пост, смертоубийство и ограбление, разбойник в доме, заступитесь, товарищ дяденька, требуется спешная помощь.

(Борис Пастернак)Если бы бельевщица Таня вдруг решила выразить себя, свое сознание и свой опыт в стихах, эти стихи были бы, надо думать, неотличимы от тех, которые собрал Зощенко в своей книге «Письма к писателю»:

Худая ветхая избушка

И как тюрьма темна

Слепа мать старушка

Как полотно бледна...

А у ней девчонка там в углу сидить.

Бедная рыдает, в холоду дрожить

Голод донимает

Есть она хотит

Руки не согреет

И дрожа сидит...

Бедная девчонка

Рано она встает

И дрожа по улече

Бедная снует...

Чтобы не прозябнуть

Чтобы не простыть

Чтобы не остатся

И как мать не быть.

Если сравнить этот тип сознания с тем, который запечатлен в стихах Юрия Андреевича Живаго, окажется, что пропасть, их разделяющая, даже более глубока и непроходима, чем та, что разделяла (воспользуемся еще раз терминологией Гумилева) германцев и римлян до великого переселения народов.

Между тем Танька Безочередова — родная дочь Юрия Андреевича Живаго.

Вообще-то говоря, такая метаморфоза даже в пределах одного поколения — явление не такое уж редкое. Как частный случай она не заключает в себе ничего невероятного.

Невероятное состоит в том, что точно такая же метаморфоза произошла с целым народом.

Впрочем, автор «Доктора Живаго», как видно, и не подозревал, какой жуткий, пророческий смысл несет в себе появление бельевщицы Тани в эпилоге его романа. В эпилоге романа ведь кроме Таньки Безочередовой есть еще и Гордон, и Дудоров. Они пытаются осмыслить случившееся, прилагая к бельевщице Тане по-новому зазвучавшие строки Блока: «Мы дети страшных лет России...»

Как ни мрачно смотрит Пастернак на трагедию русской революции, как ни отличен его взгляд от традиционно оптимистических воззрений, принятых всей советской литературой, но и он рассматривает случившееся как временное затмение, которое предстоит пережить. То, что случилось с Россией, — не смерть, а обморок.

Ты значил все в моей судьбе.

Потом пришла война, разруха,

И долго-долго о Тебе

Ни слуху не было, ни духу.

И через много-много лет

Твой голос вновь меня встревожил.

Всю ночь читал я Твой Завет

И как от обморока ожил.

Интервал:

Закладка: