Владимир Миронов - Древние цивилизации

- Название:Древние цивилизации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9533-1060-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Миронов - Древние цивилизации краткое содержание

В книге В.Б. Миронова рассказывается, как шло зарождение древнейших цивилизаций Шумер, Египта, Ирана, Ирака. Показана жизнь египетского народа и царствование фараонов. В яркой и живой манере повествуется о создании знаменитых чудес света Древнего мира (городов, мостов, каналов, пирамид). В книге представлены судьбы известных ученых, царей и цариц Древнего мира – Птолемея, Навуходоносора, Саргона, Рамсеса, Тутанхамона, Нефертити, Клеопатры, а также дается описание древнейших городов планеты (Фивы, Вавилон и др.). Книга написана на основании многочисленных источников. Достоинством книги является яркий язык автора, доходчивое и увлекательное изложение сюжетов истории культуры.

Древние цивилизации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

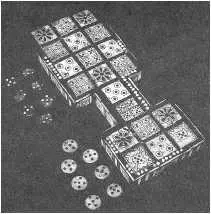

Настольная игра шумеров

В Египте (эпоха Нагада II, соответствующая культуре Урука IV) найдены привезенные из Шумера предметы роскоши, сосуды с ручками и пр. На сланцевой плитке древнейшего правителя Верхнего и Нижнего Египта, легендарного Менеса, присутствует типичный шумерский мотив, восходящий еще к эпохе Урука, – фантастического вида животные с длинными шеями. На рукоятке кинжала, найденного в Джебель-эль-Араке, неподалеку от Абидоса, в Верхнем Египте, имеется чрезвычайно любопытный мотив – сцены сражений на суше и море. Ученые пришли к выводу: на рукоятке, относящейся к эпохе Джемдет-Насра (2800 г. до н. э.), изображена битва, разыгравшаяся между шумерами, прибывшими по Чермному морю, и местным населением. Все это означает, что даже в столь отдаленное время шумеры не только уже могли добираться до Египта, но и оказывали определенное воздействие на формирование египетской культуры. Гипотеза, согласно которой не только иероглифическое письмо возникло благодаря шумерам, а сама идея создания письменных знаков родилась в Египте под их влиянием, имеет уже немалое число сторонников. Одним словом, перед нами предстал талантливый народ строителей, художников, организаторов, воинов, ученых.

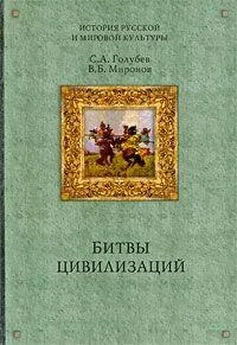

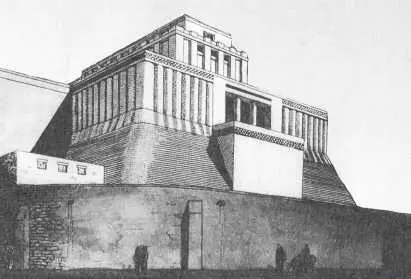

Белый храм в Уруке. Реконструкция

Так как же протекала жизнь в городе-государстве шумеров? Возьмем в качестве примера Урук, что находился на юге Месопотамии. В середине III тысячелетия до н. э. град сей занимал площадь свыше 400 га. Он был окружен двойными стенами из сырцовых кирпичей, протяженностью в 10 километров. Город имел свыше 800 сторожевых башен и население от 80 000 до 120 000 человек. Одним из его правителей, которых величали «эн» или «энси», видимо, был легендарный Гильгамеш. Немецкий ученый Х. Шмекель в книге «Ур, Ассирия и Вавилон» реконструировал жизнь города. На улицах города, в жилых районах, движение, шум, суета. Кончился знойный, душный день. Настала долгожданная вечерняя прохлада. Вдоль глухих глиняных стен, однообразие которых нарушают небольшие проемы, ведущие внутрь домов, шагают, возвращаясь из мастерских в храме, кузнецы и гончары, оружейники и скульпторы, каменщики и резчики. Видны женщины с кувшинами воды. Они спешат домой, чтобы поскорее приготовить ужин для мужей и детей. В толпе прохожих заметно и немало воинов… Медленно, словно боясь уронить достоинство, идут по улице важные жрецы, дворцовые чиновники, писцы. Нарядные модные юбочки делают их заметнее. Ведь в социальной иерархии они стоят выше ремесленников, работников, земледельцев, пастухов. Шумные, озорные мальчишки после длинного дня изнурительной учебы в школе писцов побросали таблички и с беззаботным смехом провожают караван ослов. Те нагружены корзинами с товарами с кораблей, разгруженных на пристани. Вдруг откуда-то издалека доносится крик, потом другой, третий. Крики эти все приближаются, становятся громче.

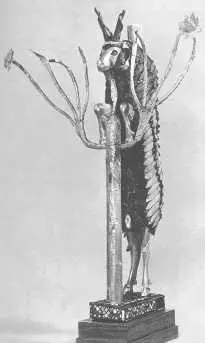

Козел, поедающий листья дерева. Украшение из Ура

Улица в шумерском городе

Толпа на улице расступается, образуя широкий коридор и смиренно склоняя головы: по направлению к храму едет энси. Вместе с семьей и придворными он весь день работал на строительстве нового оросительного канала и теперь после трудового дня возвращается во дворец, что находится рядом с храмом. Воздвигнутый на высокой платформе, опоясанный широкими, ведущими на самый верх лестницами, этот храм является гордостью жителей Урука. Вдоль его внутреннего двора длиной 60 и шириной 12 м протянулось одиннадцать залов. В хозяйственных помещениях находятся кладовые, амбары, склады. Тут жрецы приводят в порядок таблички: на них жетвоприношения, совершенные с утра в храме, все поступившие в казну доходы минувшего дня, которые еще более увеличат богатство бога – владыки и повелителя города. А энси, князь-жрец, правитель Урука, – лишь слуга бога, на чьем попечении находятся принадлежащие богу земельные угодья, богатства и люди. Так реконструируют жизнь города.

Голова статуи Гудеа из Лагаша

Статуя Гудеа (энси)

В III–II тысячелетиях до н. э. определились основные пути экономического развития региона. Верхняя прослойка государственных людей (чиновники, высшие чины армии, жрецы, ряд ремесленников) выступала собственником общинных земель, имела рабов и рабынь, эксплуатируя их труд. Цивилизация шумер (порой ее считают началом западной цивилизации) развивалась, имея два сектора: один сектор условно назовем «государственным», другой – «частнособственническим». В первый сектор входили в основном крупные хозяйства (ими владели храмы и верхушка знати), в другой – земли большесемейных общин (во главе с их патриархами). Хозяйства первого сектора стали позже собственностью государства, вторые оказались в собственности территориальных общин. Люди на землях государственного сектора имели право на владение землей. Это была своего рода плата за государеву службу. Полученный урожай шел на пропитание семей. Однако землю могли и отобрать, а у многих работников госсектора ее не было вовсе. Нам представляется симптоматичным и важным факт мирного сосуществования на заре истории двух экономических секторов – государственного и общинно-частного (с заметным преобладанием первого). Арендаторы земли расплачивались с собственниками. Они же платили подать государству на основе подоходного налога. Их землю обрабатывали наемные работники (за кров, хлеб, одежду).

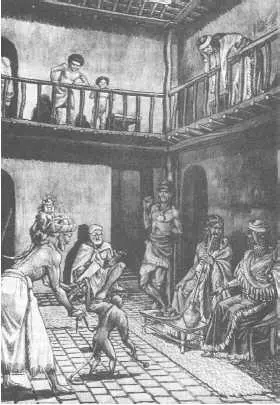

Двор богатого жителя Ура во II тыс. до н. э.

С распространением орошаемого земледелия и техники (гончарного круга, ткацкого станка, меди, железа, водоподъемных машин, инструментов) росла и производительность труда. Как и в Египте, тут немало каналов. Геродот указывал и на серьезные различия между северным Двуречьем – Ассирией, и южным – Вавилонией: «Земля ассириян орошается дождем мало; дождевой воды достаточно только для питания корней хлебных растений: вырастает посев и созревает хлеб при помощи орошения из реки; река эта не разливается, впрочем, по полям, как в Египте; орошают здесь руками и с помощью насосов. Вавилония же вся, так же как и Египет, изрезана каналами; наибольший из них, судоходный, тянется от Евфрата на юг до другой реки, Тигра». Создание такого рода каналов, понятно, требовало больших усилий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: