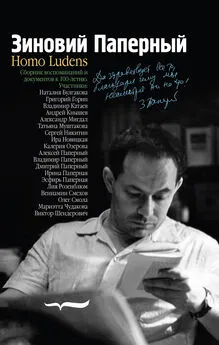

Йохан Хейзинга - Homo Ludens

- Название:Homo Ludens

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Прогресс - Традиция

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:5-89493-010-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Йохан Хейзинга - Homo Ludens краткое содержание

Книга продолжает издание избранных произведений выдающегося нидерландского историка и культуролога. Классическая работа Homo Ludens [Человек играющий] посвящена всеобъемлющей сущности феномена игры и универсальному значению ее в человеческой цивилизации. Статьи Задачи истории культуры, Об исторических жизненных идеалах, Политическое и военное значение рыцарских идей в позднем Средневековье, Проблема Ренессанса всесторонне рассматривают актуальные до сих пор философские и методологические вопросы в сфере истории и культорологии. раскрывают теоретические и нравственные основы подхода Й. Хейзинги к истории и культуре Публикуемые произведения, с их анализом фундаментальных проблем теории и истории культуры, отмечены высокой научной ценностью, ясностью и убедительностью изложения, яркостью и разнообразием фактического материала, широтой охвата, несомненными художественными достоинствами.

Homo Ludens - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Такие примеры можно заимствовать чуть не в каждом уголке земли. Согласно древнему китайскому учению, предназначение танца и музыки — удерживать мир в его колее и обуздывать природу во благо людей. От состязаний на праздниках, приуроченных ко времени года, зависит удача в течение всего объемлющего эти четыре периода срока. Если люди не сойдутся все вместе, урожая не будет [25] Cranet M. Fetes et chansons anciennes de la Chine. Paris, 1914. P. 150, 292; Idem. Danses et legendes de la Chine ancienne. Paris, 1926. P. 351 sq.; Idem. La civilisation Chinoise. Paris, 1929. P. 231.

.

Священнодействие — это дроменон , то есть свершаемое. Представляемое зрителю — (драма), то есть действие, неважно, происходит ли оно в форме показа или же состязания [26] Древнегреческие слова и драма, восходящие к глаголу — "делать", первоначально означали одно и то же — "действие", "дело".

. Такое действие представляет собою некое космическое событие, однако не только в виде его репрезентации, но и как отождествление с ним. Оно вторит событию. Культовый обряд позволяет вызвать эффект, образно представленный в действии. Его функция — не простое подражание, но способ стать частью, участие в действии [27] "As the Greeks would say, rather methectic than mimetic" ["Как сказали бы греки, скорее метектическая, нежели миметическая"] — Hamson J. E. Themis, A study of the social origins of Greek religion. Cambridge, 1912. P. 125.

. Это — "helping the action out" [28] Marett R. R. The Threshold of Religion. London, 1912. P. 48.

["вызволение действия"].

Наука о культуре не задается вопросом, каким образом психология понимает духовный процесс, который находит выражение в этих явлениях. Психология, возможно, попытается разделаться с потребностью, приводящей к таким представлениям, как с "identification compensatrice" ["компенсирующим отождествлением"] или как с "репрезентативным действием при невозможности выполнить настоящее действие, направленное на определенную цель" [29] Buytendijk. Loc. cit. P. 70–71.

. Для науки о культуре важно понять, что означают эти образные представления в духовной жизни тех народов, которые творят их и почитают.

Мы затрагиваем здесь основы науки о религии, вопрос о сущности культа, обряда, мистерии. Древнеиндийский обряд жертвоприношения, известный по Ведам [30] Древнейший период индийской религии (середина II–I тыс. до и. э.) историки именуют ведийским, по Ведам (санскр. "веда" — "знание", слово произведено от того же общеиндоевропейского корня, что и русское "ведать"), священным книгам, представляющим собой сборники гимнов, молитв, заклинаний, жертвенных формул и т. п. Всего существуют четыре Веды: Ригведа (Веда гимнов), Самаведа (Веда мелодии), Яджурведа (Веда жертвоприношений) и Атхарваведа (Веда заклинаний). Архаическая индийская религия по сути своей весьма магична: если в монотеистических религиях основное место занимает молитва, т. е. обращение к божеству, просьба, которую это божество может принять или отвергнуть, то в магических верованиях заклинание обладает принудительной силой. Согласно древнеиндийским представлениям, боги не могут не выполнить обращенного к ним требования, подкрепленного жертвоприношением, если ритуал этого жертвоприношения проведен правильно и жертвенная формула произнесена безошибочно. В Ведах упоминается Брихаспати, или Брахмаспати ("господин молитвы"), — божество заклинаний и жертвоприношений, согласно Атхарваведе — это отец богов и создатель мира.

, целиком покоится на идее, что культовое действие, будь то жертва, состязание или представление, понуждает богов дать ему совершиться, если только некое желаемое космическое событие представить, передать, вообразить в ритуале. Для античного мира эти взаимосвязи убедительно разрабатывает в своей книге "Themis, A Study of the social origins of Greek religion" [31] Cambridge, 1912.

[Фемида, Исследование социальных истоков греческой религии] мисс Дж. Э. Харрисон, исходя из боевого танца куретов на Крите [32] Куреты — в греческой мифологии демонические существа, составляющие окружение матери богов Реи. Верховный бог Кронос пожирал своих детей, рожденных от Реи, ибо ему было предсказано, что сам он погибнет от руки сына. Последнего из детей, Зевса, Рея спасла, спрятав в пещере на Крите. Когда младенец плакал, куреты, дабы не дать его обнаружить, заглушали плач ударами копий о щиты, экстатическими криками и плясками. В поздней Античности куреты считались наставниками людей в полезных занятиях — пчеловодстве, скотоводстве, домостроительстве — и составляли свиту Афины.

. Не вдаваясь во все историко-религиозные вопросы, обусловленные этой темой, рассмотрим поближе игровой характер архаического культового действа.

Итак, в свете изложенного культ есть показ, драматическое представление, образное воплощение, замещающее действительное осуществление. В ходе священных празднеств, возвращающихся с каждым из времен года, люди сообща отмечают великие события в жизни природы, устраивая посвященные им представления. Они воспроизводят смену времен года, изображая восход и заход созвездий, рост и созревание плодов, рождение, жизнь и смерть людей и животных. По выражению Лео Фробениуса, человечество разыгрывает порядок вещей в природе [33] Frobenius L. Kulturgeschichte Afrikas, Prolegomena zu einer historischen Gestalt-lehre. Phaidon Verlag, 1933; Idem. Schiksalskunde im Sinne des Kulturwerdens. Leipzig, 1932.

в той мере, в какой оно его постигает. Согласно Фробениусу, в далекие, доисторические времена оно охватывало своим сознанием прежде всего явления растительного и животного мира, а затем уже дошло до понимания значения порядка во времени и пространстве, чередования месяцев и времен года, небесного движения солнца. И вот оно разыгрывает весь порядок бытия в священной игре. И в этой игре, и через игру оно вновь воплощает представленные события и помогает тем самым поддержанию мирового порядка. Да и другие вещи должны были вытекать из игры. Ибо в формах культовых игр человечество нащупывало порядок в самом человеческом обществе, закладывало зачатки своих простейших государственных форм. Король — это солнце, королевская власть — образное воплощение его небесного хода; всю свою жизнь играет король "солнце", чтобы в конце концов разделить судьбу солнца: его собственный народ в ритуальной форме кладет предел его жизни [34] Хейзинга намекает на распространенные в конце XIX — начале XX в. теории в мифоведении: солярно-метеорологическую (см. Осень Средневековья, т. I настоящего издания, примеч. 2' к гл. V) и гипотезу английского этнолога Дж. Дж. Фрейзера (Фрэзера), выдвинутую в его капитальном труде "Золотая ветвь" (существует множество вариантов; основной, объемом в 12 т., вышел в свет в 1911–1915 гг.). Фрейзер группирует все первобытные верования вокруг центрального ритуала — умерщвления священного царя-жреца его преемником (из этого Фрейзер выводит и идею умирающего и воскресающего божества).

.

Интервал:

Закладка: