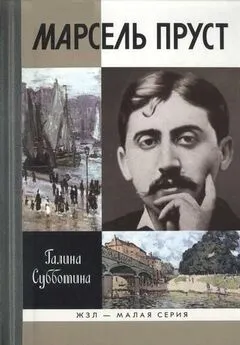

Марсель Пруст - Три письма

- Название:Три письма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Иностранная литература

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марсель Пруст - Три письма краткое содержание

В этих трёх письмах Марсель Пруст, с помощью Елены Баевской, пердстаёт в новом для российского читателя амплуа — амплуа переводчика. Мы знакомимся, конечно, не с самими переводами, но с размышлениями и сомнениями М.Пруста, переводившего знаменитую работу искусствоведа Джона Рёскина "Сезам и Лилии" в преддверии главного труда своей жизни — "В поисках потерянного времени".

Три письма - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

…Мы воображаем, будто минувшее находится далеко от нас, и наверное, этим-то и объясняется, почему даже великие писатели находили гений и красоту в произведениях посредственных мистификаторов вроде Оссиана. Изумляясь, как это стародавних бардов могли осенять современные мысли, мы приходим в восхищение, если в тексте, который мы считаем древней гэльской песнью, обнаруживается то, что у нашего современника показалось бы просто удачной находкой. От талантливого переводчика требуется только ввести в древнего автора, чьи слова он более или менее точно воспроизводит, какие-то дополнения от себя, которые, будь они подписаны современным именем и опубликованы отдельно, показались бы не более чем симпатичными, — и тут же переводимого поэта осеняет трогательное величие, он словно играет на клавиатуре нескольких столетий. Сам переводчик только и может, что создать книгу, которая показалась бы всего лишь посредственной, будь она опубликована как его оригинальное произведение. А представленная в виде перевода, она кажется шедевром. [1] Здесь и далее цитируется в моем переводе по: Marcel Proust. A la recherche du temps perdu. Vol. I–IV. - Paris: Gallimard, 1987–1989. - Vol. II, p. 711. (Здесь и далее — прим. перев.)

Логика рассуждений героя романа безупречна: он знает суть вопроса. Его утверждения нелегко опровергнуть, и, пожалуй, многих они надолго лишат охоты баловаться переводами. А между тем подобные мысли могли прийти в голову только искушенному мастеру, который о переводе знает не понаслышке.

Образность прустовского романа основана подчас на знании переводческой техники. Какой переводчик-профессионал не гордится тем, что виртуозно владеет синтаксисом? Однако Пруст развенчивает и это ценное качество (причем опять не от своего имени, а от лица героя), когда описывает герцогиню Германтскую:

Мы уже достаточно описали остроумие герцогини, чтобы стало понятно, что, хотя оно и не имело ничего общего с тонким умом, это все же было настоящее остроумие, умевшее искусно, как переводчик, пользоваться разнообразными формами синтаксиса. [2] Op. cit., vol. Ill, p. 86–87.

Вряд ли писатель, не отдавший годы жизни переводу, придумал бы такое сравнение!

И все же Пруст, низвергнув литературный перевод с пьедестала, возносит его на новую, недосягаемую высоту. Когда писатель задается целью создать великую и правдивую книгу, его труд, по мысли героя, — это, в сущности, перевод:

…чтобы выразить эти впечатления, чтобы написать эту главную книгу, единственную настоящую книгу, великому писателю нужно не сочинить ее, в расхожем смысле слова, потому что ведь эта книга уже существует в каждом из нас, — но перевести. Долг и задача писателя — быть переводчиком. [3] Marcel Proust. À la recherche du temps perdu. Vol. IV, p. 469.

Мы предлагаем вниманию читателя три письма Марселя Пруста, из которых можно узнать и о его отношении к переводу, и о некоторых этапах и технических аспектах работы, и в какой-то мере — о его дружеских связях и художественных интересах, и, конечно, о всей той смеси дружелюбия и ранимости, гордости и неуверенности в себе, которая была ему присуща. Кроме того, читатель может видеть, как от переводов из Рескина Пруст переходит к "переводам из самого себя", за которые он возьмется с новой энергией в 1908 году, когда начнет писать "В поисках утраченного времени". В нашу задачу входило поместить эти три письма в контекст среды и эпохи, поэтому каждый текст сопровождается небольшим комментарием. [4] Пользуюсь случаем, чтобы выразить сердечную благодарность отделу Пруста в Институте текстов и рукописей нового времени (ITEM, École Normale Supérieure, Equipe Proust) за существенную помощь в работе над этой статьей.

1. Константену де Бранковану [Вторая половина января 1903]

Милый друг,

вы знаете, как я вас люблю, и сейчас, когда вы были так добры ко мне и к моим Рескинам, мне бы тем более не хотелось, чтобы вы думали, будто я вас упрекаю; но у меня просто не укладывается в голове, как вы могли, зная, что вот уже четыре года я работаю над переводом "Амьенской библии", что этот перевод вот-вот будет опубликован, что он стоил мне немалого труда и что я придаю ему огромную важность, — не укладывается в голове, как вы могли, зная все это, сказать при Лорисе (да при ком угодно): "В сущности, вы же не знаете английского, там, наверное, полно неточностей". Я знаю, милый мой Константен, вы это сказали не со зла. Но если бы кто-нибудь меня ненавидел и хотел одним словом уничтожить плоды моего напряженного четырехлетнего труда, которого я не бросал даже когда болел, если бы кто-нибудь хотел, чтобы моего перевода никто не читал, словно его и вовсе не существовало, — разве этот человек мог бы сделать мне больнее? Скажите такое трем людям — и я бы мог не тратить даже одного из тысячи часов (на самом деле много больше!), которых стоил мне этот перевод.

А, по сути, вы знаете, у меня нет привычки переоценивать то, что я делаю, и я не докучаю знакомым своими опусами. Но я думаю, что этот перевод — не в силу моего таланта, которого просто нет, а в силу моей бесконечной добросовестности — будет переводом, каких очень немного, настоящим воссозданием подлинника. Если бы вы знали, что не было ни одного неясного выражения, ни одной темной фразы, по поводу которых бы я не советовался по меньшей мере с десятком английских писателей и не накопил целую пачку писем, вы бы не произнесли слова «неточность». Я углублялся в смысл каждого слова, в значение каждого выражения, устанавливал связь между всеми мыслями и в итоге пришел к такому доскональному знанию текста, что всякий раз, когда я советовался с каким-нибудь англичанином — или французом, безукоризненно знающим английский, — им обычно требовалось не меньше часа, чтобы распознать трудность, и они говорили мне, что я знаю английский лучше англичан. Тут они как раз ошибались. Я не знаю ни слова на разговорном английском и читаю по-английски неважно. Но я четыре года работаю над "Амьенской библией" и знаю ее наизусть; смысл текста мне ясен совершенно, остались только те туманности, которые происходят не от недостаточной нашей зоркости, но от темной и не терпящей упрощения мысли, в которую мы вглядываемся. Про предложений двадцать, не меньше, д'Юмьер говорил мне: "Это невозможно перевести, это по-английски ничего не значит. Я бы на вашем месте это пропустил". Вооружившись терпением, я даже и там доискался до смысла. И если в моем переводе все-таки встретятся ошибки, то лишь в простых и легких местах, потому что темные я обдумывал, переделывал, углублял годами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: