Петр Киле - Ренессанс в России Книга эссе

- Название:Ренессанс в России Книга эссе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Киле - Ренессанс в России Книга эссе краткое содержание

В книге эссе петербургского писателя, по образованию философа-эстетика, впервые история России и ее культура XVIII–XX веков переосмыслены как Ренессанс, с теми же основными признаками и чертами, какие присущи эпохе Возрождения в странах Западной Европы, только с выработкой нового гуманизма.

Это книга первая (2002), в которой автор выступает с обоснованием нового взгляда в общеэстетическом плане. Статья по ней «Ренессанс в России» опубликована в журнале «Нева» (№ 5, 2003). Более полная разработка ренессансных явлений русского искусства представлена в книге второй «Эпоха Ренессанса в России».

Ренессанс в России Книга эссе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Русская жизнь в ее развитии, начиная от празднеств и ассамблей Петра I, выработала определенные формы, каковые легко переходили на сцену, а театр в свою очередь оказывал решительное влияние на образ жизни и умонастроение эпохи. Прием театрализации жизни, характерный для эстетики Русского модерна, не выдумка снобов, не декаденство, как выражались, а составляет самую суть эпохи, исполненной высокого лиризма и величайшего трагизма, с яркой устремленностью к новому, светлому, либо к далекому прошлому. Ренессансные явления, как было во Флоренции рубежа XV–XVI веков, глубоко проникли в умонастроение и в самый быт интеллигенции и купечества.

Эстетика отрадного

В России возникает новая ситуация: на авансцену истории, вместо дворянства, выходит разночинная интеллигенция и купечество, то есть представители новой городской культуры, как в эпоху Возрождения в Европе или в странах Востока в свое время. Жизнь в дворянских усадьбах становится воспоминанием, плодотворным для развития литературы (Тургенев, Гончаров, Лев Толстой), а города становятся центром развития новой культуры, что находит отражение также в литературе (Гоголь, Достоевский, Чехов). Именно в этот период русская классическая литература, как некогда живопись в Италии, достигает мировых вершин и обретает всемирное значение и влияние.

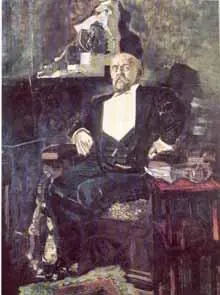

Пореформенная эпоха с ее порывами к свободе и разочарованиями подготовила 80-е годы, и одним из ее представителей, как бы связующим звеном в череде поколений, был Савва Иванович Мамонтов, личность удивительнейшая, запечатленная особенно выразительно в портрете М.Врубеля.

Это русский Лоренцо Великолепный, промышленник, певец, скульптор, организатор Абрамцевского художественного кружка и создатель Частной оперы в Москве, в которых вызрели идеи и художники рубежа столетий. Савва Мамонтов родился в далекой провинции, в городе на пересечении дорог между центральной Россией и Сибирью, где жили ссыльные декабристы, с которыми дружил его отец, купец, надо думать, уже новой формации. Что декабристы произвели на мальчика огромное и плодотворное впечатление, не приходится сомневаться, если, будучи уже преуспевающим промышленником, в своем рабочем кабинете он счел необходимым повесить портреты декабристов, друзей Пушкина, и блистательная эпоха поэта окружала его воочию, словно он оттуда родом.

Неудивительно, что молодой купец проявил интерес к изящным искусствам, нежданно-негаданно обнаруживая в себе таланты один замечательнее другого. Он поехал в Италию учиться пению; подружившись там с русскими художниками, в частности, со скульптором М. Антокольским, он вдруг начал лепить и столь впечатляюще, что учитель его уверовал в новый талант.

“Он один из самых прелестных людей с артистической натурой, — писал Антокольский. — Он — прост, добр, очень любит музыку и очень недурно сам поет”. По ту пору он был, очевидно, еще совсем молод, а десятилетием позже вот каким предстал перед В.Васнецовым: “При первой встрече он поразил меня и привлек даже своей наружностью: большие, сильные, я бы сказал, волевые глаза, вся фигура стройная, складная, энергичная, богатырская”.

Соприкосновение с классической древностью оказывало на Савву Мамонтова такое же благотворное действие, как молитва для верующего при посещении церкви. Его всегда тянуло в Италию, где он преображался, как истинный художник.

“Я до сих пор еще чувствую себя хорошим человеком под влиянием римской жизни”, - писал он жене. Воздействие красоты заключало в себе и этическое начало, и человек становился лучше, а с ним и мир вокруг. Древний Рим, эпоха Возрождения подвигали к творчеству и не вообще, а именно в России. “Мало знать, надо чувствовать привлекательность родной красоты! — призывал друзей Савва Мамонтов. — Надо во всей глубине переживать и показывать в картинах поэзию родной жизни и родных людей”.

Словно великих талантов, отпущенных ему природой, мало, он окружил себя целой плеядой художников, поддерживая их субсидиями, заказами, подвигая к новым идеям и задачам.

В семье Мамонтовых еще отроком В.Серов был принят как родной, близкий человек, и он по своему характеру даже больше дружил с Елизаветой Григорьевной, женою Саввы Ивановича, одною из замечательных женщин той эпохи, коими она столь богата.

Строгий обычно, почти суровый, как Данте, художник с подкупающей искренностью признается невесте: “Ты ведь знаешь, как люблю я Елизавету Григорьевну, т. е. я влюблен в нее, ну как можно быть влюбленным в мать. Право, у меня две матери”.

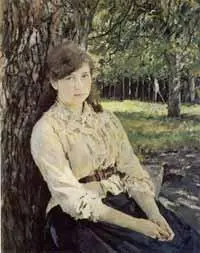

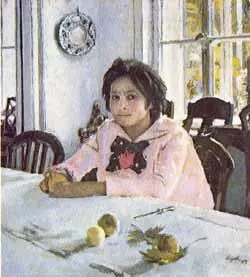

Вы помните “Девушку, освещенную солнцем” Серова, или его же “Девочку с персиками”? Здесь не только юность художника и его моделей, а сама атмосфера эпохи, светлое мироощущение поколения, входившего в жизнь в 80-е годы XIX века, известные, как годы глухой политической реакции. Это поколение уникально даже в ряду поколения Пушкина и декабристов, шестидесятников, оно дало, кроме массы прекрасных людей, несколько блистательных плеяд гениальных художников, поэтов, артистов и актрис, архитекторов, мыслителей и революционеров, а главное, оно входило в жизнь с совершенно новыми идеями добра и правды, каких еще не было нигде в мире, выработанных, как теперь ясно, эпохой Ренессанса в России.

Серов написал портрет старшей дочери Мамонтовых — Веры Мамонтовой, словно предчувствуя ее раннюю смерть, и подарил его Елизавете Григорьевне. Это и есть “Девочка с персиками”, юность и вечное утро России, шедевр художника и его кредо.

Из Венеции молодой художник писал, как и Савва Мамонтов, находя в эпохе Возрождения отзвук собственным исканиям, он писал невесте, поев устриц с товарищами и выпив коньяку из опасения холеры: “Да, да, ведь ты моя. Ох, прости меня, но я люблю тебя. У меня совершенный дурман в голове, но я уверен, что все, что делалось воображением и рукой художника — все, все делалось почти в пьяном настроении, оттого они и хороши, эти мастера XVI века Ренессанса. Легко им жилось, беззаботно. Я хочу таким быть — беззаботным; в нынешнем веке пишут все тяжелое, ничего отрадного. Я хочу, хочу отрадного и буду писать только отрадное”.

Отрадное в понимании Серова, как можно заключить из его высказываний, — это не радость, а скорее свобода. Ощущать свободу, быть как бы праздным гулякой, каким воспринимает Моцарта Сальери у Пушкина, — это, конечно, отрадно. Вообще здесь стоит продумать многое. Отрадное Серов выводит не столько из образа жизни старых мастеров, а из восприятия классического искусства, из его блеска и света. Между тем отрадное — это и родное; именно о родном так или иначе говорят все художники Абрамцевского кружка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Петр Киле - Солнце любви [Киноновелла]](/books/423336/petr-kile-solnce-lyubvi-kinonovella.webp)

![Петр Киле - Опыты по эстетике классических эпох. [Статьи и эссе]](/books/426420/petr-kile-opyty-po-estetike-klassicheskih-epoh-st.webp)

![Петр Киле - Телестерион [Сборник сюит]](/books/465028/petr-kile-telesterion-sbornik-syuit.webp)

![Виктор Петров - Сага Форта Росс [Книга 1. Принцесса Елена]](/books/1072668/viktor-petrov-saga-forta-ross-kniga-1-princessa.webp)