Стивен Кершоу - Путеводитель по греческой мифологии

- Название:Путеводитель по греческой мифологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ; АСТ Москва

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-065621-9; 978-5-403-03423-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стивен Кершоу - Путеводитель по греческой мифологии краткое содержание

Верность Пенелопы. Ахиллесова пята. Троянский конь. Муза художника. Эти понятия входят в нашу жизнь — и остаются с нами навсегда.

Мы называем Аполлоном красивого мужчину, сравниваем с авгиевыми конюшнями трудную, неблагодарную работу — и говорим о человеке, живущем в постоянной опасности, что над ним нависает дамоклов меч.

Но что лежит в основе этих пословиц, поговорок и устойчивых оборотов?

Известный британский ученый Стивен П. Кершоу предлагает в своей живо и увлекательно написанной книге не только новый и оригинальный взгляд на мифы Древней Греции, но и показывает, какое влияние эти мифы оказали на развитие западной культуры, литературы и искусства — от Возрождения до наших дней.

Путеводитель по греческой мифологии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Труды Фрэзера продолжила Джейн Харрисон, главным образом, в работе «Фемида» (1912). Харрисон особенно интересовалась связью мифов с обрядами, ритуалами и считала, что мифы — повествования (logomena, «нечто рассказанное»), которое соотносится с ритуалами (dromena, «нечто представленным»), или другими словами, мифы эквивалентны обрядам. Ритуалистическая доктрина дала начало кембриджской школе классической филологии, к которой, кроме Харрисон, принадлежали, в частности, Ф. М. Корнфорд и Гилберт Мюррей. По мнению Корнфорда, греческая комедия произошла от новогодних обрядов, а по суждению Мюррея, и греческая трагедия зародилась от укоренившихся ритуалов.

В двадцатые годы XX века сравнительная мифология получила свое развитие в трудах Жоржа Дюмезиля, положившего начало структурного изучения мифов. Дюмезиль, специалист по сравнительной мифологии индоевропейских народов, предложил теорию трехфункциональной структуры индоевропейских мифов и других культурных феноменов: религиозная и светская власть, военная сила, плодородие. По Дюмезилю, Парис, верша нелегкий суд, выбирал между религиозной властью (Герой), военной силой (Афиной) и плодородием (Афродитой). Дюмезиль объясняет падение Трои тем, что Парис, презрев иерархию, предпочел Афродиту, отдав пальму первенства плодородию.

Зигмунд Фрейд, известный как исследователь эдипова комплекса, для обоснования разработанного им психоанализа нередко прибегал к греческим мифам. В своей работе «Толкование сновидений» (1900) Фрейд доказал, что комплекс Эдипа — это группа связанных понятий, инстинктивных влечений и страхов, наблюдаемая у мальчиков в возрасте от трех до семи лет. В этом периоде, соответствующему типу фаллической фазы психосексуального развития, интерес ребенка сосредоточен преимущественно на родителе противоположного пола и сопровождается агрессивностью по отношению к родителю своего пола. Комплекс этот назван по имени героя греческого мифа царя Эдипа, который, не зная того, убил собственного отца и женился на собственной матери. В «Толковании сновидений» Фрейд также предположил, что сновидения связаны с формой и содержанием мифов, легенд и сказаний.

По Фрейду, человеку, помимо сознания, присуще также и бессознательное, чьи желания часто противоречат друг другу — желания бессознательного сталкиваются с сознательными желаниями, а сновидения становятся замаскированным исполнением неудовлетворенных в бодрствующем состоянии желаний. Мифы важны потому, что они позволяют бессознательному, обычно подавленному, выразиться в обычной, социально приемлемой форме.

По Фрейду, сновидение состоит из двух составляющих: явного содержания и скрытых мыслей. Явное содержание сновидения — образы сновидения, оставшиеся в памяти после сна. Скрытые мысли — бессознательное содержание сновидения, скрывающееся за явными, искажающими его содержаниями. С помощью работы сновидения (похожей на перевод текста с одного языка на другой) из скрытых мыслей сновидения формируется явное содержание сновидения. Образы, полученные в результате работы сновидения, называются «символами», которые могут быть личными (понятными лишь тому, кому привиделось сновидение) и универсальными (непонятными для того, кому привиделось сновидение, но очевидными для психоаналитика).

По Фрейду, психосексуальное развитие мальчика включает четыре фазы:

1. Аутоэротизм — удовлетворение сексуальных влечений и получение наслаждения с помощью органов и участков собственного тела; это влечение находится под влиянием Ид, средоточия слепых инстинктов, стремящихся к немедленному удовлетворению.

2. Комплекс Эдипа — в возрасте от трех до семи лет мальчик испытывает половое влечение к матери и ревность по отношению к отцу; мальчику кажется, что отец ему угрожает, и потому он страшится возможной кастрации; в то же время из-за любви к отцу и боязни за него, вызванной враждебным к нему отношением, ребенок испытывает страх и чувствует себя виноватым.

3. Латентный период — ребенок подавляет свою сексуальность за счет развития сверх-Я, высшей инстанции в сфере духовной жизни, которая берет Ид под контроль.

4. Зрелость — ребенок достигает полового развития, отделяет себя от матери, примиряется с отцом и пытается отыскать объект сексуального влечения, по половому признаку похожий на мать.

Если общество похоже на индивидуумов, то, по Фрейду, «из анализа мифов с большой вероятностью следует, что это всего лишь искаженные остатки желаний — грез целых народов, вековые мечтания юного человечества». Для Фрейда содержание мифов имеет символический смысл, но содержание это не слишком искажено работой сновидения, поэтому Фрейд легко пользуется анализом сновидений и объясняет скрытые в этих сновидениях мысли. Используя мифы, легенды, сказания, Фрейд составил список универсальных «фрейдистских» символов.

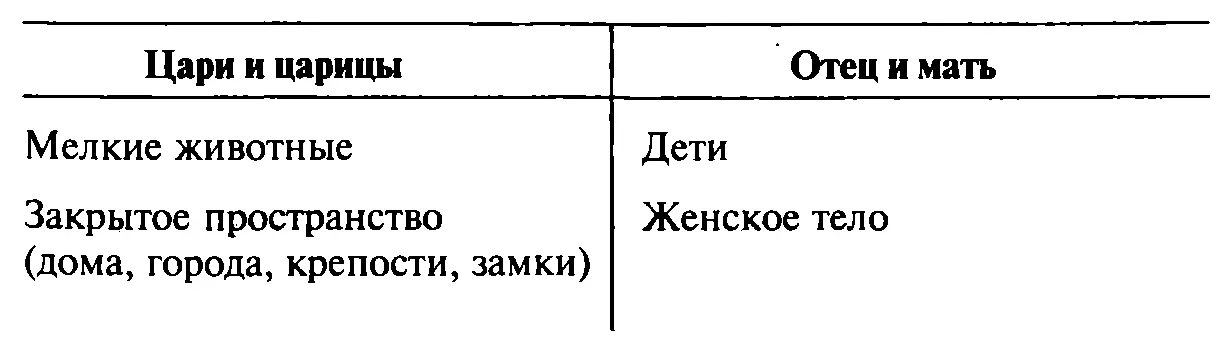

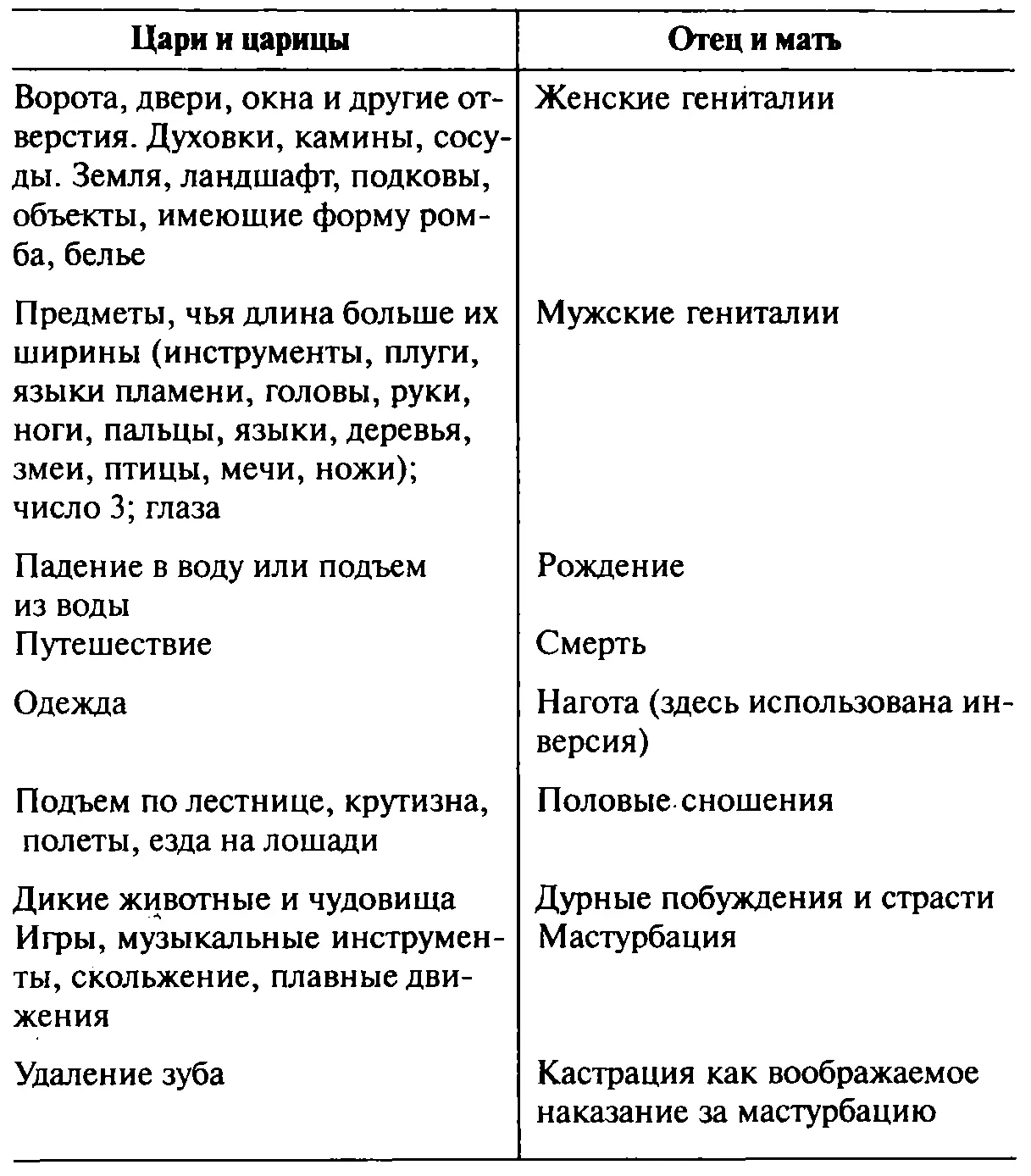

Вот толкование этих символов:

Примером толкования Фрейдом символов может служить миф о Медузе:

• Отсечение головы — кастрация.

• Ужас, который она внушает = боязнь кастрации.

Такой ужас может охватить мальчика, когда он видит женские гениталии (например, материнские), окруженные волосами.

• Змеиные волосы Медузы служат для смягчения ужаса, ибо фаллические змеи символизируют пенис. Здесь Фрейд использует техническую норму, названную им «компенсация», ибо многочисленность символов пениса обозначает кастрацию.

• Вид головы Медузы обращает наблюдателя в камень, что является эмоциональной реакцией на кастрацию.

• Быть обращенным в камень — символ эрекции; это благоприятно: наблюдатель ощущает свой пенис, его эрекцию.

• Афина, девственная богиня, носит голову Медузы, символ ужаса на своей эгиде, демонстрируя ужасные гениталии матери, чтобы отвратить сексуальные помышления.

• Образ женщины, угрожающей мужчине кастрацией, мог быть воспринят только отъявленно гомосексуальными греками.

Суждение Фрейда о том, что за явным содержанием мифа коренится еще и другой — скрытый — смысл, получило распространение, и теперь многие исследователи считают, что в мифах рассматриваются проблемы, актуальные для того общества, в котором эти сказания создаются, насыщение мифа таким содержанием не является непременно сознательным.

Карл Юнг (1875–1961), последователь Зигмунда Фрейда, выдвинул положение о том, что помимо индивидуального подсознательного существует также коллективное бессознательное. Он считал, что сходные символы существуют в мифах и сновидениях. Юнг утверждал, что фундамент духовной жизни составляет исследуемый опыт предшествующих поколений (включая мифы и коллективные желания-грезы), образованный совокупностью архетипов, которые исследуются подобно тому, как наследуется строение тела. По Юнгу, архетипы структурируют понимание мира, себя и других людей и с особой отчетливостью проявляются в мифах и сновидениях. Юнг определил целую серию архетипов (ребенок, наделенный даром предвидения, мудрый старец, мать и дочь и др.), которые появляются из предсознательной психики и находят выражение в мифе. Однако когда коллективная психика становится сознательной, она нуждается в подавлении для развития индивидов, и такая победа символически отражается в мифах, повествующих о различных славных свершениях. Юнг считал, что главные выражения коллективного бессознательного можно найти в знакомых мифах. Работы Юнга не общеприняты, но они иллюстрируют важность и значительность мифов и в жизни современного общества.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: