Фрэнк Джозеф - Предки богов. Затерянная цивилизация Лемурии

- Название:Предки богов. Затерянная цивилизация Лемурии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-36109-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Фрэнк Джозеф - Предки богов. Затерянная цивилизация Лемурии краткое содержание

Исчезнувший древний континент Лемурия, или Му, не так знаменит, как Атлантида. Однако его культура не только стала прародительницей цивилизации атлантов, но и оказала значительное влияние на весь тихоокеанский регион от Дальнего Востока и Океании до Северной и Южной Америки. Огромное количество свидетельств, содержащихся в устных туземных преданиях, создает образ Лемурии как родины технологически развитого и социально гармоничного народа, пережившего чудовищный катаклизм. После катастрофы некоторые лемурийцы нашли прибежище в Центральной Азии и Японии, где их духовные принципы сформировали основу для двух великих религий человечества — тибетского буддизма и японского синтоизма.

Автор этой книги, известный исследователь необычного Фрэнк Джозеф, полагает, что нравственные принципы Лемурии и Атлантиды — восточной и западной цивилизаций — спустя тысячелетия вновь вошли в стадию острой конфронтации и на кону сегодня в очередной раз существование всего человечества.

Предки богов. Затерянная цивилизация Лемурии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Древние индийцы пользовались стандартной системой мер и весов при сооружении городов с большими общественными купальнями, современным водопроводом и сложным городским планированием. Их главный порт Лотал принимал грузовые суда, следовавшие по маршрутам огромной торговой сети, уходящей далеко за пределы Индийского океана. Археологам удалось определить 14 городских центров, которые не были рыхлым конгломератом городов-государств, но скорее частью единой политической культуры.

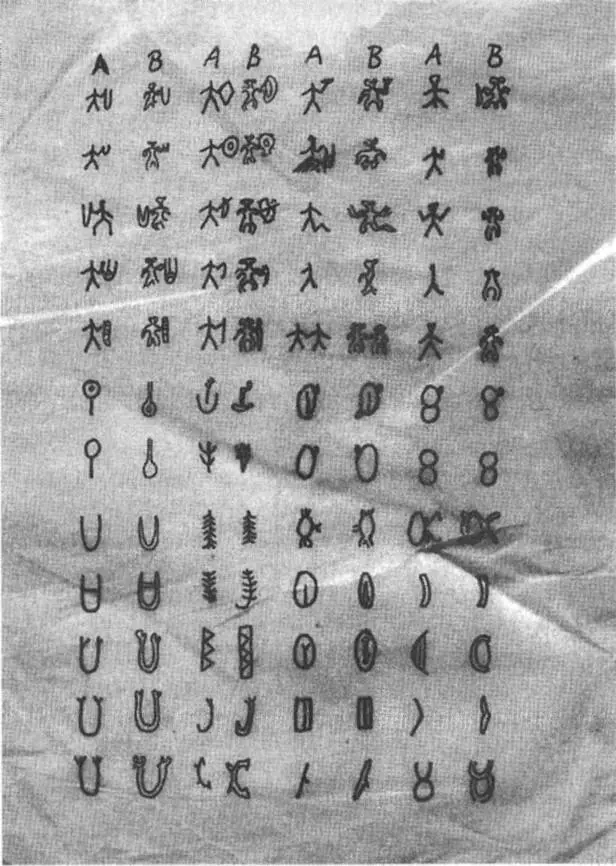

Примерно в 1700 г. до н. э. цивилизация долины Инда была растоптана копытами боевых коней арийских завоевателей с севера. Задолго до этого в Мохенджо-Даро зародилась письменность, не поддававшаяся переводу с тех пор, как ее образцы были обнаружены в конце XIX века. Однако в 1932 г. венгерский языковед Гильом де Хевеси сделал доклад в парижской Академии изящной словесности, где, в частности, сказал о связи между письменностью долины Инда и острова Пасхи. Он обнаружил 174 идентичных, или практически идентичных, символа из 745 (на основе 226 знаков из долины Инда и 519 — с острова Пасхи; последних было взято больше, чтобы увеличить количество вариантов). Его сравнительное исследование показало, что «и в том, и в другом языке применялась одинаковая система дополнительных элементов. Очевидно, это также серьезное визуальное доказательство сходства между образцами письменности».

Письменность ронго-ронго, как и долины Инда, — силлабическая, не-алфавитная, с примесью идеограмм, рисованных изображений. В обеих присутствует boust-rophedon («как пашет бык»), чередование строк, написанных в противоположных направлениях. Известный немецкий антрополог Эрве Эйне-Гельдрен отметил «две соседние строки, где символы перевернуты относительно друг друга — расположение, которое мне до сих пор приходилось видеть лишь в Хараппе и на острове Пасхи. Таким образом, в контексте расположения строк черты сходства между двумя системами письменности еще более велики, чем полагал де Хевеси». Большинство коллег де Хевеси согласны с его выводом, что такое количество совпадений «не может быть случайным». Выдающийся ассиролог Стивен Г. Ленгдон подтвердил сравнительный анализ де Хевеси и назвал его результаты «поистине замечательными». Сорок лет спустя Билл Беллинджер, много писавший о сооружениях Нан Мадола в 1970-х годах, пришел к выводу, что «количество идентичных символов слишком велико для простого совпадения. Посмотрите на аналогии между двумя системами письменности. Если это чистое совпадение, оно просто невероятно!»

Сравнение древних индийских иероглифов Мохенджо-Даро (колонки А) и письменности ронго-ронго с острова Пасхи (колонки В) демонстрирует их неопровержимое сходство. Обе культуры, независимо друг от друга, получили лемурийскую письменность из тихоокеанской Прародины, где впервые было начертано письменное слово.

Но такие параллели оказались весьма проблематичными. Первый расцвет культуры в долине Инда продолжался с начала III тысячелетия до н. э. до начала XVII века до н. э. Археологи считают, что Хоту Матуа высадился на Рапа Нуи где-то в первой половине V века н. э. Цивилизация долины Инда прекратила существование за две с лишним тысячи лет до его появления, поэтому гипотеза о переселенцах, проплывших от Индийского субконтинента через огромный Тихий океан до крошечного острова на другом краю света, безосновательна. Жители острова Пасхи тоже не могли принести письменность ронго-ронго в Индию около 450 г. н. а, древний местный язык пребывал в забвении уже более 2000 лет. Временной разрыв между цивилизацией Мохенд-жо-Даро и культурой острова Пасхи усугубляется разделяющим их расстоянием в 13 000 миль. Эти огромные расхождения резко контрастируют с неопровержимой связью между письменностью ронго-ронго и письменным языком долины Инда.

Некоторых ученых, глубоко убежденных, что в древности люди не отваживались уходить далеко от дома, особенно уязвляет предположение о трансокеанских контактах между двумя, на первый взгляд, непохожими культурами, на что указывает сравнение образцов письменности, разделенных во времени и пространстве. В 1930-е годы, когда де Хевеси сообщил о своих открытиях, многие его коллеги, по крайней мере, были готовы признать возможность морских контактов между отдаленными народами. Ныне в американской археологии возобладала противоположная точка зрения, «отступников» подвергают остракизму, лишают возможности преподавать и даже изгоняют из профессии (доказательства см. в книгах Майкла Кремо «Запрещенный археолог», Гуннара Томпсона «Открытие Америки: подлинная история»). Гонители обычно избегают аргументации по существу; они с порога отметают все свидетельства и предпочитают дискредитировать профессионализм своих оппонентов до тех пор, пока «еретики» не утрачивают репутацию в академических кругах и среди общественности.

Инициатором процесса дискредитации де Хевеси был всемирно известный этнолог Атьфред Метро, чьи работы по острову Пасхи и Полинезии по-прежнему пользуются авторитетом среди ученых традиционного направления. В 1938 г. он обвинил де Хевеси в изменении, фальсификации обоих образцов письменности, то есть умышленном подлоге. По его утверждению, на самом деле между ними не было значительного сходства. Более того, любые поверхностные черты этого были случайными; точно такие можно найти при сравнении двух любых письменных языков.

Между ронго-ронго и письменностью долины Инда не было другой связи, помимо «той, которая автоматически проводится между двумя пиктограммами, где бы они ни появлялись, — отмечал Метро. — Я сравнил образцы, выбранные господином де Хевеси, с оригиналами фотографий текста на печатях Мохенджо-Даро, подготовленными Г. Хантером. К моему удивлению, оказалось, что у господина де Хевеси недостает аккуратности, необходимой для такой работы. Он позволил себе недопустимо вольное обращение с символами. При восстановлении первоначальных размеров и очертаний якобы идентичные символы в его перечне утратили всякое сходство друг с другом. Большинство символов подверглось подобным манипуляциям. Если устранить эти неточности, черты сходства между письменностью Мо-хенджо-Даро и «языком» острова Пасхи становятся чрезвычайно немногочисленными и сводятся к геометрическим символам».

«Ни один человек, называющий себя профессиональным исследователем, не может серьезно относиться к подобным результатам, любую дальнейшую дискуссию на данную тему следует рассматривать «как обмен мнениями между неквалифицированными любителями», — резюмировал этнолог.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Фрэнк Джозеф - Гибель Атлантиды [Неоспоримые свидетельства падения и гибели легендарной цивилизации]](/books/1088414/frenk-dzhozef-gibel-atlantidy-neosporimye-svidete.webp)