Александр Мень - Церковь и мы

- Название:Церковь и мы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом Жизнь с Богом

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:5-903612-09-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Мень - Церковь и мы краткое содержание

Сборник составлен из домашних бесед прот. Александра Меня, которые проходили в домах его прихожан в период с 1982 по 1989 гг. В них отец Александр размышляет о тайне и силе Церкви и ее значении в жизни каждого человека. Беседы публикуются впервые.

Церковь и мы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Немножко о Георгии Петровиче Федотове. Это был знаменитый историк, он создал одну из самых ярких социальных концепций. Он жил тут до 1925 года, вынужден был уехать в силу трудных обстоятельств и умер в Америке в 1951 году…

Его считали за границей «коммуниствующим», и за это изгнали из Парижского богословского института. Но он был просто человеком объективным, настоящим православным христианином, который не хотел превращаться в такого махрового монархиста или антисоветчика. Он говорил то, что думал, и когда его изгнали, Бердяев написал гневную статью: «Есть ли в православии свобода совести?» У него и у Вышеславцева были свои представления о социальной доктрине. Но это будут все высказывания частных мыслителей.

Значит, у православия нет социальной доктрины и она не может оказывать влияния на социальную жизнь?

Причина тут очень простая. Дело в том, что в Византии государство очень цепко держалось за социальную жизнь, и оно соответственно парализовало и церковную жизнь, и в результате все лучшие силы Церкви покинули общество. Все поэты, писатели, богословы — они все бежали из городов! Они все бежали за стены монастырей! Все они, все 100% были монахами! Причем монахами, которые, конечно, шли иногда на столкновение с государством, но это были редчайшие случаи, например, это было в период иконоборческого кризиса. В общем, можно так сказать, что Византийская Церковь бежала в пустыню. Естественно, она уже не занималась социальными вопросами. Она решала, кстати, социальные проблемы у себя, в монастырях, где существовала общежительная система, то есть такой малый общинный коммунизм.

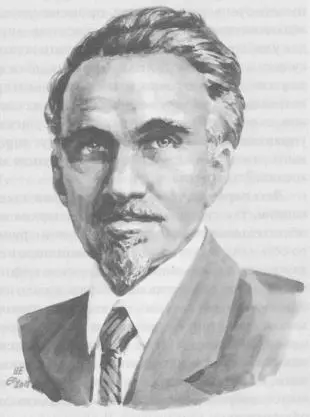

Г. П. Федотов (1886-1951)

Да, демократическая традиция развивалась очень медленно, и она в любом обществе развивается достаточно медленно. Почему? Потому что есть очень важный тезис: монархическая структура, когда некий управляет, имеет, очень грубо говоря, происхождение зоологическое. Потому что в животном мире для удобства выживания вида и группы живых существ, четвероногих или пернатых, должна над всем господствовать воля одного — самца или самки. Поэтому волчьи стаи, стада слонов, оленей и многих других живых существ управляются вожаками. Вожаки ведут караваны птиц, они ведут охотничьи группы на ловлю. Это естественно.

Это перенял человек, и монархия здесь вполне, так сказать, работает. Монархия не обязательно в смысле «царизм», а мон–архия, то есть единовластие. И в животном мире нет демократии… Во всяком случае, весьма трудно найти. Разве что когда некоторые животные приносят своих детенышей, чтобы их приняли в состав стаи, то существует ритуал принятия: самки их там где‑то рождают, слегка выкармливают, а когда они могут на ножках идти, они их приводят как бы на «профсоюзное собрание», и те их там обнюхивают, облизывают и принимают. В общем, это едва ли можно считать демократией, это скорей процесс их включения в эту группу.

Демократия возникает тогда, когда начинает проявляться коллективная воля, она есть специфически человеческое явление, но позднее. И если вы посмотрите на карту мира V века до Рождества Христова, то увидите: колоссальные континенты, которые находятся под властью деспотов, тиранов, монархов, диктаторов, — и крошечные, микроскопические территории земли, типа Афинского полиса, города-государства, где практикуется эта демократия. Пусть это не развитая демократия, рабовладельческая демократия, но все‑таки какие‑то элементы демократизма там были. Там было сознание, что «голос народа» может повлиять на существующий порядок вещей.

Известно, как пал Фемистокл, — есть некая история, ставшая легендой: подошел к нему один человек, у которого был бюллетень против него, но он был неграмотный, и он сказал: «Напиши мне имя Фемистокл, я хочу тоже против него голосовать». И он считал себя столь обязанным соблюдать эти правила, что написал: «Фемистокл», чтобы тот проголосовал против него… Это, конечно, было просто какое‑то чудо, некоторая нелепость на фоне других государств.

А у персов, которые воевали с греками в этот период, была типичная деспотия. Потом в Римской империи были небольшие элементы демократии, но в общем можно сказать, что демократия с трудом пробивает себе путь. С величайшим трудом… Человеческий род еще долго будет высиживать это яйцо. И может быть, мы находимся у самых истоков этого процесса.

[…] Нам кажется, что кругом — свободный, демократический мир. Но, может быть, сейчас картина на географической карте мира ненамного лучше. Это в XIX веке думали, что есть преуспевающая европейская демократия, а остальные — черные, рыжие, желтые — это все неважно, демократия всюду насаждает прогресс, она процветает и учит этих «детей природы».

Сейчас все изменилось. Например, в Индии англичане, несмотря на недостатки их правления, привили демократические нравы индийскому обществу. Но там же и остались совсем другие вещи: там резня, там правит династия Неру–Ганди — это ведь уже третьи правители династии! Значит, остались еще монархические традиции. Но мы должны быть терпеливы и не должны думать, что при нас произойдут какие‑то необыкновенные чудеса и изменения. Вода камень точит, процесс совершается.

Переходя с глобального на свое, я могу вам сказать, что демократия зиждется на смирении, когда человек способен услышать мнение другого человека, понять позицию другого человека, быть открытым к его вкусам и мнениям. Это и есть смирение, и с этого начинается демократия. Люди, которые у нас назывались членами демократического движения, на самом деле по психологии очень часто были диктаторами, и сталкиваясь с ними, я видел, насколько они в душе своей чужды понятию демократии.

Значит, демократия — это психология. Кстати, в понятие «интеллигентный человек» Чехов включал как раз умение чувствовать другого, понять точку зрения другого — вот это и есть интеллигентный человек. Но этот цветок надо выращивать долго! Это высшее произведение душевной структуры, и когда оно будет развиваться, — из него может вырасти нечто полезное для общества и будет влиять на общество. А перестроить структуру общества, сделать его самым демократичным, если в нем народы или народ несет в себе тоталитарную психологию, — из этого ничего не выйдет.

А склонность к тоталитаризму — это же плохой сигнал?

Да нет. Когда человек духовно растет, эта склонность уменьшается; когда человек примитивен — он всегда склонен к тоталитаризму.

Содержит ли общественная идеология элементы тоталитаризма или она вообще настолько аморфна, что никаких конкретных структур в ней нельзя выделить?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: