С. Панов - Новые безделки: Сборник к 60-летию В. Э. Вацуро

- Название:Новые безделки: Сборник к 60-летию В. Э. Вацуро

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:0869-6365

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С. Панов - Новые безделки: Сборник к 60-летию В. Э. Вацуро краткое содержание

Когда придется перечислять все, чем мы могли гордиться в миновавшую эпоху, список этот едва ли окажется особенно длинным. Но одно можно сказать уверенно: у нас была великая филология. Эта странная дисциплина, втянувшая в себя непропорциональную долю интеллектуального ресурса нации, породила людей, на глазах становящихся легендой нашего все менее филологического времени.

Вадим Эразмович Вацуро многие годы олицетворяет этос филологической науки. Безукоризненная выверенность любого суждения, вкус, столь же абсолютный, каким бывает, если верить музыкантам, слух, математическая доказательность и изящество реконструкций, изысканная щепетильность в каждой мельчайшей детали — это стиль аристократа, столь легко различимый во времена, научным аристократизмом не баловавшие и не балующие.

Научную и интеллектуальную биографию В. Э. Вацуро еще предстоит написать. Мы уверены, что она найдет свое место на страницах «Словаря выдающихся деятелей русской культуры XX века». Пока же мы хотели бы поздравить Вадима Эразмовича с днем рождения доступным для нас способом.

Новые безделки: Сборник к 60-летию В. Э. Вацуро - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Москва, стоя в средине всех <���городов. — Л.З.>,

Главу, великими стенами

Венчанну, взносит к высоте.

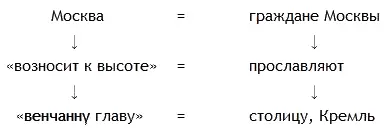

Обе ломоносовские цитаты — примеры возведения одного мотива ( воодушевление и ликование народа) в разные степени условности. Однако если в первой цитате на присутствие этого мотива еще указывает оставшаяся от него метонимия «плескание и клик», то в цитате о Москве вычитать его уже практически невозможно. Требуется определенное владение ломоносовским одическим кодом, чтобы из недр этой развернутой аллегории извлечь исходную конструкцию:

Этот столь часто встречающийся в одической поэзии XVIII в. образ восходит к распространенному в европейской эмблематике изображению города в виде человеческой фигуры с короной городских стен на голове (см. позднеримские и раннехристианские скульптурные изображения городов в экспозиции Британского музея или аллегории Флоренции и Лиона в картинах Рубенса «Рождение королевы» и «Город Лион встречает королеву»). В сюжетах Рубенса реального означаемого, т. е. панорамы города, мы не увидим. Ее заменяет тщательно выписанная человеческая фигура в одеянии, усыпанном геральдическими знаками города, и с венцом из городских стен на голове. Ломоносовская эмблематическая поэтика ориентирована именно на такого рода зрительный образ, который в поэтическом тексте перерождается в подобие «живой картинки», аллегорической инсценировки:

Москва едина на колена

Упав перед тобой стоит,

Власы седые простирает…

Известная ломоносовская метафора «Брега Невы руками плещут» — результат этого же аллегорического приема, все так же неприемлемого для Сумарокова и педантично «препарированного» им в одной из своих од: Бежит от всех сторон народ:

Брега людьми отягощении,

Торжественно шумящих вод.

Се Ангел! Россы восклицают

И воздух плеском проницают,

В восторге радости своей.

Между тем, как бы ни поучал один одописец другого, спор не выходил за пределы общей для обоих аллегорической поэтики. Законы ее в равной степени довлеют и Ломоносову, и Сумарокову. Смысл же выступлений последнего отчасти сводится к попытке отрефлектировать диапазон риторического приема — от смысловой матрицы до рафинированной аллегории, уже не содержащей в себе «примеси» реального означаемого. Такого рода аллегории и метафоры, как спонтанно возникающие образования, широко представлены и в одах Сумарокова. Достаточно вспомнить стих:

Дрожит орда, Стамбул бледнеет

И горда Порта каменеет,—

где персонифицированный образ города Порты настолько «свыкается» со своей «плотью» и «кровью», что один из его «забытых» видовых признаков (каменность) получает возможность использоваться не просто в переносном смысле, но в функции олицетворения.

Т. о., ломоносовская метафора возникает в результате метонимического умножения образа, предварительно проведенного через аллегорический или эмблематический код. Детонативный план в одах Ломоносова практически оказывается за кадром, содержание реализуется на метауровнях, в системе тропов и риторических фигур. Это и превращает в итоге ломоносовскую оду в «великолепную игру абстракциями» (Г. А. Гуковский) [178] Гуковский Г. А. Русская поэзия XVIII в. Л., 1927. С. 17.

.

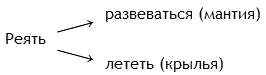

Структура бобровской метафоры, образующейся в результате разрушения эмблематического текста, принципиально иная. Хотя и она так же, как и любая другая метафора, может быть «раскручена» по степеням аналогии до исходного означаемого; в обратном же порядке умножение некоего исходного топоса по принципу подбора аналогий приводит к образованию метафоры. В метафоре С. Боброва меняется ее состав: набор слагаемых ассоциаций и принцип их подбора. Так, например, метафора «реющая полнощь» (II, 109) может быть рассмотрена как «последняя степень» следующей цепочки преобразований:

1. Аллегория ночи —

«…придавали ей крылья или изображали ее едущей в колеснице, держа над головой своею распростертое покрывало, усыпанное звездами» [179] Акимов Иван. Указ. соч. С. 217.

.

Ср.:

Волнисты облака, истканы из паров

Художеством драгим всесильная десницы,

Порфира у нее, достойная царицы,

Воскрилием своим касается земле.

[180] Поэты 1790–1810-х гг. Л., 1971. С. 419.

О нощь! — когда ты над холмами

Низпустишь черный свой покров,

И в славе выведешь над нами

Собор катящихся миров…

2.

3.

4. Реющая полночь — синекдоха ночь → полночь приводит к разрушению аллегорической природы образа: из эмблематического контекста (крылья, колесница, покрывало) извлекается смысловой центр — фигура богини — и заменяется отвлеченным понятием, обозначающим время суток, которому приписывается однако, конкретное и наблюдаемое действие.

Тот же принцип лежит в основе более сложной метафорической конструкции:

С востока ночь бежит к нам с красными очами…

Композиция ее восходит к сложившемуся в эмблематической поэзии XVIII в. клише: аллегорический персонаж — описание действия — символические атрибуты. Ср. с подобного рода «клише» в одах Боброва:

Ночь — простирает — свинцовый жезл

вступает — на мрачный трон

Она на мрачный трон вступает,

Где прежде был ея супруг,

И жезл свинцовый простирает

На спящий оный полукруг. (III, 25)

Год — низлетает — с фиалом

Вдруг в мир год новый низлетает,

Восстав из бездны вечных дней;

И твой — оттоле возникает

С фиалом желчи иль страстей. (III, 42)

Божество — нисходит — с пламенником

Какое божество в сей дальний мир нисходит,

И окрест стран его повсюдный взор обводит —

Горящий пламенник держа в своих руках,

Он сыплет новый свет в темнеющих местах. (II, 4)

Сохраняя эту схему, Бобров по-иному заполняет ее. На место символического атрибута он ставит свойство объекта — глаза ночи. Занимая место атрибута, т. е. композиционно самостоятельного элемента (ср. «янтарные волосы» Цинфия, атрибут — «златый лук» или «алчный зев» Смерти, атрибут — «железо искревленно»), признак красные очи приобретает силу функционально маркированной семы, тем самым еще более «остраняя» образ. Выделяется главный семантический шов фразы: ночь приближается не с «горящим пламенником» в руках и не с «маковым жезлом», но с (собственными!) «красными очами». Энергетическое ядро строки (и его синтаксический центр) — глагол «бежит» — ломает и резко снижает не только общую стилистику, но и уровень привычной пространственной локализации образа, это уровень земли, ночь бежит по земле [*] Этот образ в дальнейшем многократно варьируется Бобровым, неизбежно приобретая откровенно «державинские» формы: «нощь крадется», «пужлива ночь». Именно с этим поэтическим комплексом следует связывать «реликтовые» стихи А. Блока: …Ночь испуганно бежит, Хриплый рог туманов утренних За спиной ее дрожит.

. От художественной логики традиционной аллегорической схемы не остается и следа.

Интервал:

Закладка:

![Чез Бренчли - Новые страхи [сборник litres]](/books/1070254/chez-brenchli-novye-strahi-sbornik-litres.webp)